| | Eroe che doma un leone. Gilgameš? (✍ VIII sec. a.C.) | Bassorilievo in pietra alabastrina da Dūr-Šarrukīn (tall Hursābād, ‘Irāq)

Altezza m. 4,45. Musée du Louvre, Paris. |

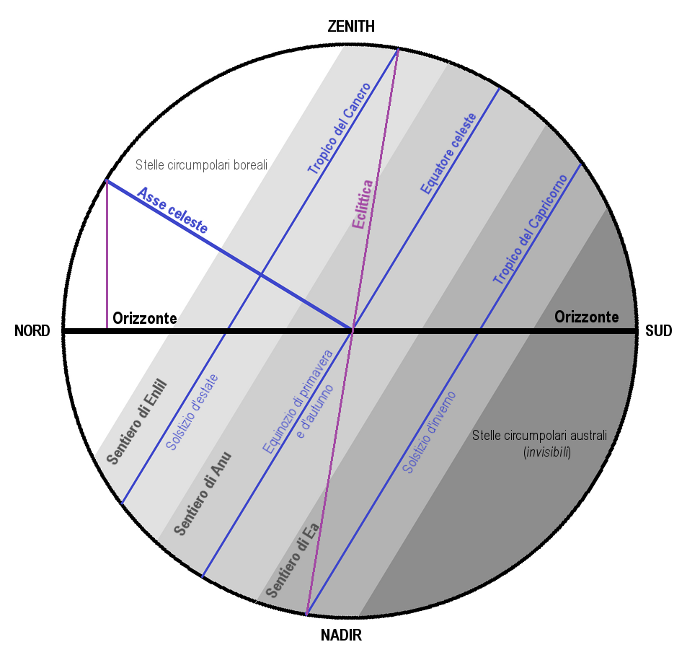

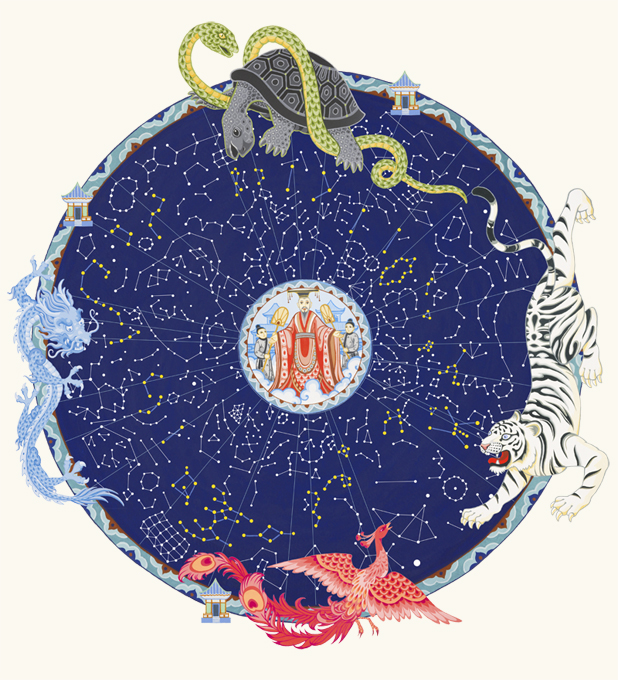

TRACCE DI UN COSMO REMOTO Dal Medio Oriente all'antico Mediterraneo affiora insistente il mito di un eroe che, a dispetto dei disegni divini, cerca di ritornare in quel giardino meraviglioso da dove l'uomo era stato scacciato alle origini del tempo. Una disperata ricerca che lo condurrà in un viaggio zodiacale verso la misteriosa «confluenza dei fiumi»: in quelle isole

oltremondane dove ancora regna l'età aurea, dove sgorga la fonte dell'immortalità e fiorisce l'albero della vita. Nel tracciare questo percorso, che vede in Gilgameš il suo più

noto archetipo, seguiremo per un certo tratto alcune strade ben calcate dai mitologi. Alcuni temi conducono, com'è noto, alle leggende alessandrine e al mondo

islāmico; altri temi spiccano ben chiari nel mito greco, incastonati nel ciclo di Hērakls. Ma lo scenario rivela un disegno assai complesso e coerente, in cui tutti gli elementi si stagliano su una precisa ideologia, cosmologica e insieme metafisica. Partendo da frammenti apparentemente slegati, cercheremo di portare alla luce lo schema di un mito antichissimo, i cui elementi sono sparpagliati dalla Mesopotamia alla Grecia, dall'Arabia all'Īrān, dalla Cina all'Irlanda. Ed è un mito altamente suggestivo, in cui si riconoscono forti connotazioni astronomiche, e

ben più validi studiosi, prima di noi, hanno tentato molte ingegnose interpretazioni.

Simboli ricorrenti tornano continuamente ad affacciarsi negli esiti pervenuti fino a noi; tori, leoni, aquile e serpenti indicano la presenza di qualche antico schema cosmologico, ma sfuggono a ogni tentativo di fissarli in un kósmos univoco. Le letture possibili sono

molte, ma c'è anche il rischio di farsi prendere dalla vertigine della comparazione e di eccedere i limiti del buon senso. In questo studio procederemo con cautela, cercando di spingerci fin dove possibile. Suggeriremo alcune ipotesi di lavoro ma

inevitabilmente, a un certo punto, dovremo fermarci, tirare un respiro e contemplare il disegno ormai irrimediabilmente sfocato e confuso di qualche antichissimo universo. |

| | Il giardino delle delizie (✍ 1503-1504) | Hieronymus Bosch (1450-1516). Particolare.

2.2 m x 3.9 m. Museo Nacional Del Prado, Madrid. |

A ORIENTE, IN ʿĒḎẸN Wayyiṭṭaʿ Yǝhwāh lōhîm gan-bǝʿĒḏẹn miqqẹḏẹm... | E Yǝhwāh lōhîm piantò un giardino in ʿĒḏẹn, a oriente... | Bǝrēʾšîṯ [2: ] |

Varchiamo, con l'ottavo versetto del secondo capitolo del Genesi, la soglia di uno dei temi più antichi e suggestivi della mitologia universale: quello del paradiso terrestre. Per sottolineare subito che quest'espressione, «paradiso terrestre», non rende affatto il senso della parola ʿĒḏẹn,

bensì la distorce, restituendone un'immagine estranea al testo

biblico. Il termine ʿēḏẹn (עֵדֶן) in ebraico significava «piacere» o «delizia»,

sostantivo che in altri luoghi della Bibbia viene tradotto come

hēdonḗ o voluptas. Pare che questa parola, ʿēḏẹn, si sia originata dall'accadico edinu, «steppa». Difficile dire quando e come sia avvenuto lo slittamento di significato. L'idea generativa del giardino di ʿĒḏẹn

sembra essere quella di una verde oasi nell'arido deserto orientale.

La traduzione di gan, «giardino», quale parádeisos si trova nella Bibbia greca dei Settanta

(Kaì ephýteusen kýrios ho theòs parádeison en Edem katà anatolà...), dove viene adattata una parola di origine persiana, pairadaǝza, il cui significato originale era quello di un parco reale adibito al divertimento e alla caccia. Questa parola, passando in occidente, darà pārdǝs in ebraico e parádeisos in greco. L'aggettivo «terrestre» verrà invece apposto a distinguere, nelle tarde teologie, il giardino paradisiaco, sito in un luogo segreto della terra, dal «vero» paradiso, il regno spirituale che è nei cieli, destinato ad accogliere le anime dei giusti dopo la

loro morte. Alla sua prima apparizione nel Bǝrēʾšîṯ, la parola ʿēḏẹn ha un valore prettamente topografico, in quanto il testo distingue chiaramente tra il giardino, gan, e la regione in cui è collocato, ʿēḏẹn. Come nota

l'ebraista Giulio Busi, «la precisione di questo inizio è solo apparente, giacché i particolari che si susseguono nel racconto rendono la geografia simbolica di ʿĒḏẹn uno dei tempi più sfuggenti dell'intera scrittura», e fa notare come la parola ʿēḏẹn venga introdotta

in tutta naturalezza, senza alcuna anticipazione, come se i lettori sapessero perfettamente di cosa si stesse parlando (Busi 1999). Il ché non ci autorizza a trarre la conclusione che si possa localizzare la terra di ʿĒḏẹn su un atlante geografico: la nozione stessa di uno spazio felice, dove l'umanità, all'inizio del tempo, aveva condotto un'esistenza libera dal dolore e dalla morte, non è che un felice tópos mitico e letterario. Non appartiene alla storia, ma al passato assoluto del mito. A rendere più ambigua la narrazione biblica, le nozioni del giardino e della regione che lo accoglie si confondono nella parte centrale dell'episodio, dove il gan-bǝʿĒḏẹn (il «giardino in ʿĒḏẹn»), ormai divenuto a tutti gli effetti il gan ʿĒḏẹn (il «giardino di ʿĒḏẹn») (Bǝrēʾšîṯ [2: ), funge da incantevole scenario alla fase più intensa della vicenda.

Se poi intendiamo ʿēḏẹn, non come nome

proprio, ma come sostantivo, nel suo significato di «piacere», ecco

che la formula gan ʿēḏẹn ci conduce diritti

all'hortus voluptatis dei testi medievali, dove il concetto di spazio recintato

si accorda all'abbandono edonistico dei sensi: è il «giardino delle

delizie» magnificato da Hieronymus Bosch in uno dei suoi capolavori pittorici. Subito dopo averci informati che il giardino è stato piantato nella terra di ʿĒḏẹn, il Bǝrēʾšîṯ aggiunge il dettaglio essenziale del punto cardinale: «a oriente». Ma c'è anche qui un'ambiguità. La nozione di est direzionale si trova ancora una volta nella traduzione greca dei Settanta, che rende con katà anatolas, «in oriente», l'originale espressione ebraica miqqẹḏẹm, la quale ha però anche un significato temporale: «anticamente». L'esegesi midrāšica interpreta questa parola proprio in senso cronologico, finendo con lo stabilire la preesistenza del gan ʿĒḏẹn rispetto a ogni altra creazione. Ma completiamo la nostra citazione: | Wayyiṭṭaʿ Yǝhwāh lōhîm gan-bǝʿĒḏẹn miqqẹḏẹm wayyaśẹm šām ẹṯ-hāʾāḏām ăšẹr yāṣār. | E Yǝhwāh lōhîm piantò un giardino in ʿĒḏẹn, a oriente, e vi pose l'uomo che aveva creato. | Bǝrēʾšîṯ [2: ] |

Questa seconda parte del verso finalizza la prima, chiudendola idealmente. La principale se non l'unica ragione per cui Yǝhwāh lōhîm aveva piantato questo giardino, nella terra di ʿĒḏẹn (in principio o a oriente), era perché l'uomo potesse vivere e dimorarvi per sempre. Il gan ʿĒḏẹn si configura quale simbolo della perfezione del creato, perfezione a cui l'uomo è chiamato a partecipare. | Wayyiqqaḥ Yǝhwāh lōhîm eṯ-hāʾāḏām; wayyanniḥēhû ḇǝan-ʿĒḏẹn lǝʿāḇǝḏāh walǝšāmǝrāh. | E Yǝhwāh lōhîm prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di ʿĒḏẹn affinché lo coltivasse e lo custodisse. | Bǝrēʾšîṯ [2: ] |

E possiamo anche prestare una fugace attenzione all'errore di sintassi presente in questa frase: i due femminili lǝʿāḇǝḏāh walǝšāmǝrāh, «la coltivasse e la custodisse», sfuggiti all'attenzione dei redattori, non possono riferirsi al maschile gan, «giardino». Oggetto del lavoro e della tutela dell'uomo doveva essere piuttosto il femminile ăḏāmāh, «terra». Il testo della Bǝrēʾšîṯ mostra ripetute tracce di interventi letterari, segni di una nuova teologia che ha ridisegnato il preesistente substrato mitico. Ciò che ci interessa, tuttavia, è l'idea sottesa a questo passaggio, ed è un'idea sfolgorante, forse del tutto nuova nel panorama medio-orientale: l'uomo è stato destinato all'incorruttibilità e alla perfezione. Il gan ʿĒḏẹn è il luogo privilegiato dove l'umano partecipa del divino. Ma come ben sappiamo, noi che abbiamo seguito le disavventure di Ḥawwāh e gli inganni di Pandṓra

Ⓐ▼, questa comunione si è spezzata e la vita dell'uomo è oggi segnata dal dolore e della morte. Il mondo, lungi dall'essere un giardino, è un deserto di pietre e di spine. Nella perfezione primordiale è già insita la caduta ed essa si affaccia nel mito biblico col contrasto di due simboli arborei. | Wa-yyaṣmaḥ Yǝhwāh lōhîm min-hāʾăḏāmāh, kāl-ʿēṣ nẹḥmāḏ lǝmarʾeh wǝṭôḇ lǝmaʾăḵāl wǝʿēṣ haḥayyîm bǝṯôḵ haggān wǝʿēṣ haddaʿaṯ ṭôḇ wārāʿ. | E Yǝhwāh lōhîm fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli all'aspetto e buoni da mangiare e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. | Bǝrēʾšîṯ [2: ] |

Vi sono dunque, nel giardino meraviglioso, due alberi fatali. Lo ʿēṣ haḥayyîm, l'«albero della vita», e lo ʿēṣ haddaʿaṯ ṭôḇ wārāʿ, l'«albero della conoscenza del bene e del male». Questo è l'unico verso in cui i due alberi vengano citati insieme, giacché, nel seguito dell'episodio, sarà il solo albero della conoscenza ad occupare tutta la scena, mentre l'albero della vita sarà nominato di nuovo soltanto nella chiusa.

Non vi è simmetria tra i due alberi: nell'economia del testo hanno

un'importanza diversa e nemmeno presentano una specularità di valenze. Inoltre, gli esegeti si sono a lungo domandati quale fosse l'effettivo significato della «conoscenza» [daʿaṯ] rappresentata dal secondo albero. In alcuni passi, la Bibbia tratta della conoscenza del bene e del male come nozione generica che differenzia l'età matura dall'infanzia («I vostri figli che non distinguono oggi il bene dal male» (Dǝḇārîm [1: ])) o come difficile acquisizione della tarda vecchiaia («Ne ho compiuti ottanta oggi: so forse ancora distinguere tra il bene e il male?» (Šǝmûʾēl Bēyṯ [19: ])). Alcuni autori, forse un po' superficialmente, hanno suggerito che la coppia coordinata «bene» [ṭôḇ] e «male» [rāʿ], associata al concetto di «conoscenza» [daʿaṯ], non fosse che un'aggiunta retorica per definire l'idea di una sapienza generale. Comunque sia, lo ʿēṣ haddaʿaṯ ṭôḇ wārāʿ, l'«albero della conoscenza del bene e del male», fa la sua comparsa avvolto da una luce minacciosa. | Wayṣaw Yǝhwāh lōhîm ʿal-hāʾāḏām lēʾmōr; mikkōl ʿēṣ-haggān āḵōl tōʾḵēl. | Poi Yǝhwāh lōhîm diede all'uomo quest'ordine: “Tu puoi mangiare di ogni albero del giardino. | | Ûmēʿēṣ, haddaʿaṯ ṭôḇ wā-rāʿ, lōʾ ṯōʾḵal mimmennû; kî, bǝyôm ăḵālǝḵā mimmennû môṯ tāmūṯ. | Ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangerai, perché il giorno in cui ne mangiassi, di certo moriresti”. | Bǝrēʾšîṯ [2: -] |

I simboli sono in grado di sorreggere un gran numero di interpretazioni e non si sbaglia asserendo che il giardino di ʿĒḏẹn è il luogo che precede il tempo e la storia. L'uomo ha pieno accesso all'albero della vita ma, per qualche ragione, quello della conoscenza del bene e del male gli è precluso. “Perché il giorno in cui ne mangiassi, di certo moriresti”. Con questo ammonimento l'asimmetria tra i due alberi viene di fatto annullata. La «vita» offerta dal primo albero non viene opposta dialetticamente alla «conoscenza» che caratterizza il secondo albero, bensì, tramite la conoscenza stessa, alla morte che è figlia del tempo. Il coraggioso lettore che ci ha seguito fin qui sa bene di cosa stiamo parlando. Nei testi rabbinici di epoca tardo-antica, preoccupati di districarsi tra questi due alberi tanto sbilanciati e asimmetrici, si affacciò l'idea di un diretto antagonismo tra l'«albero della vita» e l'«albero della conoscenza», nella quale il secondo assumeva i tratti di un vero e proprio «albero della morte». Quest'idea viene esplicitata nel Tannāʾ dǝḇēy liyyāhû rabbah (l'«Insegnamento della scuola di liyyāhû»,

✍ IX sec.), dove la locuzione ʿēṣ mawet, «albero della morte», veniva messa

esplicitamente in relazione con «la pianta che il Santo, sia egli benedetto, aveva proibito al primo uomo, ma di cui questi si nutrì, procurando la morte a sé e alla sua discendenza futura, sino alla fine di tutte le generazioni» (Tannāʾ dǝḇēy liyyāhû rabbah [V]). Ogni ordine porta in sé l'impronta della propria trasgressione. Il seguito del racconto è stato da noi abbondantemente citato quando abbiamo parlato della creazione della donna. Ma non sarà male riportarlo ancora una volta: | Wǝ hannāḥāš hāyāh ʿārûm mikkōl ḥayyaṯ haśśaḏẹh, ăšẹr ʿāśāh Yǝhwāh lōhîm wayyōʾmẹr ẹl-hāʾiššāh a kî-ʾāmar lōhîm, lōʾ ṯōʾḵǝlû mikkōl ʿēṣ haggān. | Ora il serpente era astuto più di tutte le fiere della steppa che Yǝhwāh lōhîm aveva fatto, e disse alla donna: “È dunque vero che lōhîm vi ha detto: “Non dovete mangiare di tutti gli alberi del giardino?” | | Wattōʾmẹr hāʾišsāh, ẹl hannāḥāš: mippǝrî ʿēṣ-haggān nōʾḵēl. | Rispose la donna al serpente: “Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare. | | Wûmippǝrî hāʿēṣ ăšẹr bǝṯôkǝ-haggān āmar lōhîm lōʾ ṯōʾḵǝlû mimmẹnnû wǝlōʾ ṯiggǝʿû bô: pẹn-tǝmuṯun. | “Ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, lōhîm ha detto: ‘Non lo dovete mangiare e non lo dovete toccare, per paura che ne moriate’.” | | Wayyōʾmẹr hannāḥāš, ẹl-hāʾiššāh: lōʾ-moṯ, tǝmuṯûn. | Ma il serpente disse alla donna: “No, voi non morirete. | | Kî yōḏēʿ lōhîm, kî bǝyôm ăḵālkẹm mimmẹnnû wǝniqǝḥû ʿênêḵẹm; wihyîṯẹm, kēʾlōhîm yōḏǝʿê, ṭoḇ wārāʿ. | “Anzi, lōhîm sa che il giorno in cui voi ne mangerete, si apriranno allora i vostri occhi e diventerete come lōhîm: conoscitori del bene e del male”. | | Wattērẹʾ hāʾišsāh kî ṭoḇ hāʿēṣ lǝmaʾăḵāl wǝḵî ṯaʾăwāh-hûʾ lāʿênayim, wǝnẹḥmāḏ hāʿēṣ lǝhaśkîl wattiqqaḥ mippiryô, wattōʾḵal wattittēn gam-lǝʾîšāh ʿimmāh, wayyōʾḵal. | Allora la donna vide che l'albero era buono a mangiarsi, e che esso era seducente per gli occhi e che era, quell'albero, desiderabile per avere la conoscenza; perciò prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. | | Wattippāqaḥnāh, ʿênê sǝnêhẹm wayyēḏǝʿû kî ʿêrummim hēm... | Allora si aprirono gli occhi di ambedue e conobbero che essi erano nudi... | Bǝrēʾšîṯ [3: -] |

| | Tentazione di Āḏām e Ḥawwāh (✍ 1424-1425) | Masolino da Panicale (1383-1447)

Cappella Brancacci, chiesa di Santa Maria del Carmine, Firenze. |

Dobbiamo ora staccarci dall'uomo e dalla donna per esaminare il terzo protagonista di questo dramma primordiale e chiederci perché proprio il nāḥāš, il serpente, interpreti, tra tutti gli animali, il ruolo del responsabile della perdita dell'immortalità. Il racconto biblico, che balza nelle pagine del Bǝrēʾšîṯ già costruito con perfetta coscienza dei simboli mitici, ha evidentemente ereditato la figura del serpente da un'epoca ancora più remota. I redattori che fissarono il testo nella forma attuale, attorno al V secolo a.C., non vollero rinunciare a questo mitema antichissimo e di cui ancora percepivano

un barlume del senso originale. I secoli successivi vollero identificare il nāḥāš con Sama˒ēl che, prima di diventare il demonio, era l'angelo della morte e della distruzione.

È una logica evoluzione nell'interpretazione della figura del

serpente. Ma più risaliamo il tempo più diviene evidente che il nāḥāš non era né un angelo né un dèmone, ma una sorta di guardiano dell'albero della vita. E quale altro animale poteva essere più indicato del nāḥāš? Il serpente è la sola creatura che abbia facoltà di uscire dalla propria pelle e tornare giovane. Il Bǝrēʾšîṯ concentra tutta la sua attenzione sullo ʿēṣ haddaʿaṯ ṭôḇ wārāʿ, l'«albero della conoscenza del bene e del male», lasciando lo ʿēṣ haḥayyîm, l'«albero della vita», in secondo piano. Quest'inelegante compresenza di due alberi al centro del gan ʿĒḏẹn, peraltro pure asimmetrici nel loro gioco di attributi e di valenze, ha sempre turbato non poco gli esegeti, tanto che la successiva speculazione rabbinica si preoccuperà non poco di interpretarli nell'ordine di una simbologia più equilibrata.

①▼ È tuttavia

possibile che anche i due alberi siano il risultato di un maldestro lavoro di elaborazione del testo da parte dei suoi redattori. Quasi tutta l'esegesi moderna si trova d'accordo sull'ipotesi che, nella fonte di Bǝrēʾšîṯ [2-3], vi fosse stato un solo albero. Ma quale dei due? L'opinione maggioritaria è quella avanzata dal teologo Karl Budde (1850-1935), secondo il quale l'unico albero presente nella fonte era il ʿēṣ haddaʿaṯ ṭôḇ wārāʿ, l'«albero della conoscenza del bene e del male», mentre il ʿēṣ haḥayyîm, l'«albero della vita», sarebbe stato aggiunto in un intervento redazionale. Conclusione giustificata dal fatto che il racconto del Bǝrēʾšîṯ parla quasi unicamente dell'albero della conoscenza, mentre l'albero della vita è citato solo all'inizio e alla fine della vicenda (Bǝrēʾšîṯ [2: | 3: ]). Quest'ultimo sarebbe dunque un semplice elemento decorativo, un leit-motiv della letteratura medio-orientale finito per incastrarsi chissà come nel testo biblico (Budde 1883). Con maggior sottigliezza, Claus Westermann (1909-2000) ha fatto però notare che in origine l'unico albero non dovesse avere alcuna specificazione: il suo nome e ruolo sarebbero stati ricavati solo in fase di redazione, a partire da una frase pronunciata dal serpente: “diventerete come lōhîm, conoscitori del bene e del male” [wihyîṯẹm, kēʾlōhîm yōḏǝʿê, ṭoḇ wārāʿ] (Westermann 1966). L'errore, come suggerisce Aldo Magris, è leggere il Bǝrēʾšîṯ presumendo che l'ideologia del testo coincida in tutto o in parte con quella già presente nelle sue fonti: come se i suoi redattori si fossero limitati ad aggiustare dei dettagli secondari lasciando inalterato il senso profondo della narrazione (Magris 2003). L'intentio auctorum assegna il ruolo decisivo al ʿēṣ haddaʿaṯ ṭôḇ wārāʿ, l'«albero della conoscenza del bene e del male», e incentra la trasgressione di Āḏām su un atto di orgoglio intellettuale. Ma era questa l'ideologia della fonte originale? Il fatto che svariate leggende su alberi, piante e frutti in grado di elargire la vita e l'immortalità siano ben noti alla mitologia universale, e alcuni di essi siano attestati nelle tradizioni medio-orientali, indica che il motivo del ʿēṣ haḥayyîm sia più antico di quello del ʿēṣ haddaʿaṯ ṭôḇ wārāʿ, il quale, al contrario, sembra essere un'innovazione introdotta dai redattori del Bǝrēʾšîṯ. Ci conforta sapere che l'albero della vita è attestato in diversi passi scritturali (es. Yǝḥẹzqēʾel [42: ]), mentre non si parla mai dell'albero della conoscenza in contesti estranei al Bǝrēʾšîṯ. È anche paradossale che la stessa tradizione giudaica identifichi Ḥọḵmāh, la «sapienza», con l'albero della vita e non con quello della conoscenza (Mišlê [3: ]). Dunque, se la nostra idea è corretta, e se l'antemito del gan ʿĒḏẹn contemplava, quale unico albero, l'albero della vita, possiamo allora chiederci quale forma

aveva avuto il racconto prima che gli ignoti redattori del Bǝrēʾšîṯ

lo adattassero alla nuova teologia. E qual era stato il ruolo

originale del nāḥāš? È impossibile stabilirlo con certezza, ma niente ci impedisce di imbastire alcune ipotesi. L'unica possibile traccia potrebbe provenirci dal mito di Adapa... Conosciamo questo importante mito mesopotamico da una serie di tavolette

redatte sia in accadico che in sumerico. Il dio-cielo An/Anu offre al pescatore Adapa il pane e l'acqua della vita, ma il consiglio fraudolento di Enki/Ea – il dio della sapienza, creatore dell'uomo – farà sì che Adapa rinunci al grande dono e non venga ammesso al consesso degli immortali:

| | Gli si placò il cuore, ed [Anu] disse:

“Perché Ea a un'umanità imperfetta

i misteri del cielo e della terra ha rivelato?

Un cuore gagliardo ha posto in

lui;

egli ha dunque fatto ciò!

Noi cosa potremo fare per lui?

Cibo di vita prendete per lui, che ne mangi!”

Cibo di vita presero per lui, ma egli non ne mangiò;

acqua di vita presero per lui, ma egli non ne bevve. [...]

Anu lo guardò e gli sorrise:

“Orsù, Adapa! Perché non hai mangiato e non hai bevuto?

Proprio non vuoi vivere! Non possono gli esseri umani essere immortali?”

Ea, il mio signore, ha detto: “Non mangiare, non bere!”.

“Prendetelo, [riconducetelo] alla sua terra!” [...]

Anu dell'operato di Ea rise altamente:

“Chi altri tra tutti gli dèi del cielo e della terra, avrebbe potuto agire così?

Chi avrebbe osato considerare il proprio comando superiore a quello di Anu?” | Adapa [B - | ... | D -] |

L'intera struttura rivela un nuovo esito dello schema che già avevamo analizzato nel capitolo precedente: altro non è che una ulteriore versione del motivo dell'inganno che priva l'uomo dell'immortalità. Ma, nell'ipotesi vi fosse stato un mito analogo a questo alla base del racconto del Bǝrēʾšîṯ, possiamo chiederci: chi tra i due personaggi, Yǝhwāh lōhîm e il nāḥāš, intendeva offrire all'uomo l'immortalità? E chi dei due lo ha ingannato? La risposta non è affatto scontata. Anzi, le numerose ambiguità di cui è infarcito il testo biblico – dovute agli interventi con cui il redattore ha cercato di adattare un mito precedente alla nuova ideologia – contribuiscono ad alimentare i nostri sospetti. Leggendo attentamente le parole di Yǝhwāh e del nāḥāš, non c'è dubbio, infatti, che sia quest'ultimo a dire la verità. Yǝhwāh aveva ammonito Āḏām e la donna (che poi verrà chiamata Ḥawwāh) di non mangiare il frutto del ʿēṣ haddaʿaṯ ṭôḇ wārāʿ, avvertendoli che, se avessero trasgredito, sarebbero morti. Ma il nāḥāš smentisce la dichiarazione divina: “No. Voi non morirete”, e aggiunge: “Anzi, lōhîm sa che il giorno in cui voi ne mangerete, si apriranno allora i vostri occhi e diventerete come lōhîm: conoscitori del bene e del male” (Bǝrēʾšîṯ [3: -]). Ed è esattamente quel che accade. Il serpente non ha affatto mentito.

E lo stesso Yǝhwāh lōhîm

lo ammette senza reticenze: | Wayyō˒mẹr Yǝhwāh lōhîm, hēn hā˒āḏām hāyāh kǝ˒aḥaḏ mimmẹnnû, lāḏa˓aṯ ṭôḇ wārā˓; wǝ˓attāh pẹn-yišlaḥ yāḏô, wǝlāqaḥ gam mē˓ēṣ haḥayyîm, wǝ˒āḵal wāḥay lǝ˓ōlām. | Yǝhwāh lōhîm disse: “Ecco l'uomo è diventato come uno di noi nella conoscenza del bene e del male. Ora dunque, che egli non stenda la mano e non colga anche dell'albero della vita e ne mangi e viva in eterno...” | | Bǝrēʾšîṯ [3: ] |

Da questa frase traspare che: (a) Yǝhwāh lōhîm aveva tenuto nascosta ad Āḏām la virtù del ʿēṣ haddaʿaṯ ṭôḇ wārāʿ e gli aveva vietato di mangiare i frutti dell'albero allo scopo di negargli la capacità di distinguere il bene dal male (e stante tali premesse, diventa arduo comprendere come l'uomo e la donna possano avere responsabilità di una colpa commessa prima di aver acquisito la «conoscenza del bene e del male»); (b) Yǝhwāh non aveva tuttavia mentito su un dettaglio: Āḏām e Ḥawwāh, avendo mangiato il fatidico frutto, dovranno morire. Ma non a causa di qualche proprietà mortale del frutto stesso: come il nāḥāš aveva

assicurato, Āḏām e Ḥawwāh lo hanno mangiato e non sono morti. Ma è lo stesso Yǝhwāh, ora, a non poter permettere l'esistenza di un'umanità immortale e per di più dotata della capacità di formulare giudizi etici. O l'una o l'altra cosa: non entrambe. Dunque Yǝhwāh non aveva semplicemente messo in guardia Āḏām e Ḥawwāh, li aveva praticamente ricattati. Questo pasticcio, incomprensibile alla luce di una disamina razionale, ha tuttavia le radici ben piantate nelle concezioni mitologiche mesopotamiche e medio-orientali, concezioni da cui il popolo di Israele, appena affrancatosi dalla cattività babilonese, cerca di sbarazzarsi per sviluppare una teologia originale. Era necessario che gli antichi miti cananei, che nel V secolo a.C. dovevano essere ancora ben radicati nella memoria popolare, venissero riletti secondo nuove chiavi di lettura. Il redattore dovette intervenire sulle fonti in modo piuttosto cauto, in modo che gli antichi miti di substrato

rimanessero riconoscibili, sebbene alterandoli ideologicamente. Non sappiamo se la nostra ipotesi sia corretta, e se la fonte di Bǝrēʾšîṯ [2-3] contemplasse – come diverse altre tradizioni medio-orientali – il mito di un dio geloso che ha ingannato gli uomini privandoli dell'immortalità: quel che è certo è che il redattore cercò, con alterazioni minime, di costruire un testo «canonico» dove l'uomo

fosse responsabile della propria caduta, grazie all'ingenuità della donna e alla malizia del nāḥāš, e di presentare una nuova teologia nazionale dove Yǝhwāh apparisse giusto e infallibile.

②▼ Le simbologie sono, più che complesse, inestricabilmente stratificate. Quale metafora teologica, il giardino di ʿĒḏẹn è luogo di perfezione e di immortalità, simbolo della primordiale immutabilità che precede la nascita del tempo, e dunque, territorio interiore dove l'uomo è una sola cosa con il suo principio creatore. La rottura psicologica tra umano e divino, che il mito interpreta come accadimento fatale avvenuto alle origini della storia, viene fatta risalire al nostro comune progenitore Āḏām, il cui peccato è stato ereditato dall'intero genere umano. Attraverso la conoscenza del bene e del male l'uomo è uscito dall'eternità ed è entrato nel tempo, e il tempo è mutamento e dolore e morte. La maledizione che Yǝhwāh getta sull'uomo è insita nella stessa natura del mondo temporale: | ...ʾărûrāh hāʾăḏāmāh, baʿăḇûrẹḵā bǝʿiṣṣāḇôn tōʾḵǝlẹnnāh kōl yǝmê ḥayyêkā. | “...maledetto sia il suolo per causa tua. Con fatica ne trarrai il nutrimento tutti i giorni della tua vita. | | Wǝqôṣ wǝḏardar taṣmîaḥ lāḵ; wǝʾāḵaltā ẹṯʿēśẹḇ haśśāḏẹ. | “Ti germoglierà spine e cardi e tu mangerai le graminacee della campagna. | | Bǝzēʿaṯ appêḵā tōʾḵal lẹḥẹm, ʿaḏ šûḇǝḵā ẹl-hāʾăḏāmāh kî mimmẹnnāh luqqāḥtā: kî-ʿāār ʾattāh, wǝʾẹl-ʿāār tāšûḇ. | “Con il sudore del tuo volto mangerai pane, finché tornerai nel suolo, perché da esso sei stato tratto: infatti sei polvere e in polvere devi ritornare”. | | Bǝrēʾšîṯ [3: -] |

Si direbbe – una volta che la storia e la tradizione hanno reso «canonica» la visione post-esilica dei redattori del Bǝrēʾšîṯ – che il tempo stesso sia una conseguenza della capacità di discernere il bene dal male. L'esistenza nel mondo temporale sembra quasi concepita come una conseguenza all'avvenuta presa di coscienza dell'uomo. L'uomo è il solo essere del regno animale consapevole della propria morte, e il mito stesso, impalcatura psicologica del nostro cosmo interiore, è nato come risposta a questa consapevolezza. È dalla conoscenza del bene e del male che deriva la coscienza del tempo, del peccato e della morte. Alla fine di questo dramma primordiale, Yǝhwāh si premunisce affinché l'albero della vita rimanga per sempre precluso al genere umano. A oriente di ʿĒḏẹn (ma perché a

oriente?) vengono posti dei custodi, i

kǝrûḇîm, illuminati dal bagliore altrettanto enigmatico della

«spada guizzante», affinché nessuno possa mai più raggiungere l'«albero della vita». | Wayārẹš ẹṯ-hā˒āḏām; wayyaškēn miqqẹḏẹm lǝan-˓ēḏẹn ẹṯ-hakkǝruḇîm, wǝ˒ēṯ lahaṭ haḥẹrẹḇ hammiṯhappẹḵẹṯ, lišmōr ẹṯ-dẹrẹḵ ˓ēṣ haḥayyîm. | [Yǝhwāh] cacciò dunque l'uomo e pose a oriente del giardino di ʿĒḏẹn i

kǝrûḇîm e la fiamma della spada guizzante per custodire l'accesso all'albero della vita. | | Bǝrēʾšîṯ [3: ] |

Ecco. L'uomo è stato cacciato da ʿĒḏẹn. La rottura è avvenuta. L'umanità è ormai irrimediabilmente tagliata fuori dal giardino di immortalità. Ora abita nel mondo temporale e strappa il nutrimento alle asperità del suolo, guidata dal suo giudizio e dal suo libero arbitrio. Ma il tempo ha le sue regole, le sue necessità, le sue formule specifiche, e la morte è una delle sue leggi più severe. |

①▲ Paradossale il caso di rabbî Áron Chorin (1766-1844), pioniere dell'emancipazione giudaica, che in un suo pamphlet del 1798 – incentrato sul problema se lo storione fosse un alimento kāšēr –, trasse spunto dal Bǝrēʾšîṯ Rabbāh e conferì all'albero della vita delle dimensioni a dir poco immense, tali che un uomo avrebbe impiegato cinquecento anni per coprire una distanza pari al diametro del suo tronco, mentre non meno sterminato era il territorio ombreggiato dalla sua chioma, e aggiunse che l'albero della conoscenza del bene e del male lo circondava a guisa di una siepe, sicché solo colui che riusciva ad aprirsi un varco attraverso le fronde dell'albero della conoscenza avrebbe potuto raggiungere l'albero della vita (Imrê nô˓am). In questo modo, ponendo i due alberi l'uno al centro dell'altro, il solerte rabbino risolveva il problema posto dal fatto che fossero entrambi situati al «centro» (bǝṯôk) del giardino. |

| | |

②▲ I tentativi di riparare alle goffaggini del testo biblico avanzati nel corso dei secoli dagli esegeti delle Scritture, sia ebrei che cristiani, potrebbero riempire un'intera biblioteca.

I tentativi di trovare una giustificazione alle contraddizioni del comportamento di Dio sono legioni. Si narrava ad esempio che il frutto del ʿēṣ haddaʿaṯ ṭôḇ wārāʿ avrebbe effettivamente fatto morire Āḏām e Ḥawwāh prima della fine del giorno, ma Yǝhwāh stabilì che il giorno in questione fosse un «giorno divino» della durata di mille anni, ed è sicuramente questa la ragione per cui nessuno dei patriarchi antidiluviani raggiunse mai il millennio d'età (969 anni sono il record biblico di longevità, toccata a Mǝṯûšelaḥ). Si raccontava anche che lōhîm impedì all'uomo di mangiare allo ʿēṣ haḥayyîm perché, in tal caso, divenendo allo stesso tempo peccatore e immortale, sarebbe stato indistinguibile dai dèmoni. |

|

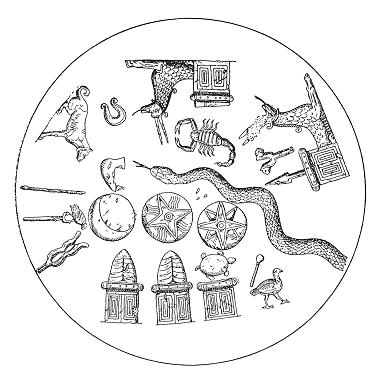

| | INDIETRO TRA I SUMERI: LA TERRA FELICE DI DILMUN La concezione di un'antica terra prospera e felice, di cui il biblico ʿĒḏẹn è il modello da cui abbiamo intrapreso il nostro cammino, trova riscontro nei poemi sumerici. Il nome di questa regione favolosa è Dilmun, e pare che all'origine dei tempi vi avesse dimorato il dio della saggezza, Enki/Ea. Esso compare, all'inizio del Secondo millennio

avanti Cristo, in un testo oggi conosciuto come Enki e Ninḫursa (ma il cui titolo originale era forse Iri kugkuggam, «Pura è la città»). Qui si descrive Dilmun, il luogo dove, all'origine del tempo, Enki risiedeva insieme alla consorte Ninsikila:

iri kug-kug-ga-àm e-ne ba-àm-me-en-zé-en kur dilmun kug-ga-àm

ki-en-gi kug-ga e-ne ba-àm-me-en-zé-en kur dilmun kug-ga-àm

kur dilmun kug-ga-àm kur dilmun sikil-àm

kur dilmun sikil-àm kur dilmun dadag-ga-àm

dili-ni-ne dilmun-a ù-bí-in-nú

ki den-ki dam-a-ni-da ba-an-da-nú-a-ba

ki-bi sikil-àm ki-bi dadag-ga-àm

dili-ni-ne dilmun-a ù-bí-in-nú

ki en-ki nin-sikil-la ba-an-da-nú-a-ba

ki-bi sikil-àm ki-bi dadag-ga-àm

dilmun-a uga gù gù nu-mu-ni-bé

dar-e gù dar-re nu-mu-ni-ib-bé

ur-gu-la sa iš nu-ub-ra-ra

ur-bar-ra-ke₄ sila₄ nu-ub-kar-re

ur-gi₇ máš gam-gam nu-ub-zu

šáḫ še gu₇-gu₇-e nu-ub-zu

nu-mu-un-sú munu₄ ùr-ra bárag-ga-ba

mušen-e an-na munu₄-bi na-an-gu₇-e

tu-e sa nu-mu-un-da-ru-e

igi-gig-e igi-gig-me-en nu-mu-ni-bé

sa-gig-e sa-gig-me-en nu-mu-ni-bé

um-ma-bi um-ma-me-en nu-mu-ni-bé

ab-ba-bi ab-ba-me-en nu-mu-ni-bé

ki-sikil a nu-tu₅-a-ni iri-a nu-mu-ni-ib-sig₁₀-ge

lú íd-da bal-e i₆-dè nu-mu-ni-bé

niir-e zag-ga-na nu-um-niin

nar-e e-lu-lam nu-mu-ni-bé

zag iri-ka i-lu nu-mu-ni-bé... | Pura è la città [...]: ma Dilmun è puro anch'esso!

Puro è il Kiengi [...]: ma Dilmun è puro anch'esso!

Dilmun è puro! Dilmun è santo!

Dilmun è santo! Dilmun è luminoso!

È quando egli vi si fu stabilito con la sua unica

[?]

quando Enki vi si fu stabilito con la sua sposa,

che questo paese divenne puro e luminoso!

Quando si fu stabilito a Dilmun con la sua unica [?]

questo paese, quando Enki vi si fu stabilito con Ninsikila,

questo paese divenne puro e luminoso!

A Dilmun, prima, non gracchiava il corvo,

il francolino non gridava “dar! dar!”,

il leone non uccideva,

il lupo non sbranava gli agnelli,

il cane selvaggio non razziava i capretti,

il cinghiale non divorava i raccolti,

gli uccelli non beccavano il malto

che le vedove spargevano sul tetto.

Non esisteva la colomba dalla testa china.

L'ammalato agli occhi non diceva: “Sono ammalato agli occhi!”,

colui che aveva mal di capo non diceva: “Ho mal di capo!”,

la vecchia non diceva: “Sono vecchia!”,

il vecchio non diceva: “Sono vecchio!”,

la fanciulla non si bagnava nell'acqua chiara,

il traghettatore non diceva: “Forza, issa!”,

l'araldo non andava in giro,

l'aedo non cantava: “Elulam!”

All'entrata della città non si udivano pianti... | Iri kugkuggam [-] |

Che il paese di Dilmun sia una prefigurazione del biblico ʿĒḏẹn lo si evince dal fatto che sono assenti malattie e vecchiaia, gli animali selvatici non predano i domestici, e tutto quanto si troverebbe sospeso in uno stato «paradisiaco», come ha sottolineato Samuel N. Kramer (Kramer 1945). Ma il testo lascia in sospeso un mucchio di interrogativi: perché insistere sulla non-presenza del male se poi non si dice come esso si sia introdotto nel paese? Come valutare quegli elementi che nulla hanno a che vedere con il male o l'infelicità, come il canto degli uccelli, il bagno della fanciulla o il canto dell'aedo? Sembra piuttosto, avverte Jean Bottéro, che questo brano sia una descrizione dello stato di originario non-essere (Bottéro ~ Kramer 1989). Sulla localizzazione del paese di Dilmun vi sono molte più notizie di quante non ve ne siano riguardo al biblico ʿĒḏẹn. Nel racconto sumerico del diluvio si dice che Ziudsura (sumerogrammi zi.ud.sù.rá, ma

ziu₄sud₄rà nella lista regale), lugal di Šuruppak, dopo aver condotto la sua arca attraverso le acque diluviali, sia stato poi ricompensato dagli dèi e condotto nel paese di Dilmun per condurvi una vita beata e immortale:

zi-ud-sù-rá lugal-àm

igi an en-líl-lá-šè kìri ki su-ub ba-gùb

an en-líl zi-ud-sù-rá mí-e-⌜èš⌝? [... dug₄ ...]

tìl diir-gin₇ mu-un-na-šúm-mu

zi da-rí diir-gin₇ mu-un-<na>-ab-èd-dè

ud-ba zi-ud-sù-rá lugal-àm

mu ní-gilim-ma numun nam-lú-ùlu ùri-ak

kur-bal kur dilmun-na ki utu éd-šè mu-un-tìl-eš... | Frattanto Ziudsura il lugal,

essendosi prostrato davanti ad An ed Enlíl,

questi si affezionarono a lui.

Inoltre gli concessero una vita simile a quella degli dèi:-

Un soffio di vita immortale, come quello degli dèi.

Ecco come Ziudsura, il lugal,

che aveva salvato gli animali e il genere umano,

fu insediato in una regione al di là del mare, a Dilmun, dove si leva Utu... | «Poema di Ziudsura» [V: -] |

Utu era il dio-sole sumerico: dunque il paese di Dilmun, «dove si leva Utu», il luogo dove Ziudsura era stato condotto dagli dèi per godere della vita eterna, si trovava anch'esso a oriente. È significativo che nel testo sumerico la notazione direzionale non sia soltanto geografica ma venga associata al dio-sole: ma è anche ovvio che l'«oriente» e l'«occidente» siano legati, per definizione, al sorgere e al tramontare del sole. Però il toponimo Dilmun, al contrario di ʿĒḏẹn, non compare soltanto nei testi mitologici, ma anche nei documenti storici e commerciali. In una tavoletta antico-babilonese si legge che re Šarru-kīnu di Akkad (Sargon I

il grande, ♔ ±2334-±2279 a.C.) faceva attraccare ai suoi porti navi provenienti da Magan, Meluḫḫa e Tilmun (AFO [20 37: -]). Altre due tavolette, una neo-assira e una tardo-babilonese, preservano parte di un testo, informalmente intitolato «La geografia di Sargon», dove si elencano tutte le terre anticamente governate dal mitico fondatore della dinastia di Akkad. Il testo, in cui l'esagerazione epica prevale sull'informazione storica, ci informa che Šarru-kīnu regnava su un lungo elenco di territori, tra cui compaiono:

a-na-kù kap-ta-ra

KUR.KUR(=mātātu) BAL.RI(=eberti) [tâm]ti AN.TA(=elīti)

tilmun má-gan-na

KUR.KUR (=mātātu) BAL.RI(=eberti) [tâm]ti KI.TA(=šaplīti)

ù KUR.KUR (=mātātu) ultu ṣīt UTU.⌜È⌝.[A](=ša[mši]) adi ereb... | ...Anaku e Kaptara,

le terre oltre il mare superiore,

Tilmun e Maganna,

le terre oltre il mare inferiore,

e le terre dall'alba al tramonto, la totalità di tutte le terre... | VAT 8006 [-] |

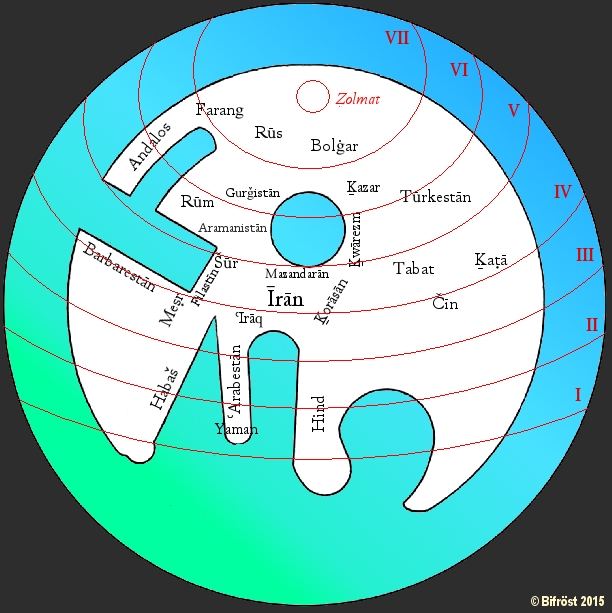

| | Localizzazione ipotetica di località citate nei testi commerciali antico-babilonesi. |

L'affermazione di re Šarru-kīnu, di aver assoggettato l'intera estensione della terra «dall'alba al tramonto», non va certo presa sul serio. Tuttavia il primo re di Akkad controllava certamente un'ampia mezzaluna di territorio dal «mare superiore» [tâmtu elītu] al «mare inferiore» [tâmtu šaplītu], cioè dal Mediterraneo al

golfo Persico. I toponimi Anaku e Kaptara, Tilmun e Maganna, si riferiscono a regioni situate sicuramente oltre la sfera politica del regno di Akkad. Anaku non è stata identificata con certezza: si tratta forse di qualche località dell'Anatolia. Kaptara è però Creta. Maganna si trova quasi certamente sulla costa del ʿUmān, sebbene alcuni

studiosi abbiano proposto l'Īrān. Per Meluḫḫa sono state avanzate varie proposte ma la maggior parte degli archeologi ritiene la si possa identificare con il porto di Khaṃbāta, nella valle dell'Indo, o ancora più a est, con quello di Lothala, nel Gujārat. In quanto a Tilmun, un'iscrizione assira, questa volta risalente a Šarru-kīnu II di Aššur (♔ 722-705 a.C.), ci dà una precisa localizzazione geografica:

ú-pi-ri šàr tilmun ša malak 30 bēri i-na qabal tam-tim šá ṣi-it

šamši ki-ma nu-ú-ni nar-ba-ṣu šit-ku-nu-ma | Upiri, re di Tilmun, il cui territorio si trova a 30 bērû di distanza

nel mare del sole nascente. | Iscrizione di Šarru-kīnu II a Ḫursābād [65:-66:] |

La maggior parte degli studiosi è concorde nel ritenere che Dilmun vada da identificarsi con il territorio sulla costa orientale della penisola araba e/o con le odierne isole del Baḥrayn, nel

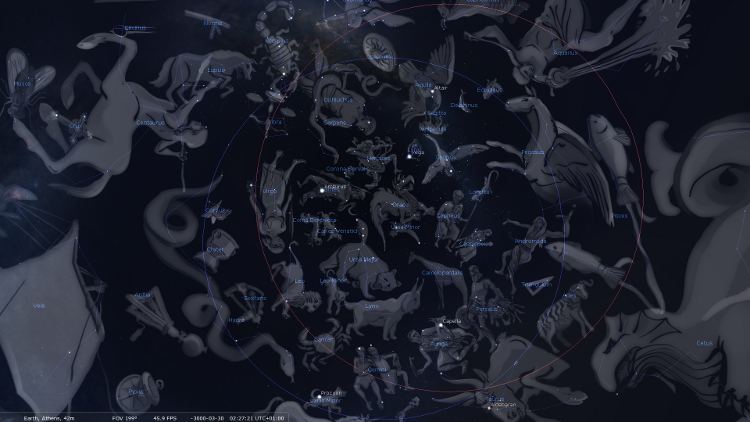

golfo Persico. Queste ultime distano circa 450 km dall'attuale accesso al mare ʿirāqeno, mentre la distanza fornita nell'iscrizione è un po' inferiore: un bēru (sumerico DA-NA) misurava infatti 10˙800 metri. Inoltre, poiché al-Baḥrayn si trova a sud, e non ad est, della terra di Sumer, altri studiosi hanno guardato piuttosto verso l'India. Secondo Kramer la terra felice di Dilmun andrebbe identificata con la regione di Haṛappā, nella valle dell'Indo.  | | Sigilli di Dilmun (2000-1800 a.C.) | Sigilli circolari, in steatite dal sito di Sār, al-Baḥrayn.

[Museo] Matḥaf al-Baḥrayn al-waṭanī. Al-Manāma, al-Baḥrayn. |

Il ritrovamento di sigilli provenienti da Haṛappā in siti mesopotamici e arabi, unito a quello dei bellissimi sigilli circolari tipici del Baḥrayn, ma rinvenuti tanto a Lothala, nel Gujārat, quanto sull'isola di Faylakā, dinanzi al Kuwayt, testimoniano l'esistenza, nella prima metà del Terzo millennio avanti Cristo, di rotte commerciali che collegavano il

golfo Persico alla costa indo-pakistāna. In epoca presargonica, al-Baḥrayn era un vivace porto di transito e di smistamento di merci che fungeva da raccordo tra la valle dell'Indo e la Mesopotamia. I Sumeri importavano rame da Tilmun, diorite da Maganna, pietre semipreziose (cornaline e lapislazzuli) dall'Elam o dall'Īrān, avorio e ebano da Meluḫḫa. In quanto alle esportazioni, consistevano probabilmente in ceramiche, granaglie, filati di lana, datteri, forse olio. I Sumeri non possedevano una vocazione marinara: i loro miti parlano sovente di avventurose spedizioni verso le montagne, mai di viaggi per mare. Le loro imbarcazioni fluviali potevano discendere i fiumi lungo la corrente e, al limite, svolgere qualche servizio di piccolo cabotaggio presso la foce dell'Eufrate, ma è improbabile che potessero affrontare il mare aperto e arrivare fino al Baḥrayn. Erano le navi straniere a risalire l'Eufrate e i canali navigabili per commerciare con le città sumere. Alcune di queste, come Ur, possedevano dei porti ben attrezzati ed erano centri di traffici piuttosto importanti. Questo potrebbe spiegare perché i Sumeri non avessero un'idea precisa di dove si trovassero località come Tilmun e Meluḫḫa. Il culmine di quest'epoca di floridi commerci può essere collocata, più o meno, al tempo di Gudea, ensi di Lagaš (♔ 2144-2124), il quale faceva arrivare legname da Tilmun e da Meluḫḫa, diorite da Maganna, oro grezzo e corniola da Meluḫḫa,

e via dicendo. Ma dopo la III dinastia di Ur, al chiudersi del Terzo millennio avanti Cristo, una serie di eventi influenzò negativamente gli scambi commerciali della Mesopotamia con gli altri paesi. All'affermarsi della potenza antico-babilonese, che sposterà l'asse politico-economico verso nord, corrisponde il progressivo arretramento delle foci del Tigri e dell'Eufrate che, a causa dei depositi alluvionali, renderà sempre più difficile il traffico fluviale. Parallelamente il crollo della civiltà della valle dell'Indo, in parte dovuto alle invasioni ariane, dal XVIII secolo a.C., e l'occupazione del Baḥrayn da parte dei Cassiti, mezzo millennio più tardi, chiuderanno definitivamente questo felice periodo. Bisognerà attendere l'epoca ellenistica per vedere rifiorire il commercio sul

golfo Persico. Questa, in sintesi, la situazione storica, così com'è stata definita dagli archeologi, e rimandiamo il lettore interessato alla materia a opere ben più approfondite. Noi torniamo piuttosto alle nostre tavolette impresse a pittogrammi e cuneiformi, le più dirette testimoni del pensiero e dei sogni dell'antico popolo di Sumer, nonché delle trionfali dichiarazioni dei loro diretti successori, i re antico-babilonesi. I documenti sembrano muoversi su due distinti livelli: concezioni mitiche e percezioni geografiche vengono a confondersi tra loro. Dilmun è un ben preciso territorio da cui arrivano navi e merci, identificabile con il Baḥrayn, ma è contemporaneamente il favoloso giardino di immortalità posto in un oriente cosmologico, in un luogo sacro al sole nascente, e dove gli dèi hanno condotto il mitico

Ziudsura dopo averlo reso immortale. Come si spiega questa dicotomia? Gli studiosi hanno avanzato in proposito opinioni piuttosto divergenti. Il fatto che i Sumeri non avessero un'idea precisa della localizzazione di certe regioni lontane, di cui avevano notizia dai mercanti stranieri, non spiega perché avessero posto il loro ʿēḏẹn proprio a Dilmun, nel Baḥrayn. L'identificazione del territorio geografico con il tópos mitico deve avere ragioni diverse. Una possibilità da prendere in seria considerazione è che abbiano assorbito il mito di Dilmun da una cultura di substrato. Sebbene sulle origini dei Sumeri vi siano poche certezze, gli archeologi tendono a pensare che essi siano arrivati dal territorio dei monti Zāgros, come ci mostrano i reperti archeologici, e che si siano poi integrati con le culture presenti nel sud della Mesopotamia, in particolare quella di Uruk e quella di al-ʿUbayd. Sembra che la navigazione fosse ben conosciuta nel periodo ʿUbayd 3 (4500-4000 a.C.),

a cui risalgono manufatti diffusi sulle coste arabe, oltre a relitti di imbarcazioni rinvenute in Kuwayt (Carter 2006).

La cultura ʿubaydiana potrebbe essere stata il tramite attraverso il quale i Sumeri – popolo dalle tradizioni montane – si siano messi a favoleggiare di terre incantate poste sui lontani mari orientali. Ma anche se dessimo valore a certe ipotesi, permane intatta la difficoltà di integrare il Dilmun dei testi mitologici e il Tilmun dei documenti commerciali. Spiegare il mito tramite la «deformazione» di antiche memorie storiche, sia pure assorbite da una cultura di substrato, non rende un buon favore alla nostra analisi dei processi di mitopoiesi. La riscoperta di Dilmun, nei primi decenni del XX secolo, ebbe l'effetto di dare un novello impulso alle ricerche di una localizzazione geografica del gan ʿĒḏẹn, dopo che gli orientalisti avevano ormai esaurito tutte le valli, i siti, le oasi, da Palmýra alla Mesopotamia, dove fosse possibile individuare il mitico giardino. A partire dal lavoro di William Foxwell Albright, che trovava l'origine del mitema edenico in Dilmun (Albright 1922),

qualsiasi lavoro di localizzazione di ʿĒḏẹn ha dovuto necessariamente contemplare il

golfo Persico, la costa araba e il Baḥrayn,

se non addirittura la valle dell'Indo. In alcuni dei lavori più

recenti, gli specialisti hanno tenuto conto che nel 6000 a.C. il

livello del golfo Persico era notevolmente più basso di quello

attuale e quindi hanno avanzato l'ipotesi che il gan ʿĒḏẹn potesse trovarsi vicino all'attuale costa ʿirāqena, in un'area oggi sommersa dal mare (Hamblin 1987). La letteratura, in proposito, è immensa, ed è arduo poter aggiungere qualcosa di nuovo. E qui bisogna sbarazzarci di un pregiudizio, o forse soltanto di un metodo fuorviante. Molti studiosi ritengono che basti localizzare un sito mitologico sull'atlante per darne una spiegazione definitiva. Ma a ben guardare, l'inconciliabilità tra la geografia reale e mitologica è un elemento costante in tutte le tradizioni del mondo. Si pensi al paese degli Hyperbóreoi, ad

Ynys Afaỻon, al Hawaiki polinesiano. Nonostante le pie illusioni dei cartografi, la maggior parte di questi luoghi non

sono il ricordo deformato di una geografia reale, ma si sono

sviluppati da elaborazioni narrative di antiche concezioni

cosmologiche. La localizzazione di questi mitòtopi con un luogo reale è sempre un processo a posteriori. E qualora un luogo mitico sia il ricordo deformato di qualche patria lontana, il luogo in questione è ormai talmente simbolizzato da rendere non solo arduo il riconoscimento, ma ridicolo il problema della sua corrispondenza con il luogo di ispirazione. Queste note basteranno per dichiarare i nostri intenti e, insieme, di sbarazzarci di tanti ottimistici tentativi di localizzare il giardino di ʿĒḏẹn sugli atlanti geografici. Nel nostro viaggio troveremo un gran numero di monti, fiumi e mari che appartengono contemporaneamente al piano geografico e quello mitologico. Ma ciò di cui parleremo, ciò che metteremo in correlazione, sono semplicemente le necessità del mito, il convergere di antichissime cosmologie di cui il mitema del giardino di immortalità è un elemento imprescindibile e necessario. | L'EPOPEA DIMENTICATA: IL RITORNO DEL RE DI URUK Per secoli, la Bibbia aveva costituito l'unica inappellabile testimonianza della cultura, della religione e della mitologia dell'antico Oriente. Le cose cambiarono, e piuttosto bruscamente, il 3 dicembre 1872 quando, nel corso di un'affollata conferenza, nella prestigiosa sede della Biblical Archaeological Society a Londra, l'orientalista dilettante George Smith (1840–1876) rivelò al mondo che un antico racconto del diluvio universale era tornato alla luce tra le perdute rovine della Mesopotamia. O per essere più precisi, tra le migliaia di frammenti di tavolette «caldee» (come allora si diceva) che da almeno vent'anni giacevano nel più totale disordine nei magazzini del British Museum. Queti frammenti erano il risultato di svariate campagne di scavo che si erano accanite attorno ai tilāl di Qūyunǧiq e Nabī Yūnus, nel luogo dove più di due millenni prima sorgeva l'orgogliosa Ninive (accadico Ninwe, ebraico Nînwēh, greco Nineuḗ), antica capitale d'Assiria. Il territorio – siamo nel ʿIrāq settentrionale, non lontano dall'odierna al-Mawṣil – apparteneva all'impero ottomano e gli archeologi, perlopiù inglesi e francesi, agivano in aperta competizione tra loro, destreggiandosi con tutte le armi fornite dalla diplomazia e della burocrazia nel tentativo di occupare i siti migliori e, allo stesso tempo, cercando di ostacolare il lavoro dei rivali.  | | Gli scavi di sir Austin Henry Layard a Ninive | | Frontespizio di A popular account of discoveries at Nineveh (Layard 1851). |

Primo a scavare sul luogo era stato, nel 1846, l'italo-francese Paul-Émile Botta (1802-1870), il quale, non trovando nulla di significativo, aveva spostato le ricerche a tall Ḫursābād, a una ventina di chilometri da tall Qūyunǧiq, dove aveva rinvenuto i magnifici resti di Dūr Šarru-kīnu,

la fortezza di re Šarru-kīnu II. Le sensazionali scoperte di Botta avevano convinto gli inglesi a intervenire: l'allora console di Baġdād, sir Henry Rawlinson (1810-1895), lui stesso valente orientalista, riuscì a farsi finanziare una serie di campagne di scavo, che affidò a sir Austin Henry Layard (1817-1894), faccendiere, diplomatico, giornalista e orientalista, il quale ripagò in breve gli investimenti, riportando alla luce gli splendidi palazzi assiri a tall Nimrūd e i resti di Kalḫu. Tra il 1849 e il 1951, Layard tornò tuttavia a scavare sul tall Qūyunǧiq e rinvenne, sul lato nord della collina, settantun ambienti che mostravano chiare tracce di devastazioni e incendi. Aveva scoperto il palazzo del re assiro Sîn-aḫḫī-erība (Sennacherib, ♔ 705-681 a.C.), saccheggiato dai Medi e dai Babilonesi nel 612. Tra molti preziosi reperti – ortostati di marmo, portali, tori alati... –, Layard trovò una gran quantità di tavolette incise a cuneiformi. Ma a questo punto i francesi fecero valere i loro diritti di precedenza – Botta era stato in situ cinque anni prima – e bloccarono il lavoro degli inglesi. Tra le polemiche, Rawlinson s'incontrò con il console francese di al-Mawṣil, Victor Place, lui stesso archeologo dilettante, e i due stabilirono di dividersi i luoghi di scavo. Tornato Layard a Londra, il suo posto fu preso nel 1852 dall'«assiro» (arabo-cristiano) Hurmuzd Rassām (1826-1910), una singolare figura di archeologo-avventuriero dalla dubbia deontologia professionale. Contrariato dal fatto che ai francesi fosse toccato il lato settentrionale del tall Qūyunǧiq, da lui considerato assai promettente, Rassām approfittò dell'assenza dei francesi, i quali pare si fossero temporaneamente spostati a tall Ḫursābād, per scavare di nascosto nel loro campo durante la notte, e portò alla luce una gran quantità di preziosi reperti e tavolette. Aveva scoperto il palazzo di Aššur-bāni-apli (Assurbanipal, ♔ 668-631 a.C.). Questa invasione di campo suscitò indignazione tra i francesi: Place diede subito ordine di riaprire i cantieri a tall Qūyunǧiq e, soprattutto, di non lasciar trapelare nulla su quanto avessero trovato. Ben presto la loro pazienza e tenacia venne ripagata. Tuttavia il capo-operaio degli archeologi francesi, un arabo di origine albanese, era stato corrotto da Rassām affinché lo informasse di quanto i rivali andavano scoprendo. Rassām seppe così che Place era penetrato in una serie di stanze colme di inestimabili reperti, di cui la quinta appariva piena di tavolette bruciate e spezzate. Poiché la scoperta era stata fatta di giovedì, e il giorno dopo gli operai musulmani osservavano il riposo settimanale, Rassām riunì nottetempo una cinquantina di operai e, alla luce delle candele, fece scavare un tunnel dal suo settore a quello francese e fece man bassa di tutto. Possiamo immaginarci la costernazione di Place allorché, il sabato mattina, trovò vuote tutte le stanze, compresa la preziosa biblioteca! Rassām negò di essere l'artefice del saccheggio. Due mesi dopo le preziose tavolette di Aššur-bāni-apli si trovavano in un magazzino del British Museum. (Pettinato 1992 | D'Agostino 1997) Ci vollero anni perché gli studiosi riuscissero a catalogare tutti i frammenti, giunti a destinazione in stato di totale disordine. Ed è qui che, alla disonestà e ai sbrigativi saccheggi di Rassām fa da contraltare il lavoro metodico e paziente di George Smith. Questo giovanotto, un orientalista dilettante ma entusiasta, era stato assunto nel British Museum proprio perché desse una mano a catalogare delle migliaia di frammenti giunti dalla Mesopotamia. Per capire l'enormità del lavoro, basti pensare che a oggi la banca dati del British Museum contempla oltre trentamila frammenti provenienti dalla Biblioteca di Ninive e ancora non è stato compilato un catalogo completo e definitivo del materiale. Nel sistemare i reperti di tall Qūyunǧiq, lo sguardo di Smith era caduto su un testo dove si parlava di una nave arenata contro una montagna e dell'invio di una colomba che, non riuscendo a trovare un posto dove fermarsi,

era tornata indietro. Subito Smith aveva cercato altri frammenti appartenenti alla stessa serie e, quando ebbe messo insieme un documento leggibile, si accorse di avere tra le mani un lungo e complesso poema di epoca assira (VII sec. a.C.) incentrato su un sovrano della città sumerica di Uruk (la biblica Ẹrẹḵ), il cui nome, inizialmente letto come IZ.DU.BAR, sarebbe stato in seguito restituito nella forma di Gilgameš.  | | Tavola XI della «serie di Gilgameš» | | British Museum, Londra (Regno Unito) |

La serie completa constava di dodici tavolette, ma era l'undicesima destinata a sollevare un certo clamore presso filologi e biblisti. Il mito del diluvio, che tornava alla luce dopo venticinque secoli, era il primo – eccezion fatta per la leggenda ellenica di Deukalíōn – che provenisse da un contesto extra-biblico. La conferenza con cui George Smith annunciò la sua scoperta, il 3 dicembre 1872, fu anche l'inizio di un'annosa querelle nota con la formula Babel und Bibel: la documentazione assiro-babilonese riportava nomi di re, città, popolazioni e divinità noti fino ad allora soltanto attraverso il testo biblico e, soprattutto, riportava miti analoghi, ma decisamente più antichi, di quelli presenti nel Bǝrēʾšîṯ, e piuttosto differenti. Se da un lato tutto questo materiale permetteva di contestualizzare la scrittura ebraica nell'ambito del più vasto retroterra culturale e letterario dell'antico Oriente, dall'altro,

le toglieva quel primato di unicità che aveva conservato per secoli e ne ridimensionava drasticamente l'autorità. Negli anni successivi venne alla luce molto altro materiale su Gilgameš, da siti sparsi dalla Mesopotamia all'Anatolia. E ci si rese ben presto conto che Gilgameš era stato una sorta di eroe «nazionale» di tutto l'antico Oriente. Dopo un oblio millenario, la più antica epopea dell'umanità tornava a far parte della letteratura universale. Lo Ša naqba īmuru, «Colui che vide nel profondo», è il titolo dell'epopea classica neo-assira in dodici tavole, anche nota ai bibliotecari assiri come iškar GIŠ-gim-maš, la «serie di Gilgameš». Attualmente si conoscono 184 frammenti di questa versione (dove con «frammento» si intende un reperto a cui è stato assegnato un numero di inventario in un museo). Accostando i frammenti contigui, il totale si riduce a 116. Questi 116, a loro volta, sono testimoni di almeno settantatré diversi manoscritti, la maggior parte dei quali è individuata solo da due/tre pezzi: pochi manoscritti constano di quattro o più frammenti. Almeno trentaquattro manoscritti sono neo-assiri (VII sec. a.C.) e i migliori testimoni sono quelli rinvenuti a tall Qūyunǧiq: non c'è tavola della «serie di Gilgameš» che non fosse conservata nella biblioteca di Aššur-bāni-apli in almeno un esemplare e alcune erano presenti in copie multiple. Sono arrivati a noi sedici distinti colophon. Gli altri manoscritti neo-assiri vengono da Aššur, da Kalḫu/Nimrūd e Ḫuzirina/Sultantepe Höyüğü, in Anatolia. Una trentina di manoscritti sono invece tardo-babilonesi (VI-V sec. a.C.), di cui sette provenienti da Uruk/Warkāʾ e due da Babilonia. I rimanenti frammenti tardo-babilonesi, custoditi nel British Museum, sono il risultato degli scavi affrettati e disordinati di Hurmuzd Rassām: Sippar è la loro dichiarata provenienza, ma si ritiene che alcuni provengano da Babilonia e da Barsip. (George 2003) Alla redazione «classica» si affiancano poi altri manoscritti neo-assiri che testimoniano delle interessanti varianti. Due di essi sono talmente vicini allo Ša naqba īmuru da essere usati come fonti per integrare le lacunae dell'epopea classica, ma altri ancora attestano delle fasi alternative del testo. Un manoscritto da Kalḫu/Nimrūd riporta l'incontro di Gilgameš con Šiduri e Ūtanapištî, ma con un un testo differente inserito al posto della storia del diluvio. Infine, due piccoli frammenti rinvenuti a tall Qūyunǧiq non sono integrabili nello Ša naqba īmuru, segno che nella biblioteca di Ninive era conservata più di una versione dell'epopea. Già George Smith si era domandato se non esistessero documenti più antichi che fossero serviti da base per la stesura della redazione ninivita dell'epopea di Gilgameš.

E infatti furono scoperti poemi medio-babilonesi (±1500-1000 a.C.) e antico-babilonesi (±1950-1500 a.C.) che confermarono quanto lo studioso aveva intuito: lo Ša naqba īmuru era la forma definitiva di un vasto ciclo epico che la Mesopotamia andava elaborando da cinquecento o addirittura mille anni. Conosciamo oggi una dozzina tra tavolette e frammenti antico-babilonesi incentrati su Gilgameš, risalenti alla prima metà del Secondo millennio avanti Cristo. Sebbene di diverso contenuto e qualità, riportano degli episodi riconducibili all'epopea classica. Il colophon della cosiddetta tavoletta di Pennsylvania ci informa che il titolo e incipit di questa antica versione dell'epopea era Šūtur eli šarrī, «Egli sovrasta ogni re!» (verso che corrisponde a Ša naqba īmuru [I: ]). Gli studiosi ritengono che si trattasse di un'opera unitaria, suddivisa in varie tavole: quale fosse la sua ampiezza non è noto, ma era probabilmente più breve dell'epopea ninivita. Questo un elenco dei testimoni: - AB P e Y. I testi antico-babilonesi più importanti sono la tavoletta di Pennsylvania e quella di Yale, acquistate dalle rispettive università a New York, da un medesimo venditore, nel 1914. Sembra provenissero da Uruk/Warkā˒ ed è possibile che siano state redatte da una stessa mano. Le sezioni dell'epopea di Gilgameš riportate dalle due tavolette corrispondono rispettivamente a Ša naqba īmuru [I-II] e [II-III].

- AB Ph. Il frammento UM 29-13-570, cosiddetto di Philadelphia, proveniente da Nippur, è un breve testimone (venti righe in tutto) della stessa redazione delle tavolette di Pennsylvania e di Yale.

- AB Ch.

La tavoletta A22007, detta di Chicago, in quanto custodita nel locale Oriental Institute Museum, ma anche di Bauer, dal nome del suo primo editore, o di Nērebtum o di Iščālī, è stata

appunto rinvenuta nel sito di Nērebtum, odierna Iščālī/Šaǧālī, nel 1935. Sebbene sia andato perduto da un quarto a un terzo del testo, e quanto rimane non sia ben conservato, essa riporta un'interessante variante della vicenda della lotta di Gilgameš con Ḫumbaba (cfr. Ša naqba īmuru [V]).

- AB B-L. Letterariamente molto bella è la tavoletta di Berlino/Londra (VA+BM), proveniente, si ritiene, da Sippar.

Venne spezzata da un commerciante arabo di Baġdād nel 1902, che riuscì

così a venderla due volte. Comprati separatamente, i due frammenti sono conservati rispettivamente al Pergamonmuseum e al British Museum. La tavoletta narra, con interessanti

varianti, dell'incontro di Gilgameš con Šiduri e Sursunabu (cfr. Ša naqba īmuru [X]). La precisione della redazione fa pensare a un esemplare destinato a una biblioteca.

- AB Sch₁ e Sch₂. Le due tavolette «norvegesi», di provenienza sconosciuta e oggi conservate nella Schøyen Collection, a Oslo, sono assai diverse tra loro come qualità redazionale. Di quella redatta con maggiore cura è sopravvissuto solo un breve frammento, mentre l'altra, piuttosto disordinata, ci è pervenuta praticamente integra. La prima porta alcuni versi sovrapponibili alla tavoletta di Yale; la seconda riprende, con interessanti varianti, alcuni dettagli della spedizione di Gilgameš nel Qišti Erēn (cfr. Ša naqba īmuru [IV]).

- AB N, Ḥ₁₋₂, Baġ. Alcuni frammenti di tavolette conservati nel Matḥaf al-ʿIrāqi, a Baġdād: la tavoletta di Nippur (AB N), rinvenuta nel 1951-1952, le due frammentarie tavolette di Šaduppūm (AB Ḥ₁₋₂), rinvenute nel tall Ḥarmal nel 1947, e i cosiddetti frammenti di Baġdād (AB Baġ), raggruppati sotto la comune collazione IM 21180, di provenienza ignota. Tutti questi frammenti hanno per argomento la spedizione di Gilgameš nel Qišti Erēn (cfr. Ša naqba īmuru [IV-V]).

Altri diciotto tra tavolette e frammenti, risalenti alla seconda metà del Secondo millennio avanti Cristo, rivelano invece la diffusione del ciclo di Gilgameš in epoca medio-babilonese, fornendoci uno sguardo sui lunghi secoli che separano lo Šūtur eli šarrī dallo Ša naqba īmuru. Questi manoscritti, di diversa epoca e provenienza, testimoniano un periodo in cui la trasmissione dall'epopea era caratterizzata da considerevoli divergenze rispetto alle redazioni antico-babilonesi. La scarsa consistenza di documentazione non ci consente di trarre conclusioni definitive circa il suo rapporto con l'epopea ninivita: nonostante i paralleli riscontrati, tuttavia, i frammenti rivelano una tradizione ancora non canonica. Alcuni vengono da siti lontani dalla Mesopotamia e testimoniano versioni straniere dell'epopea accadica. - MB U. La tavoletta di Ur, dal supposto luogo di provenienza, descrive i sogni di Enkidu e parte della sua agonia. Il testo si distacca in molti punti da quello dello Ša naqba īmuru.

È più antico di circa mezzo millennio della versione ninivita,

- MB Böğ₁₋₃. Diversi frammenti del poema di Gilgameš vengono da Ḫattuša/Böğazköy, capitale del regno degli Ḫittiti, in Anatolia. Otto di questi brevi frammenti (MB Böğ₁), rinvenuti in quella che sembra la biblioteca di un tempio e datati al 1400 a.C., sembrano provenire da una serie di tavolette correlate e trattano della civilizzazione di Enkidu e del viaggio al Qišti Erēn. Un ampio frammento (MB Böğ₂), rinvenuto all'inizio del XX secolo, tratta dei sogni di Gilgameš e dell'ira di Ištâr . Un terzo ritrovamento è quasi illegibile (MB Böğ₃).

- MB E₁₋₂. Due frammenti trovati nel 1974 a tall Maskana, l'antica città di Emar, in Siria. Il secondo di essi, piuttosto ampio, riporta la scena in cui Gilgameš rinfaccia a Ištâr la triste sorte dei suoi amanti e la richiesta della dea ad Anu di scatenare il toro Gudanna.

- MB M. Un frammento scoperto nel 1954 a Meîddô, in Palestina,

che riporta una scena dell'agonia di Enkidu.

- MB N₁₋₄. Alcune tavolette provenienti da Nippur,

i quali utilizzano estratti di poemi gilgamešaici come esercizi scolastici. I testi, ridotti a pochissime righe, sono spesso inintellegibili. Uno rappresenta la creazione di Enkidu.

I babilonesi attribuivano la paternità del poema a un certo Sîn-lēqi-unninni (il nome significa «O Sîn, accetta la mia preghiera»). In un «catalogo librario» di epoca neo-assira si legge: «Serie di Gilgameš: dalla bocca di Sîn-lēqi-unninni» [ÉŠ.GÀR(=iškar) GIŠ-gim-maš: šá pi-i 30(=sîn)-le-qi-un-nin-ni].

Poiché questo nome compare nelle liste reali come apkallu dello stesso Gilgameš, si è pensato che Sîn-lēqi-unninni potrebbe essere stato una leggendaria figura di cantore, un po' come Hṓmēros, a cui veniva tradizionalmente attribuita la prima redazione del poema. C'è però anche la possibilità che Sîn-lēqi-unninni sia un personaggio

perfettamente reale e sia intervenuto sul testo dello Šūtur eli šarrī in una fase precedente alle redazioni medio-babilonesi, sebbene sia impossibile precisare quando e come. La redazione della tavoletta di Ur (MB U), secondo la prudente ipotesi avanzata da alcuni studiosi, sembra sia quella che meglio potrebbe rappresentare l'ipotetico testo attribuito a Sîn-lēqi-unninni. Ma

costui potrebbe anche essere stato l'autore della redazione definitiva dello Ša naqba īmuru all'inizio del Primo millennio, da cui poi sarebbe derivata la versione ninivita. Sebbene George Smith non potesse saperlo, la scoperta delle tavolette antico- e medio-babilonesi era solo il primo passo nella scoperta delle origini del mito di Gilgameš. All'epoca, i Sumeri non erano ancora noti come entità etnica e politica e ci volle del tempo, e un bel po' di polemiche, prima che gli orientalisti accettassero l'esistenza di un popolo, insediato nella Mezzaluna Fertile prima dell'arrivo dei Semiti, di cui non era rimasta memoria nemmeno nella Bibbia. Man mano che venivano alla luce tavolette sempre più antiche, gli eleganti cuneiformi si devolvevano in rozzi pittogrammi, e man mano che la remota lingua sumerica veniva identificata, analizzata e decifrata, cominciarono ad affiorare racconti su un certo Bilgames, lugal di Uruk. Nell'identificazione e decifrazione di questi testi ha avuto un ruolo da protagonista il sumerologo Samuel Noah Kramer (1897-1990), il quale ha dedicato tutta la vita a cercare frammenti di tavolette sumere nei musei di tutto il mondo, per poi ricomporli pazientemente nelle corrette sequenze. È soprattutto grazie a Kramer se conosciamo oggi sei testi sumerici su Bilgames, alcuni dei quali del tutto sconosciuti all'epica classica:

-

Lukigia Agga (LÚ.KI.GI₄.A AG.GÀ, «I messaggeri di Agga»), conosciuto informalmente come

Bilgames e Agga: poema completamente sconosciuto dall'epopea classica.

-

Ud rea ud sudra rea (UD RE.A UD SÙD.RÁ RE.A, «In quei giorni, in quei giorni remoti»), conosciuto informalmente come Bilgames, Enkidu e gli inferi; poema appartenente al ciclo di

Inanna, di cui una parte è citata a mo' di appendice nella

XII tavoletta dell'epopea classica.

-

En-e kur lu tillaše (EN.E KUR LÚ TI.LA.ŠÈ, «Il signore nella terra del vivente»), conosciuto informalmente come

Bilgames e Huwawa A, a cui si riferisce un episodio dell'epopea classica.

-

Ia lulu uluḫḫa sudsud (I.A LU₄.LU₄ Ù.LUḪ.ḪA SUD.SUD, «Vieni ora, portatore dello scettro»), altra versione del poema precedente; conosciuto con il titolo informale di

Bilgames e Huwawa B.

-

Šul meka šul meka (ŠUL MÈ.KA ŠUL MÈ.[KA], «Eroe in battaglia»), conosciuto informalmente come

Bilgames e il toro del cielo, episodio presente nell'epopea classica.

- Ursa [amgale] banu (UR.SA [AM.GAL.E] BA.NÚ, «Giace l'eroe [il grande toro]»), conosciuto dagli specialisti come

La morte di Bilgames, di cui non c'è alcun riferimento nell'epopea classica.

Bisogna infine citare, per completare il quadro, il rinvenimento di tavolette in lingue diverse dall'accadico, a ricordarci come il ciclo di Gilgameš fosse popolare e ben conosciuto anche fuori dalla Mesopotamia. Conosciamo frammenti ḫittiti (Ḫ) di diversa datazione, derivati probabilmente dalle redazioni antico-babilonesi. Vi sono poi frammenti di poemi ḫurriti riallacciabili a vari episodi dello Ša naqba îmuru, alcuni dei quali sembrano avere Ḫumbaba, e non Gilgameš, come eroe protagonista. Esiste un frammento di una versione elamita (El) che riguarda l'episodio dell'incontro tra Gilgameš e Šiduri, svolto in maniera molto diversa da come compare nell'epopea classica. (Pettinato 1992 | George 2003) Ma ora che abbiamo fatto il punto della situazione – e il lettore ci scuserà se ci siamo fatti prendere la mano dal nostro gusto per le divagazioni, ma si ammetterà che l'argomento è davvero affascinante – dedichiamoci al nostro protagonista. Gilgameš, lugal di Uruk. | GILGAMEŠ, COLUI CHE VIDE LE

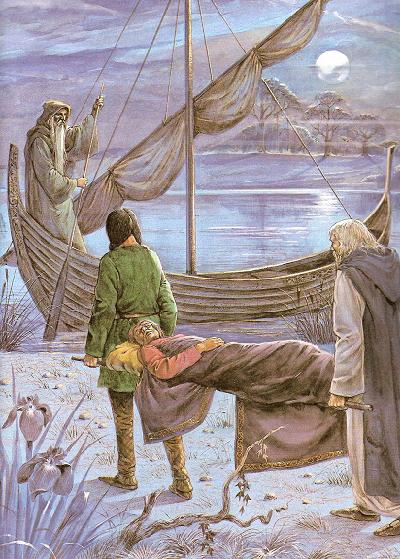

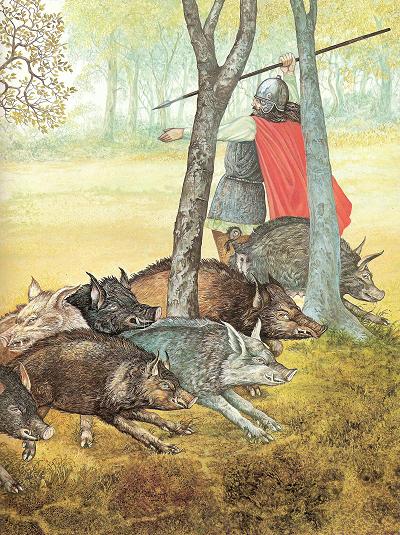

PROFONDITÀ  | | Gilgameš, il re | | Tudor Humphries, illustrazione (Shepherd 1994) |

A chi affidarci per la nostra ricerca del giardino della vita? A chi, se non a colui che vide le

profondità, che calpestò i sentieri del mondo e ci riportò un mito dei tempi del diluvio? All'antichissimo re di Uruk, che non fu soltanto il primo eroe epico della storia dell'umanità, ma anche il primo eroe tragico, il cui sconcerto di fronte al mistero della morte, giunto a noi da tempi tanto remoti, ancora ci appartiene. Il suo nome, riportato provvisoriamente come IZ.DU.BAR da George Smith, è stato a lungo una vexata quaestio presso gli orientalisti. Nei documenti accadici compariva come GIŠ-gím-maš (spesso abbreviato

sulle tavolette in un semplice GIŠ) e venne

dapprima proposta la lettura Gišṭubar. La lettura con cui oggi il personaggio è universalmente conosciuto venne stabilita dall'assiriologo

Theophilus Goldridge Pinches solo nel 1890, allorché fu reso disponibile un commentario tardo-babilonese che riportava l'equazione GIŠ-gím-maš = gil-ga-⌜meš⌝. Ci si accorse, peraltro, che di questo nome si conosceva già la versione in greco Gílgamos, personaggio sul quale

l'ellenista Claudius Aelianus (±175-±235) narrava una leggenda che non ha alcun riferimento diretto con il materiale accadico (Perì zṓıōn idiótētos [12, ]). Era stato dunque Gilgameš il nome con cui il nostro eroe era conosciuto intorno al VII-V

secolo a.C. Ma nelle epoche precedenti? Nelle tavolette sumeriche il nome dell'eroe compare in un gran numero di lezioni diverse.

Nella più antica attestazione, in una lista divina di Šuruppak (tall Fārā) della metà del Terzo millennio avanti Cristo, il nome compare nella lezione GIŠ:BIL:PAP.ga.mes. La maggior parte delle lezioni

sumeriche sono costruite su una radice della forma Pabilga, assai comune negli antroponimi,

da cui si deduce una lettura Pagilbames. Un'altra lezione, diffusa a partire dal XXIV secolo a.C., si avvicina a quella accadica: è GIŠ.BÍL.gi₁₁.mes (o GIŠ.BÍL.gím.mes). Poiché a volte GIŠ.BÍL è una combinazione tra un logogramma e un complemento fonetico, cioè GIŠ, è probabile che vada pronunciato /bil/ o /pil/. Da quest'epoca, inoltre, pabilga- sembra contrarsi in bilga-, da cui la lettura proposta

dai sumerologi: Bilgames. (George 2003) E ora che sappiamo come si chiama il nostro eroe, entriamo nel vivo delle sue vicende. L'epopea classica, la stessa di cui George Smith aveva presentato le prime traduzioni alla sua conferenza, nel 1872, ci servirà da mappa per seguire il viaggio di Gilgameš alla ricerca della pianta della vita. Ci limiteremo tuttavia a dare una scorsa veloce ma appassionata all'intero poema, riservandoci di approfondire poi quei dettagli che ci torneranno preziosi per il nostro studio. Il titolo dell'epopea classica, Ša naqba îmuru, «colui che vide le profondità», deriva, com'era uso, dal suggestivo incipit [šá naq-ba i-mu-ru i]š-di ma-a-ti

[×××-ti i-du]-⌜ú ka⌝-la-mu ḫa-as-s[u]

[GIŠ-gím-maš šá n]aq-⌜ba⌝-i-mu-ru iš-di ma-⌜a⌝-[ti]

[×××-t]i i-du-ú ka-la-mu ḫa-a[s-su]

[××]×-ma mit-ḫa-riš pa-×[×]

[nap-ḫ]ar né-me-qí ša ka-la-a-mi⌜i⌝-[ḫu-uz]

[ni]-ṣir-ta i-mur-ma ka-tim-ti ip-⌜tu⌝

[u]b-la ṭè-e-ma šá la-am a-bu-b[i]

[u]r-ḫa ru-uq-ta il-li-kam-ma a-ni-iḫ u šup-šu-uḫ

[šá-k]in i-na ⁴NA.RÚ.A(=narê) ka-lu ma-na-aḫ-ti | [Colui che vide le profondità, il] fondamento del paese,

[di colui che sapeva] ogni cosa, rendendosi esperto di tutto;

[Gilgameš che] vide le profondità, il fondamento del paese,

[di colui che] sapeva [ogni cosa], rendendosi esperto di tutto.

[...] egualmente [...]

egli [imparò] la sapienza in tutte le cose;

vide i segreti e scoprì le cose nascoste

e riportò un messaggio dai tempi prima del diluvio.

Egli percorse vie lontane, finché, stanco e abbattuto, [si fermò]

e fece incidere tutte le sue fatiche su una stele di pietra. | Ša naqba īmuru [I: -] |

Gilgameš, figlio di Lugalbanda, è il quinto re di Uruk dei tempi postdiluviani. Ma questo lo apprendiamo dalle liste reali. La tavola I del poema ninivita lo introduce con la formula: ša naqba īmuru, «colui che vide le profondità». Dunque un uomo esperito e sapiente, gran viaggiatore e inesausto scopritore dei misteri del mondo. Nessuno, più di lui, ha il diritto di dire: “Io sono il lugal!”. Possente eroe destinato alla gloria, Gilgameš è per due terzi dio e per un terzo uomo. All'inizio del poema, Gilgameš è un giovane e vigoroso sovrano, dotato di un'energia incontenibile, tanto che gli abitanti di Uruk devono subire le sue continue intemperanze. Gilgameš

suona il tamburo giorno e notte, chiamando continuamente la

cittadinanza a raccolta per il lavoro e per la guerra, e

costringendo tutti a dure e prolungate corvée. Il suo impeto sessuale è tale che non lascia in pace nessuna fanciulla della città. Gli urukiti, angustiati da questo lugal troppo esigente, innalzano al cielo un lamento. (Ša naqba īmuru [I: -]) Gli dèi decidono di intervenire. Aruru crea dall'argilla un uomo, simile a Gilgameš come un suo riflesso, in modo che si opponga a lui (Ša naqba īmuru [I: -] | MB [N₂: - -]). La dea modella un grumo di creta e nella steppa dà vita al silvestre Enkidu:

ina (=ṣeri) en-ki-dù ib-ta-ni qu-ra-du

i-lit-ti qul-ti ki-ṣir nin-urta

[š]u-ʾ-ur šar-ta ka-lu zu-um-ri-šú

up-pu-uš pe-re-tu (=kīma) sin-niš-ti

⌜i⌝-ti-iq pe-er-ti-šu uḫ-tan-na-ba ki-ma nissaba | Essa creò un uomo primordiale, Enkidu, il guerriero,

seme del silenzio, potenza di Ninurta.

Tutto il suo corpo era coperto di peli,

la chioma intrecciata come quella di una donna,

i riccioli crescevano lussureggianti come grano. | Ša naqba īmuru [I: -] |

Enkidu, questo enfant sauvage, mai passato attraverso il filtro della cultura e del vivere civile, conduce un'esistenza errabonda tra gli animali, correndo con le gazzelle per le steppe e le montagne, brucando l'erba insieme al bestiame e abbeverandosi alle pozze. Più simile a una bestia che a un uomo, Enkidu aiuta gli animali a sfuggire ai cacciatori, a cui distrugge le trappole e riempie le buche. Un cacciatore lo scorge nel folto e, colto da indicibile terrore, comunica a Gilgameš

dello strano uomo selvaggio che si aggira nella campagna. Il re

ordina al cacciatore di scegliere una prostituta sacra e di condurla

dall'uomo selvaggio, in modo che attraverso la conoscenza della

donna egli abbandoni il proprio stato ferino e venga iniziato alla

civiltà umana. Il brano, dolcemente esplicito, che descrive l'atto

amoroso tra Šamḫat e il selvaggio Enkidu segna il trapasso tra l'esistenza istintiva delle bestie e la coscienza propria degli uomini. (Ša naqba īmuru [I: -]). Dopo aver giaciuto con

la donna, Enkidu, la cui virilità

era evidentemente dovuta alla sua natura selvaggia, si accorge di aver perduto le

sue doti ferine e che ora gli animali rifiutano la sua compagnia.

ur-tam-mi šam-ḫat di-da-šá

úr-šá ip-te-e-ma ku-zu-ub-šá il-qé

ul iš-ḫu-ut il-ti-qé na-pis-su

lu-bu-ši-šá ú-ma-ṣi-ma UGU(=eli)-šá iṣ-lal

i-pu-us-su-ma lul-la-a ši-pir sin-niš-te

da-du-šú iḫ-bu-bu (=eli) EDIN(=ṣeri)-šá

6 ur-ri ù 7 GI₆(=mušāti) en-ki-dù te-bi-ma šam-ḫat ir-ḫi

ul-tu iš-bu-ú la-la-šá

pa-ni-šú iš-ta-kan ina (=ṣer) bu-li-šú

i-mu-ra-šu-ma en-ki-dù i-rap-pu-da MAŠ.DÀ(=ṣabātu)

bu-ul EDIN(=ṣeri) it-te-si ina ZU(=zumri)-šú

⌜ul-taḫ-ḫi⌝ en-ki-dù ul-lu-la pa-gar-šu

it-ta-ziz-⌜za⌝ bir-ka-a-šú šá il-li-ka bu-ul-šú

um-ta-aṭ-ṭu en-k[i-dù u]l ki-i šá pa-ni la-sa-an-šú

ù šu-ú i-ši ṭ[é-ma r]a-pa-áš ḫa-si-sa | Šamḫat lasciò cadere i suoi abiti

denudò la sua vulva e lo catturò col suo fascino.

Non lo respinse, lo abbracciò stretto,

aprì le sue vesti ed egli giacque su di lei.

Ella donò a lui, l'uomo, l'arte della donna,

egli la carezzò con amore e la abbracciò.

Per sei giorni e sette notti Enkidu, eretto, possedette Šamḫat.

Dopo essersi saziato delle sue delizie

volse lo sguardo verso le bestie:

le gazzelle guardarono Enkidu e fuggirono,

gli animali della steppa si tennero lontani da lui.

Enkidu era diverso, ora che il suo corpo era stato purificato:

le sue gambe, che tenevano il passo delle bestie, erano rigide;

Enkidu non aveva più forza, non poteva più correre come prima;

egli però aveva la ragione; il suo sapere era divenuto vasto. | Ša naqba īmuru [I: -] |

Šamḫat consiglia a Enkidu di abbandonare la sua esistenza selvaggia e di seguirla. Nel frattempo, Gilgameš ha alcuni sogni che sua madre Ninsun, sacerdotessa del dio-sole Šamaš, interpreta annunciandogli il prossimo arrivo di un uomo destinato a diventare suo intimo amico e compagno (Ša naqba īmuru [I: -]). Qui si conclude la prima tavola. La recensione della tavola II è assai mal conservata e mutila in più sezioni, al punto che oltre tre quarti del testo sono di fatto perduti. Parte del racconto può venire integrato, con qualche cautela, dalla redazione antico-babilonese, lo Šūtur eli šarrī. La tavoletta di Pennsylvania (AB P) racconta il tirocinio di Enkidu presso alcuni pastori, i quali gli insegnano a mangiare il pane e bere il vino. In seguito Šamḫat convince il suo selvaggio amico a scendere nel consorzio umano e lo conduce nella città di Uruk. Qui giunto, Enkidu incontra Gilgameš presso le mura della città. Se si è ben interpretato il testo, Gilgameš si sta recando a una festa di nozze per quello che sembra essere un diritto di ius primae noctis. Enkidu gli sbarra la strada e i due uomini si battono tra loro. L'esito del combattimento sembra arridere ad Enkidu, che con la sua forza costringe Gilgameš a piegare un ginocchio. Enkidu riconosce tuttavia l'eccellenza di Gilgameš e i due stringono una profonda amicizia (AB Šūtur eli šarrī [P: -]). Qui s'interrompe la tavoletta di Pennsylvania. Ritornando alla parte finale della seconda tavola ninivita, integrata con la tavoletta di Yale (AB Y), Gilgameš presenta Enkidu

a Ninsun, con l'apparente proposito che la madre adotti il giovane selvaggio. Entrambi i testi si fanno lacunosi e, quando tornano a essere intellegibili, Enkidu sta piangendo sconsolato, forse per un rifiuto da parte di Ninsun. Per consolare l'amico, Gilgameš gli propone di partire insieme a lui per una pericolosa avventura. (Ša naqba īmuru [II: -] | AB Šūtur eli šarrī [Y: -]) L'esatta formulazione della proposta di Gilgameš è andata perduta tanto nella redazione ninivita tanto nella tavoletta di Yale, ma la risposta atterrita di Enkidu è fin troppo palese. Gilgameš vuole andare a prendere il legname in un luogo, il cui nome, nei testi accadici, è riportato in sumerogrammi: . La lettura accadica di questo toponimo è Qišti Erēn, la «foresta dei cedri», e colui che la custodisce ha un nome minaccioso: Ḫumbaba. E lui Enkidu, l'uomo selvaggio, che conosce già la foresta e il suo terrificante guardiano, cerca di dissuadere Gilgameš dal tentare un'impresa

tanto temeraria. (Ša naqba īmuru [II: -] | AB Šūtur eli šarrī [Y: -]). Anche i giovani e gli anziani di Uruk intervengono con parere negativo, e spiegano al re quanto sia pericoloso il viaggio, soprattutto a causa di Ḫumbaba:

áš-šu šul-lu-mu EREN(=erēni)

ana pul-ḫa-a-ti ša ÙG(=nišī) ⌜i⌝-šim-šu en-líl

[...] ḫum-ba-ba rig-ma-šu a-bu-bu

pi-i-šu ⌜GÌRA(=girru)⌝-um-ma na-pis-su mu-tú | “Per proteggere la foresta,

per incutere timore agli uomini, lo ha destinato Enlil.

[...] Ḫumbaba, il cui grido è il diluvio,

il cui soffio è fuoco, il cui respiro è morte...” | Ša naqba īmuru [II: a-a | -] |

Questo episodio è probabilmente uno dei più antichi del ciclo di Gilgameš. È infatti trattato da due racconti sumerici, di diversa ampiezza, intitolati rispettivamente

En-e kur lu tillaše, «Il signore nella terra del vivente», e Ia lulu uluḫḫa sudsud, «Vieni ora, portatore dello scettro», conosciuti con i titoli informali di Bilgames e Ḫuwawa A e Bilgames e Ḫuwawa B. La descrizione che Enkidu fa di Ḫuwawa nella versione sumerica, di duemila anni più antica di quella assira, è altrettanto inquietante:

lugal-u₁₀ za-e lú-ba igi nu-mu-ni-in-du₈-a šag₄

nu-mu-ni-dab₅-bé-en

e₂₆-e lu₂-ba igi mu-ni-du₈-a šag₄ mu-ni-dab₅-bé-en

ur-sa ka-ga₁₄-ni ka ušumgal-la-kam

igi-ni igi piri-á-kam

IŠ.GABA-a-ni a-i₆ du₇-du₇-dam

sa-ki-ni iš-gi bí-gu₇-a lú

lugal-u₁₀ za-e kur-šè

u₅-a e₂₆-e iriki-šè ga-u₅

ma-zu-úr ì-tìl-zu ga-na-ab-dug₄ zú-zú ḫé-li₉-li₉

eer-ra ba-úš-zu ga-na-ab-dug₄ [ér-zu][ér gig]. | “O mio lugal, poiché tu non hai visto quell'uomo,

non hai paura di lui;

ma io, che ho visto quell'uomo, sono pieno di terrore.