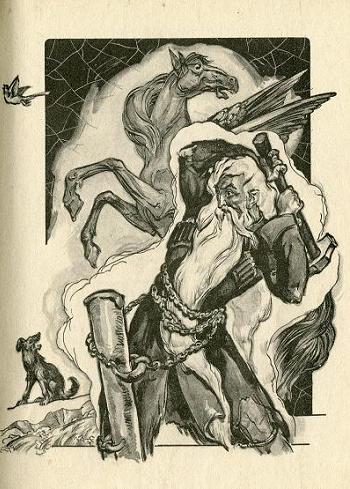

IL PROMETEO

INCATENATO

|

|

Promētheús (✍ 1900) |

Reinhold Begas (1831-1911)

Akademie der Künste, Berlino. |

C'era una volta un prometeo che osò sfidare l'autorità del re

degli dèi. Venne incatenato tra le cime di aspre montagne, e

lasciato lì a soffrire, sospeso tra il cielo e la terra, fino alla fine del

mondo. È uno dei miti più antichi di cui sia rimasta traccia, conservato in molte e difformi varianti. Il

cuore di questa narrazione sembra essere il Caucaso, con il suo

complesso mosaico di popoli: esso è il centro di un triangolo i cui vertici

toccano la Grecia, il mondo indoiranico e la lontana Scandinavia, luoghi dove

si sono conservati gli elementi dell'antico mito.

Sebbene il racconto originale sia andato perduto, possiamo

ancora individuarne i singoli mitemi, attestati tanto nella letteratura quanto

nel folklore, e in tempi e luoghi lontanissimi tra loro. Brani

appartenenti a un'unica sinfonia, suonati su strumenti differenti e

secondo diversi timbri e tonalità, a volte variati e alterati fino a divenire

irriconoscibili, a volte interpolati in composizioni differenti. Rimangono

tuttavia strutture, più o meno complesse, che si ripetono incessantemente, come

un eco che continui a rimbalzare attraverso i secoli.

Il ruolo del prometeo incatenato può essere via via

interpretato da un titano, un campione, un mostruoso sovrano, un tricefalo, e la sua sfida al dio supremo può muoversi tanto

nella sfera della forza quanto in quella dell'intelligenza. In certi esiti,

sembra legato al fuoco, in altri no. Unico elemento distintivo, il possente giro

di catene che lo imprigiona, vuoi sulla cima di un monte, vuoi nel profondo

della terra. Un cane alato può fargli da compagno, un'aquila da torturatrice,

quando non compaiono invece dei serpenti. Nella maggior parte dei casi la sua

punizione è destinata a durare fino alla fine del mondo, che, anzi, sarà lui

stesso a darne a provocare, liberandosi dalla sua prigione.

Se in questa sede lo chiamiamo «prometeo», trasformando un

nome proprio in comune, è perché l'esito più noto di questo personaggio è

attestato nel mito ellenico, ed è quel Promētheús

che creò gli uomini, ingannò gli dèi, rubò il fuoco e fu incatenato da

Zeús tra le aspre cime del Caucaso. La figura del

titano classico, in realtà, ha caratteristiche proprie, che ne fanno

un'elaborazione originale del pensiero greco; non può assolutamente essere preso

come modello generale di una classe di personaggi. L'uso sostantivato del suo

nome ha qui il valore di un ruolo generico.

È difficile, se non impossibile, pretendere di ricostruire un

ipotetico «mito originario». Possiamo soltanto analizzarne gli esiti, nei modi

in cui ci sono pervenuti, sottolineandone le affinità e e differenze. Cominciamo il nostro viaggio da quello che compare

essere il centro di questa sinfonia mitologica. Il Caucaso.

|

CAUCASO, IL LUOGO DEL SUPPLIZIO

|

|

Popoli e lingue del Caucaso |

Il Caucaso è uno straordinario museo

etnologico. Nel corso dei millenni, i suoi massicci montuosi, corrugati tra il Mar Nero e il Mar Caspio,

hanno trattenuto molti piccoli popoli nelle vallate tra le

montagne, conservandone i linguaggi, i costumi e le tradizioni. La

ricchezza e la complessità linguistica della regione era nota fin

dall'antichità. Strábōn ricorda che nella città di Dioskouriás (georgiano

Soxumi, abxaso Ak̄ǝa), sulla costa caucasica del Ponto Eusino, si radunavano settanta tribù

diverse per svolgere le loro attività commerciali, e ciascuna aveva la propria

lingua, «e questo perché, trattandosi di stirpi selvagge e arroganti, vivono

sparse e senza mescolarsi» (Geōgraphiká

[XI: 2, 16]). Plinius assicura che a Dioskouriás i Romani negoziavano con l'ausilio di centotrenta interpreti

(Naturalis historia [VI: 12]). Anche i

geografi arabi rimasero impressionati dalla varietà di etnie che s'incontravano

nel Caucaso, tanto che la regione veniva definita come Ǧabal al-alsun, la

«montagna delle lingue». Secondo lo storico Abū al-Ḥasan ʿAlī al-Masʿūdī, i

monti del Caucaso erano abitati da così tante genti che solo Allāh avrebbe

potuto contarle (Murūǧ aḏ-ḏahab wa maʿādin al-ǧawahir

[443]).

Se l'alta densità linguistica è segnale di antichità,

la maggior parte dei

popoli del Caucaso devono essere presenti in situ da un'epoca incredibilmente

remota. E se ci limitiamo allo strato autoctono, troviamo ben tre

famiglie linguistiche serrate le une a ridosso delle altre.

-

A sud, la famiglia caucasico-meridionale, o cartvelica,

dominata dal georgiano, oggi lingua ufficiale della repubblica di Georgia. Veicolo, fin dall'alto Medioevo, di una splendida e

ricca letteratura, è l'unica delle lingue caucasiche a vantare una tradizione

colta. A questo gruppo appartengono lingue minori come il mingrelio e lo svanete, parlati nella Georgia nord-occidentale, e il lazo, che è

localizzato invece sulla costa sud-occidentale, presso il confine della Turchia.

-

A nord della Georgia, troviamo la famiglia

caucasico-nordoccidentale. È dominata dall'abxasico, lingua del controverso

stato di Abxazia, sito lungo la costa del Mar Nero.

Il gruppo circasso (a sua volta distinto in adighe e cabardino) è

invece sparso in diverse isole linguistiche oltre il confine russo. L'ubyx si è

estinto nel 1992, con la morte del suo ultimo parlante, Tevfik Esenç.

-

A nord e ad est della Georgia, in territorio russo, è invece

stanziata la ricca famiglia caucasico-nordorientale. Esso è diviso a sua

volta in due sottogruppi principali: quello delle lingue veynax, dominato dall'ingušo-čečeno,

e quello daghestano, a sua volta

suddiviso in dozzine di lingue e dialetti sparpagliati lungo la linea del Mar Caspio, fino al confine dell'Azǝrbaycan.

Le relazioni tra le tre famiglie linguistiche caucasiche non sono chiare.

Esse vengono raggruppate insieme per comodità, ma i

glottologi non hanno riscontrato affinità tali che

si possa raggrupparle in macro-famiglie. Consenso vi è soltanto sulle lingue

caucasico-meridionali o cartveliche, che formano un gruppo piuttosto compatto.

Più complessa la questione sulle altre due famiglie, la nordoccidentale e la

nordorientale, che molti linguisti ritengono correlate. Alcuni sostengono che le

lingue veynax siano a loro volta un gruppo indipendente e intermedio tra gli

ultimi due gruppi.

Nella regione sono però presenti anche alcuni popoli indoeuropei. Nel

vasto acrocoro sotto le Alpi Pontiche, quasi a chiudere il Caucaso sul lato

meridionale, sono

stanziati gli Armeni, con

la loro antichissima e ricca cultura nazionale. Gli Osseti, di lingua indoiranica,

si sono insinuati in una piccola regione oggi tagliata in due dal confine

tra la Georgia e la Russia. Gruppi di Curdi, sparsi tra

Armenia, Turchia e Īrān, completano il quadro indoeuropeo.

Vi sono infine

diversi popoli altaici, giunti nel Caucaso per buoni ultimi, di cui il

più importante è quello degli Azeri, la cui lingua è oggi ufficiale nell'Azǝrbaycan.

Altre lingue altaiche attualmente rappresentate nella regione sono il turkmeno,

il karakalpaco, il noğai, il karačai, il balkario e il calmucco.

Queste note non sono inutili: chiariscono l'antichità e la

complessità etnica di questa regione. È qui che il mito del prometeo incatenato è ben conosciuta, in molte varianti, su entrambi i versanti

del massiccio caucasico. Il suo nome è

Amirani presso Georgiani e Svaneti,

Abrysk’yl presso gli Abxasi,

Teʒau

presso i Circassi Adighi, Nesren presso i

Circassi Cabardini,

sebbene esistano anche altre lezioni.

Tutti questi racconti, confinati per anni nell'ambito degli accademici russi, sono rimasti a lungo pressoché

sconosciuti in Europa occidentale. Tra i primi a farne accenno, il danese Axel

Olrik (1864-1917), ai primi del Novecento; ma è stato solo grazie agli studi

pionieristici di Georges Dumézil (1898-1986) che la cultura mitologica del

Caucaso ha cominciato ad avere i suoi primi riscontri in occidente. A spalancare il

mondo caucasico agli studiosi europei è stato però il

franco-georgiano Georges Charachidzé (Giorgi Šarašiʒe, 1930-2010), allievo

di Dumézil, il quale ha analizzato

minuziosamente il «ciclo amiranico», comparandolo con il mito greco. È soprattutto

ai suoi lavori che faremo riferimento in alcuni dei capitoli che seguono.

Ma prima di entrare in dettaglio, analizziamo singolarmente i

vari esiti caucasici, e facciamo la conoscenza con Amirani,

Abrysk’yl e

tutti gli altri... |

|

LA VERSIONE GEORGIANA. AMIRANI

I Georgiani (georgiano arṫvelebi, russo Gruziny,

persiano Gurǧī) sono ritenuti gli eredi degli antichi regni di Colchide

e Iberia.

La Colchide (greco Kolchís, georgiano Kʻolxeṫi),

affacciata sulla costa occidentale del Mar Nero, era conosciuta ai Greci, in

epoca arcaica, come il limite orientale del mondo conosciuto. Era la

meta degli Argonaûtai, nella loro

leggendaria spedizione alla ricerca del vello d'oro. Ma passando dal mito alla

storia, la lavorazione del ferro, sviluppata nel Caucaso tra l'XI e l'VIII secolo a.C.,

produceva una fitta rete di traffici con il Mar Egeo. Già intorno al VII secolo

a.C. i mercanti Milesi avevano stabilito i primi emporia commerciali

sulla costa del Mar Nero, poi divenuti vere e proprie colonie. In quanto al regno di Iberia (greco

Ibería, Georgiano arṫli), sorse successivamente

nell'entroterra, a est della Colchide. Le fonti antiche – greche, romane, armene

– riportano un gran numero di etnonimi, svelando una situazione composita

di popolazioni di lingua proto-cartvelica alla base di queste prime

organizzazioni statali della Georgia.

Situate al crocevia tra oriente e occidente, tra la

pervadente cultura della Persia e gli influssi che arrivano dalla Grecia, le

piccole nazioni caucasiche barcollano tra brevi periodi di indipendenza e fasi in cui

sono tributarie dei grandi imperi: satrapie persiane,

province romane, poi bizantine. L'Iberia diviene una delle prime nazioni a convertirsi al

Cristianesimo, nel 317, anno in cui re Mirian III (♔ 306-337) lo proclama

religione di stato, seppur trovando una tenace resistenza nel Mazdeismo,

che nel clima cartvelico si era contaminato con il pántheon

locale. Riguardo al substrato pagano, è lo stesso Mirian a dichiarare, al

momento della sua conversione: «Agli orrendi idoli i genitori immolavano i

loro figli e le genti innocenti di questa nostra contrada. Alcuni dei nostri

padri falciarono i propri bambini come fieno, nell'intento di compiacere gli

idoli, specialmente su questi monti, le cui pietre sono ancora intrise del

loro sangue».

|

|

Kʻopʻala combatte i devebi |

|

Levan Kʻikʻališvili |

Dio supremo degli antichi Cartveli,

Morige Ḡmerṫi era l'ordinatore del mondo. Confusosi in seguito

con il Dio cristiano, era rappresentato nella funzione di sorvegliare e

mantenere l'ordine da lui istituito. Tendeva a manifestare il suo volere attraverso

Kʻviria, un amministratore che ne rappresentava

il potere

in terra e ne amministrava la giustizia.

Kʻviria era scortato dalla muta degli

Iessaul, lupi celesti in grado di portare malattie

e devastazioni; quando i loro ululati si udivano ai confini del cielo, le

persone si mettevano al riparo e pregavano con fervore.

Al livello inferiore, l'antica religione cartvelica contava

centinaia divinità locali e specializzate, definite in georgiano saḡmṫo «divinità», ǯuar

«croce», o xatʻi «segno»; quest'ultimo termine poteva

indifferentemente applicarsi al dio quanto alla sua manifestazione materiale e

concreta (simbolo,

oggetto, santuario).

Tra i principali xatʻebi, si annoverano

Givargi (svanete Ǯgǝræg), una sorta di

san Giorgio custode degli

spazi selvaggi, protettore dei pastori, dei viandanti e dei montanari; il genio folgoratore Kʻopʻala, signore della tempesta e

distruttore dei devebi (dèmoni); Pʻiruša, il dio-fabbro; la

dea solare Ṫamar, con il suo

fratello-sposo, il dio guerriero Lašari. Le divinità

della caccia comprendevano un piccolo pántheon, soprattutto presso gli

Svaneti, e tra queste spiccavano Beršišvliš, il

«signore della montagna nuda», che risiedeva sulle cime spoglie e rocciose del Gran Caucaso,

dove era responsabile di tutte le fiere selvagge; Čekiš Angelwez, l'«angelo della foresta», patrono di

tutti i carnivori, volpi, sciacalli, orsi, e della rara pantera caucasica, quasi

estinta ai nostri giorni; e infine la bionda dea Dali

(svanete Dæl), signora

della selvaggina cornuta, di cui parleremo poi.

(Charachidzé 1989²)

Nonostante gli sforzi dei sovrani e dei religiosi, il

Cristianesimo stentò a diffondersi nel popolo georgiano; a lungo diviso tra gli

imperi bizantino e persiano, il piccolo paese poté risorgere solo nel IX secolo, quando i piccoli principati di cui si componeva vennero uniti

sotto la dinastia dei Bagrationi. Il regno di Georgia durò dal 978 al 1466 e,

al suo apogeo, comprendeva territori dell'Armenia, dell'Azǝrbaycan

e della Ciscaucasia. Il periodo compreso tra il regno di Daviṫ IV

Aḡmašenebeli (♔ 1089-1125) e quello della regina Ṫamar (♔ 1160-1213),

è

l'epoca d'oro della letteratura cartvelica, dominata dalla figura di Šoṫa

Rusṫaveli (1172-1216), autore del Veṗxis Tʻqʻaosani,

«L'uomo dalla pelle di pantera», il raffinato poema nazionale georgiano. Alla stessa epoca

risale anche l'Amiran-Dareǯaniani,

un romanzo di Mose Xoneli (XII sec.) incentrato sul mitico eroe Amirani.

L'opera è però una rielaborazione letteraria di stampo cavalleresco e non è di

alcuna utilità per il mitologo.

Il regno di Ṫamar fu seguito da un lungo periodo di declino.

La Georgia si ritrovò frammentata in una moltitudine di regni e

principati cristiani, contesi tra gli imperi Ottomano e Persiano, e in uno stato di guerra pressoché ininterrotto.

Uno stato di cose che perdurò fino ai primi

del XIX secolo, quando un nuovo impero, quello Russo, annetté la Georgia e, nel giro di pochi

decenni, il resto

del Caucaso. Nemmeno un secolo dopo, nelle sanguinose guerre civili che seguirono la Rivoluzione Russa,

la Georgia poté accarezzare una breve stagione di libertà, dal 1918 al 1921. Occupata

subito dopo dall'Armata Rossa, la Georgia fu annessa

all'U. Solo nel 1991, ha potuto riconquistare la propria

indipendenza.

È quasi sorprendente che, in tutte queste vicissitudini, il

popolo georgiano sia rimasto fedele alle proprie tradizioni, conservando un

ricco patrimonio di

fiabe, leggende, proverbi, canti, nenie funebri, danze, e persino rappresentazioni

mascherate (berikʻaoba in carnevale, qʻeenoba in quaresima)

assai vicine al nostro teatro dell'arte. La leggenda di Amirani ci è nota

attraverso circa duecento versioni raccolte dai folkloristi tra la fine del XIX e

la metà del XX secolo. E ancora intorno agli anni Ottanta, Charachidzé

scriveva che l'attività creatrice dei cantastorie georgiani era ancora viva e

produttiva, e non escludeva che in futuro potessero venire ancora raccolte nuove versioni del

mito

(Charachidzé 1986¹). Gli anni successivi hanno visto la

disintegrazione dell'U e l'inizio di una serie di sanguinosi conflitti nella

regione, e ignoriamo quale possa essere stato l'esito di questi studi.

Le versioni del ciclo amiranico sono diverse tra loro, a volte in maniera decisiva,

ma è la naturale conseguenza di una trasmissione orale, affidata tanto alla

memoria quanto all'improvvisazione dei cantastorie. Sebbene alcune varianti

divergano in maniera interessante (e alcune di esse saranno prese in

considerazione nel nostro studio), la maggior parte delle versioni percorre un

canovaccio di massima da cui, vagliando accuratamente le varie parti, si può

ipotizzare, più che una forma «canonica» del ciclo, una sorta di minimo comune multiplo. In questo nostro excursus, attingiamo soprattutto al

materiale fornito da Charachidzé, il quale aveva utilizzato come «mito di riferimento» una versione raccolta tra i montanari georgiani del

Q‘azbegi,

pubblicata nel 1896 (L1), e una versione svanete

(L2), pubblicata nel 1893. La numerazione

delle varianti è quella fornita dallo stesso autore

(Charachidzé 1986¹).

|

|

Nascita di Amirani |

|

B. Kutatelaʒe. (Aa.Vv. 1975) |

L'incipit è degno di una leggenda gallese. Un

cacciatore, Dareǯani, dopo aver a lungo

inseguito un animale tra le balze di una montagna, viene attirato nella dimora

della bionda e pallida Dali, dea della selvaggina

cornuta, a cui appartengono le specie più ricercate dai cacciatori:

cervi, caprioli, mufloni, camosci e i maestosi stambecchi caucasici

(Tuite 2000). Essi si amano e passano insieme la notte. Il giorno

successivo, la dea insiste che l'uomo torni a casa, prima che la moglie cominci

a insospettirsi della sua assenza e scopra il loro nascondiglio. Ma la passione

induce il cacciatore a fermarsi ancora una notte, e la notte successiva. A

questo punto, la moglie di Dareǯani, dopo

aver seguito le tracce del marito sulla neve, penetra nella dimora di

Dali e trova gli amanti addormentati. Senza

svegliarli, si impadronisce delle forbici d'oro della dea e le taglia le trecce,

anch'esse d'oro. Se ne torna a casa, senza svegliarli. Il mattino successivo, al

risveglio, Dali si accorge dell'accaduto e,

dichiarando che la vita per lei non ha più valore, rivela all'amante di essere

incinta.

È il classico mitema degli amori melusiniani, secondo la

felice definizione di Laurence Harf-Lancner: una volta infranto l'interdetto,

Dali deve svanire per sempre dal mondo e dalla vita

del suo amante (Harf-Lancner 1984). Ma prima chiede

a Dareǯani a

squarciarle il ventre ed egli ne estrae un bambino prematuro, la cui gestazione

sarà portata a termine successivamente nel ventre di un torello e di una

giumenta. Esposto infine presso una sorgente, il bimbo viene «battezzato» da un

vecchio viandante, il quale non è altri che il dio supremo Morige Ḡmerṫi.

L'eccezionale padrino gli conferisce, oltre al nome,

Amirani, anche delle capacità sovrumane. Poi un contadino, Iaman, raccoglie il bimbo e lo alleva

con i suoi due figli Badri e

Usip‘.

(Charachidzé 1984).

Divenuti adolescenti, Amirani, Badri e

Usip‘ lasciano l'abitazione paterna e compiono l'«uscita in piano» [velad gasvla], avventurandosi in regioni lontane

e selvagge per il loro apprendistato eroico. Dapprima i tre giovani vivono come briganti

assaltando tutti i viandanti che incontrano, senza

distinzione e soprattutto senza ragione, secondo una pratica di iniziazione guerresca

che troviamo diffusa

in particolare presso gli indoeuropei

(cfr. Tacitus, Germania [31]). In seguito i

tre cominciano ad aggredire i devebi (cfr. iranico daēvā), i dèmoni

che vivono nei luoghi più aspri e isolati, che sconfiggono senza alcuno sforzo.

| |

Noi tre ci scontrammo con trecento

devebi a Čabalxeti,

noi ci incontrammo sotto una tenda a Balxeti e li annientammo tutti quanti.

noi resistemmo nella battaglia, riparati sotto i nostri scudi.

Ah! Eran là i devebi? Noi li stendemmo sotto le

nostre spade. |

|

L1 |

In questo modo i tre fratelli crescono e diventano forti; in quanto ad

Amirani, «egli diviene talmente possente che la

terra faceva fatica a portarlo» (L1). A questo punto il terzetto è pronto per compiti

ancora più grandi.

Dopo una partita di caccia, i tre scoprono una torre di cristallo, dove giace

un morto, che è lo zio (o il nipote) di Usip‘. I

giovani eroi decidono di vendicarlo e si mettono alla ricerca del suo

uccisore, il dev tricefalo Baq‘baq‘. Quest'ultimo

viene affrontato in duello da Amirani, che prima

gli strappa una spalla, poi gli taglia le tre teste. Da queste escono tre vermi,

che subito si trasformano in altrettanti vešapʻebi. Questo termine

(sing. vešapʻi), che oggi in

georgiano indica la balena, deriva da un armeno višap, parola che

indicava in origine una sorta di enorme serpente, legato all'acqua (cfr. avestico višāpa

«velenoso», sanscrito viṣa «veleno»). Sono dunque tre dragoni

serpentiformi, quelli che

Amirani si trova di fronte: uno bianco, uno rosso e uno nero. L'eroe divide tra i fratelli il compito di

uccidere i tre mostri, ma Badri e

Usip‘, presi dal terrore, se la danno a gambe. Per la

prima volta nella sua vita, Amirani riconosce che

il suo coraggio e la sua forza soprannaturali lo isolano dal resto dell'umanità

ed ha improvvisa consapevolezza della propria solitudine. Dopo aver pregato invano i fratelli,

Amirani si rivolge alle sue armi: «O mia spada, o

mia corazza, voi almeno, soccorretemi!» Uccide il vešapʻi bianco e poi quello rosso,

ma il vešapʻi nero lo ingoia e si rifugia nel mondo ipoctonio.

Nella cosmologia georgiana, l'universo è un trimundio costituito da tre livelli

cosmici, chiamati sk‘neli. Essi sono:

- Lo ze-sk‘neli, «livello di sopra», cioè il mondo celeste, patria delle

divinità;

- Il gare-sk‘neli, «livello esterno», cioè il mondo terrestre, patria

degli esseri umani;

- Il ve-sk‘neli, «livello di sotto», cioè il mondo sotterraneo e

ipoctonio, patria dei dèmoni e dei mostri.

È appunto nel ve-sk‘neli che si rifugia il vešapʻi. Questi è il

serpente che ingoia il sole ogni notte e nel corso delle eclissi, e che tenta di

divorarlo per sempre al solstizio di inverno. Con il suo pugnale,

Amirani gli squarcia il ventre e riesce a uscire

fuori.

Il vešapʻi gli chiede di riparare alla ferita, fabbricandogli un fianco di

metallo. L'eroe gliene applica però uno di legno, che il sole può bruciare per

liberarsi. Se così non avesse fatto, il mondo sarebbe perito.

Per venire fuori dal mondo sotterraneo,

Amirani sale a cavalcioni sul dorso di una

gigantesca aquila. Ma l'ascesa si rivela lunga e faticosa anche per il poderoso rapace, e

Amirani, ogni volta che l'aquila perde le forze e

minaccia di precipitare, le infila nel becco un pezzo di carne che ha tagliato

via dalla propria coscia. In questo modo, l'uccello completa l'ascesa tra i mondi,

ed Amirani può tornare sulla terra. Ma a causa della sua

permanenza nel ventre del vešapʻi, è privo di barba e di

capelli, e i suoi parenti si prendono gioco di lui equiparandolo a un neonato.

Si troviamo di fronte a un motivo iniziatico: l'eroe, ingoiato dal

mostro, è andato incontro a una morte e a una rinascita simbolici. Ora

Amirani è stato rigenerato ed è ancora più forte e

più potente di prima. In breve tempo, egli riacquista la sua chioma e suoi

mustacchi, entrambi motivi di orgoglio presso i guerrieri caucasici.

|

|

Amirani rapisce Q‘amar

(✍

2010?) |

|

Unita Nightroud, illustrazione |

A questo punto, seguendo un consiglio ricevuto da Baq‘baq‘,

Amirani va a cercarsi una fidanzata nel paese dei dèmoni-fabbri

aǯebi. La

terra di aǯeti si trova al di là dei mari, ed

Amirani riesce ad arrivarvi in groppa a un cavallo

miracoloso, Ṫeṫroni, che compie un

balzo vertiginoso attraverso il cielo. Arrivato a destinazione,

Amirani rapisce Q‘amar,

figlia del re aǯe, e torna indietro nello stesso modo, inseguito da

tutta l'armata demoniaca.

Badri e Usip‘

intervengono in suo aiuto, ma vengono uccisi. Amirani

riesce a sbaragliare le coorti aǯebi, ma si ritrova a

combattere contro il loro re: un colosso mostruoso, coperto da macine di mulino

in luogo di elmo e di corazza. Amirani riesce a sconfiggerlo

grazie ai consigli di Q‘amar, che gli insegna nuove

tattiche di combattimento prima ignorate. Vincitore, ma disperato per la morte

dei suoi fratelli, Amirani si uccide, ma viene tosto

resuscitato dalla demoniaca fanciulla.

Dopo aver abbandonato fratelli e fidanzata, ormai del tutto solo,

Amirani riprende il suo vagabondare. Nulla gli resiste:

qualsiasi impresa è divenuta per lui pura routine. Un giorno si imbatte su un carro

trainato a gran fatica da dodici paia di bufali. Su questo, giace morto un

gigante, Ambri Arabi. La sua gamba penzola giù dal

carro e scava un solco nel terreno. La madre del gigante chiede ad

Amirani di rimettere la gamba di

Ambri sul carro. L'eroe ci prova, ma non è

in grado di smuoverla, né di sollevarla. Quest'inaspettata défaillance, e

contro una «cosa» inerte, priva di vita, getta Amirani

nel più cupo sconforto. Prega allora il suo padrino, il dio supremo

Morige Ḡmerṫi, il quale gli accorda una forza

supplementare, quanto gli basta per portare a termine l'impresa, ma lo

avverte: «Io so bene che non farai buon uso di questa forza: la userai per fini

malvagi e sarai ancora umiliato».

Amirani riprende il suo cammino. È ormai

arrivato al culmine della sua potenza e, di conseguenza, la sua solitudine si è

fatta assoluta, totale. Rotti gli ultimi legami che univano l'eroe agli esseri di questo

mondo, egli è senza più parenti, amici, fidanzata, e il mondo è ridotto

a una landa desolata. Sulla terra non restano che «tre dèmoni, tre cinghiali,

tre querce» (L2), ultimi avanzi di vita in mezzo

al deserto provocato dal campione troppo vigoroso. La solitudine è ancor più

accentuata dalla natura bellicosa dell'eroe e dalla purezza della sua unica

passione, quella di combattere. Ma Amirani ha ormai

sterminato tutti gli avversari degni di lui e si ritrova di fronte a un punto

culminante nella carriera degli eroi caucasici, una «nevrosi del destino»

(secondo la bella espressione di Charachidzé) espressa dalla domanda:

esiste qualcuno più forte di me?

È un motivo presente soprattutto nell'epopea ossetica dei nartæ, e

che Georges Dumézil ha più volte sottolineato nei suoi lavori

(Dumézil 1930 | Dumézil 1965). È il momento in cui l'eroe,

giunto al culmine della sua potenza,

parte alla ricerca dell'avversario definitivo, necessario, introvabile. La

situazione di Amirani è però ancor più drammatica:

il gare-sk‘neli, o «livello esterno», non gli offre più alcuno con cui

misurarsi, e d'altra parte egli ha sconfitto devebi e aǯebi,

esseri legati al ve-sk‘neli, o «livello di sotto». Non gli resta che

rivolgere lo sguardo verso l'alto, allo ze-sk‘neli, o «livello di sopra».

Arriva così, nel modo più naturale, l'idea di sfidare il dio

supremo

Ḡmerṫi.

|

Non c'era nessuno che potesse farcela con lui. Amirani si inorgoglì

e si esaltò. Alla fine disse: «È stato il mio padrino a darmi la forza: che io

lotti con lui, che io provi la mia gagliardia!» |

|

L1 |

Ḡmerṫi rifiuta

la lotta, ma gli impone una sfida: svellere il bastone che egli pianterà al

suolo. Amirani accetta. Il dio pianta il bastone al

suolo, ma l'eroe riesce a strapparlo per ben due volte. La terza volta, però, il bastone

mette radici così profonde che avvolgono la terra intera, e Amirani non

riesce nemmeno a smuoverlo. È allora che Ḡmerṫi, per punirlo della sua tracotanza,

incatena Amirani al bastone, ormai divenuto un

palo inamovibile.

(L1)

Il motivo del bastone è attestato in

diverse versioni della vicenda (L1 | L9),

ma esistono altre varianti. Ad esempio, al posto del bastone compare assai

spesso un robusto palo di

ferro, conficcato profondamente al suolo (L2 | L16 |

L19 | L20). In alcuni casi,

Amirani viene sfidato a sollevare una pietra, ma

non riesce neppure a smuoverla e rimane con le mani attaccate alla roccia

(L21). In questa versione, Cristo (georgiano

rist‘e),

prende il posto di Ḡmerṫi:

|

Amirani interpellò

rist‘e con boria:

«Allora, sembra che sia tu che voglia di misurarti con me?»

Prendendo una pietra grande quasi come una montagna, egli lanciò a più di

quaranta verste. rist‘e prese la

stessa pietra e, ordinandole di sorvolare nove montagne, la lanciò con una tale

forza che essa non solo sorvolò nove montagne, ma anche sprofondò quasi

completamente nella terra.

rist‘e disse ad

Amirani: «Se sei davvero un così gran campione, strappa un po' questa

pietra dalla terra!»

Amirani corse dove era la pietra, ce la mise tutta

per spostarla, ma non riuscì nemmeno a scuoterla e, quel che è peggio, non poté

staccarsi da essa. Allora rist‘e ordinò

che egli fosse incatenato proprio a quella pietra. |

|

L21 |

Ḡmerṫi non si offre mai a uno scontro diretto con Amirani,

né provvede mai fisicamente all'incatenamento

dell'eroe. Su questo punto, i testi si limitano

a dire che «Ḡmerṫi incatenò Amirani»,

assumendo che la volontà divina sia sufficiente per assicurare

le catene intorno al corpo dell'eroe. Alcune varianti specificano che

Ḡmerṫi incaricò i aǯebi

di

catturare Amirani; essi circondano l'eroe nel sonno e lo incatenano al palo.

|

|

Amirani e

Q‘urša (✍

2010?) |

|

Unita Nightroud, illustrazione. |

Il castigo, però, non è ancora terminato. Ḡmerṫi scuote le montagne e fa

precipitare su Amirani

la cima di una montagna, che è il Q‘azbegi/Kazbegi nelle versioni orientali

della leggenda, o dello Ialbuzi/Ėl'brus,

in quelle

occidentali. L'eroe si ritrova così ricoperto da una cupola di roccia, che lo isola

completamente dal mondo, condannandolo a una tenebra assoluta. Come compagno di prigione, ha

il cane alato

Q‘urša, figlio di un'aquila. Il cane lecca giorno e notte una maglia

della catena, assottigliandola sempre di più. Ma, vuole la tradizione, all'alba

del giovedì santo, nel momento in cui la catena sta per cedere all'usura e

Amirani è sul punto di essere liberato, i fabbri di

tutta l'umanità entrano nella fucina e, nel più assoluto silenzio, percuotono a

tre riprese l'incudine e plasmano un piccolo oggetto simbolico. Immediatamente,

le catene di

Amirani riprendono la loro

saldezza, l'eroe rimane prigioniero all'interno della montagna e il cane alato ricomincia il suo lavoro,

fino all'anno successivo.

Secondo altre versioni, la prigione di

Amirani si squarcia a intervalli regolari, ogni

certo numero di anni, permettendo all'eroe incatenato di

affacciarsi sulla terra. Leggende, diffuse tra i montanari della Georgia e della Svanezia, raccontano di un pastore,

un fabbro, un cacciatore che, dopo essersi perduto

tra le asperrime cime del Gran Caucaso, si trova di fronte la spaventosa visione

dell'eroe, legato al suo

palo, lo sguardo furente, la barba e i capelli incolti. Il nuovo venuto cerca di liberare Amirani,

ma senza riuscirci. La spada dell'eroe si trova abbandonata a pochi passi e,

se Amirani riuscisse a brandirla, potrebbe

spezzare le catene, ma l'uomo non riesce neppure a sollevarla. In alcune

versioni della leggenda, Amirani chiede all'uomo

di andare a casa per portargli la catena del focolare, o quella dell'aratro, in

modo da trascinare la spada, ma il disgraziato non riesce mai nella sua impresa.

Spesso è la moglie a bloccarlo con domande inopportune, impedendogli di

portare aiuto all'eroe incatenato. Intanto, la montagna si richiude ed

Amirani torna a sprofondare nelle tenebre della sua

eterna prigionia. Allora si scuote, furibondo, causando spaventosi terremoti.

(Charachidzé 1986¹)

|

|

LA VERSIONE ABXASICA. ABRYSK’YL Gli Abxasi (endonimo Aṗsuac°a, georgiano Aṗxazebi,

russo Abchazy) sono un

gruppo etnico stanziato a nord-ovest della Georgia, lungo la costa del

Mar Nero. Presenti sul posto da tempo immemorabile – le fonti classiche li

conoscono come Abazgoi –, gli Abxasi parlano una lingua classificata,

insieme con il circasso e l'estinto ubyx, al gruppo caucasico nordoccidentale.

Inizialmente compresa nella sfera d'influenza dell'impero bizantino, subito dopo

il 1000 l'Abxasia,

o Aṗsny, entrò nell'orbita del

regno georgiano. Quando la sponda orientale del Mar Nero

passò sotto gli Ottomani, tra il XVI e il XVII secolo, l'Abxasia divenne una

provincia dell'impero e divenne oggetto di un profondo processo di islamizzazione.

È solo nel XIX secolo, a cavallo dell'annessione del Caucaso all'Impero

Russo, che la piccola Abxasia cominciò a cercare una

propria voce. Cosa non facile, stretta com'era tra due vicini tanto ingombranti

come la Georgia e la Russia. Furono proposti degli alfabeti nazionali, sviluppati

dal latino o dal cirillico, sebbene l'inventario consonantico dell'abxasico,

tra i più estesi del mondo, mettesse a dura prova i tentativi di

trascrizione grafica. Ai giorni nostri, conclusa la parentesi sovietica, il piccolo paese non ha ancora uno status ben

definito: un lungo stato di guerra con la Georgia, caratterizzato da episodi di

inaudita ferocia, si trascina almeno dal 1989.

Ma a noi non interessa la politica, bensì la mitologia. Convertiti al

Cristianesimo in epoca bizantina, all'Islām sotto gli Ottomani,

gli Abxasi hanno visto la loro religione tradizionale spegnersi assai rapidamente, lasciando

poche credenze frammentarie, insufficienti per ricostruirne il sistema

originario. Il dio supremo degli Abxasi era invocato col nome di Anc°a.

Per quanto sia questo il modo con cui gli Abxasi chiamano ancora oggi il Dio delle

religioni monoteiste, la curiosa etimologia del nome ne tradisce l'origine pagana.

Infatti Anc°a [ɑnʦʷʰɑ] significa

letteralmente «i là» (con a-, articolo definito; -n-, avverbio «là», -c°a,

suffisso del plurale). Questo bizzarro nome collettivo sembra intendere, secondo Charachidzé, «l'insieme delle parti divine concepite presenti dovunque

nell'universo, ma riunite in un Tutto unico»; traccia puramente verbale di una

teologia che non doveva avere nulla da invidiare, in fatto di complessità, ad

altre assai più illustri (e si pensi pure al trattamento plurale del biblico

lōhîm). Altre divinità abxase erano Š’as°,

signore della fucina, anch'egli declinato al plurale, e

Až°aiṗšaa, dio della caccia e degli animali

selvatici.

(Charachidzé 1989¹)

|

|

Trittico delle leggende caucasiche |

|

Levars Butba (1960-) |

Scomparsa la mitologia originaria, i suoi frammenti vennero conservati nel folklore. Se, dal Medioevo, la letteratura colta aveva

scelto il georgiano come mezzo di espressione, il popolo abxasico conservò

nella lingua materna un ricco e interessante patrimonio di fiabe e

racconti, tra cui spicca una versione locale del

mito del campione incatenato. Difficile definire il suo grado di originalità

rispetto alla versione georgiana: le affinità sono strette, le differenze

interessanti. Il racconto che qui riassumiamo è stato pubblicato in

russo nel 1892, ma solo da poco si è reso disponibile il testo abxasico

(Charachidzé 1986¹ | Džapua 2003). L'eroe

è chiamato Abrysk’yl.

La sua nascita, come quella di Amirani, è

miracolosa. Una vergine, «fecondata da una forza celeste», lo mette al mondo, e

il bimbo cresce con velocità prodigiosa. A dieci anni,

Abrysk’yl è già in grado di tenere testa ai più valenti campioni.

Divenuto uomo, è un eroe audace e generoso, di grande forza e coraggio

ineguagliabile. Il paese di Aṗsny vede d'un tratto esaudite le sue più fervide

preghiere: Abrysk’yl depone il malvagio

sovrano che tiranneggia il popolo; uccide senza pietà i membri dei due clan di stregoni,

gli Aeš°ba e gli Aac°ba; elimina tutti gli uomini dai capelli rossi e gli

occhi azzurri, affinché non gettino il malocchio sulla popolazione; combatte gli

Adauc°a, sorta di orribili

orchi cannibali, finché non li ha sterminati fino all'ultimo.

Abrysk’yl si muove rapidamente attraverso il

paese, dovunque vi siano torti da raddrizzare, deboli e oppressi da difendere.

Il suo cavallo, Araš’, è dotato di ali ed è in

grado di volare; inoltre, possiede il dono della favella. Se

Abrysk’yl dorme, Araš’

veglia, e lo difende dagli agguati dei nemici e dei briganti. L'eroe possiede

due rifugi inattaccabili: uno in alto, sulla cima del monte Ercax°, l'altro in

basso, sulla costa del Mar Nero. Da quelle posizioni, egli può vedere i nemici

da qualsiasi parte provengano: dal mare, oppure dai monti.

Sotto la protezione di Abrysk’yl, la terra di

Aṗsny «fiorisce», «diviene più vasta e più grande». Tutti gli Aṗsuac°a godono

dell'amicizia e della protezione dell'eroe, e persino i suoi nemici cercano di

conciliarselo. È un'età benedetta, quella di Abrysk’yl:

la vacca dà latte tre volte al giorno, la capra quattro o addirittura cinque

volte, perché l'eroe ha sradicato le felci e tutte le piante nocive, e le

praterie sono ora coperte di una coltre d'erbetta grassa e fresca. La gloria di

Abrysk’yl si diffonde nel mondo, tanto che nessun

nemico osa più attaccare l'Aṗsny. È tale il rispetto di cui gode, che al suo

passaggio, tutti si inchinano dinanzi a lui.

Inevitabilmente l'eroe si inorgoglisce. Sulla terra non è rimasto

nessuno che possa contendere con lui ed Abrysk’yl pretende di essere alla pari con il supremo

Anc°a. L'eroe arriva al punto di rubare

al dio le proprie prerogative. Quando vuole che tuoni,

Abrysk’yl

riempie di sassi dei sacchi di pelle di vacca, li attacca ai fianchi di

Araš’

e corre sulla terra e per il cielo: i sassi, battendo gli uni contro gli altri,

provocano rumori simili a tuoni. Quando vuole che lampeggi, lancia in cielo

ciottoli di selce e li colpisce con la lama della spada: le scintille si levano

crepitando come fulmini.

Altrettanto inevitabilmente,

Anc°a si irrita contro l'eroe ribelle e ordina ai suoi spiriti

subalterni, gli aṗeambarc°a, di catturarlo e di gettarlo,

le mani e i piedi legati, nel mondo sotterraneo, e di torturarlo crudelmente, finché

non si sottometta al volere divino.

Ma non è facile catturare l'eroe. Ora è sulla cima del monte Ercax°, ora

nella sua dimora sul Mar Nero. Come vede avvicinarsi gli aṗeambarc°a,

balza in groppa ad Araš’ e il fedele

cavallo lo conduce in un balzo dal mare alle montagne, dalle montagne al

mare. Quando Araš’ è al pascolo,

Abrysk’yl utilizza allo stesso modo una lunghissima

pertica,

che lo porta in un lampo dall'uno all'altro suo rifugio. Estenuato dalla lunga

caccia, l'eroe dorme ogni volta per tre giorni e tre notti, per poi rimanere

sveglio e vigile altrettanto tempo. Gli aṗeambarc°a, afflitti perché

non riescono ad eseguire la volontà di Anc°a, si

rivolgono allora a una vecchia strega. Costei manda un picchio che, a colpi di

becco, assottiglia la pertica di Abrysk’yl; in cambio,

l'uccellino riceve in capo il suo bel berrettino rosso. A questo punto, gli

aṗeambarc°a si fanno avanti per catturare l'eroe. Questi afferra la pertica

e spicca il suo prodigioso balzo: ma l'asta si spezza, ed egli precipita in una

radura presso il villaggio di lou.

|

|

Abrysk’yl incatenato |

|

Autore sconosciuto |

In un'altra versione, la strega consiglia agli aṗeambarc°a di

stendere davanti a uno dei due rifugi di

Abrysk’yl delle pelli di bue spalmate di grasso.

Avendo seguito questo consiglio, gli inviati di Anc°a

si dividono in due gruppi: uno si apposta nella foresta vicino al luogo dove

si trovano le pelli di bue, il secondo si lancia all'inseguimento di

Abrysk’yl. Questi, lancia il cavallo al galoppo, ma

Araš’ scivola sulle pelli di bue e cade trascinando nella caduta il

cavaliere.

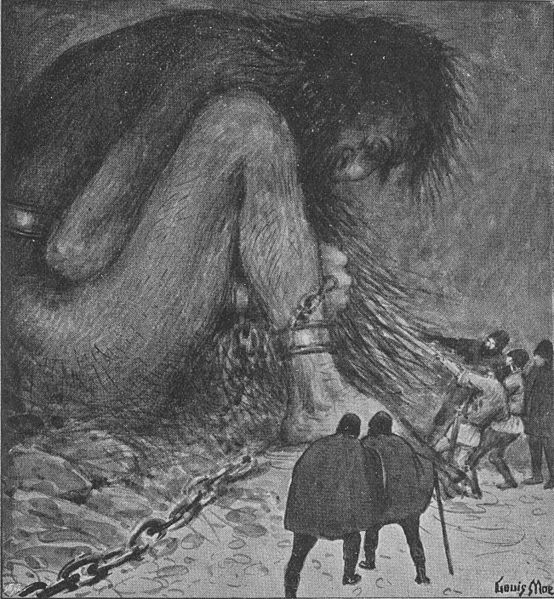

Gli aṗeambarc°a catturano Abrysk’yl e,

guidati dalla strega, lo trascinano nelle profondità di una caverna, scavata nel

fianco di una montagna. Il fedele Araš’ li insegue,

lanciando nitriti infuriati, e viene anch'egli catturato. Due pali di ferro

vengono conficcati al suolo: a uno viene legato Abrysk’yl,

all'altro Araš’.

Il tempo passa, ed Abrysk’yl rimane lì

incatenato. La sofferenza dell'eroe è indicibile: ha i capelli e la barba sempre

più lunghi. Scuote il pilastro, nel tentativo di scardinarlo, finché,

dopo un anno, questo sta ormai per uscire dal foro in cui è conficcato. È allora

che un uccellino blu [bolok̄ank̄ara] si posa sulla cima del palo.

Abrysk’yl lo colpisce con un martello, intenzionalmente posto alla sua

portata dagli aṗeambarc°a, e il pilastro torna a conficcarsi al suolo,

imprigionandolo ancora una volta.

Intanto gli Aṗsuac°a stanno cercando il loro eroe per tutto il paese. Un giorno,

qualcuno nota del letame di cavallo nella sorgente che sgorga dal fianco del

monte. Un gruppo di coraggiosi si dirige così verso la vicina caverna, con sette

muli e un gran numero di candele. Gli uomini scendono nelle buie

profondità della terra e, dopo un lungo percorso, le candele si spengono. A

questo punto, essi odono le grida dell'infelice.

“Uanaǯʼalbeit, sei ancora vivo?” si stupiscono gli uomini.

“Sono vivo, ma nessuno arriva a me!” è la risposta.

“Coraggio, siamo scesi alla tua ricerca. Ti libereremo e ti riporteremo in

Aṗsny”

“Ditemi prima come vanno le cose nel paese natale” chiede

Abrysk’yl. “Di nuovo crescono e si moltiplicano

gli Aeš°ba e gli Aac°ba? E le genti dai capelli rossi e dagli occhi azzurri?

E gli adauc°a sono ritornati? Ricrescono già la felce e le altre piante

nocive che ostacolavano lo sviluppo delle piante utili? Le vacche danno ancora

latte tre volte al giorno e le capre cinque? I nemici esterni molestano gli

Aṗsuac°a come accadeva prima della mia nascita?”

I soccorritori non posso nascondergli la desolante realtà, e cioè che, con la

sua scomparsa, tutto è tornato come prima della sua nascita.

Abrysk’yl geme: “Allora non parlatemi più della mia

amata patria. Non posso né sentirne parlare né soffrire ulteriormente”. Consiglia ai soccorritori di aggrapparsi alle code delle mule, che li

condurranno di nuovo fuori dalla caverna, e conclude: “Non è ancora il giorno della

mia liberazione”.

|

| LA VERSIONE CIRCASSA. TEƷAU

Tra i popoli caucasici nordoccidentali, spiccano i Circassi, le cui tribù, caratterizzate da una

continuità di dialetti, sono sparse in un certo numero di isole linguistiche nel

territorio della Russia caucasica. Essi si dividono, in grosse linee, in

Circassi occidentali o Adighi (circasso

Adǝgė, russo Adygency) e Circassi orientali o Cabardini (circasso Qʻėbėrtajxėr-Adǝgė, russo

Kabardincy).

L'antico pántheon circasso era piuttosto ricco.

Tė (Tėšxo)

era il dio supremo, colui che aveva fissato le leggi dell'universo. Un posto di

primaria importanza era attribuito a Λėpš, il dio

fabbro dai sette corni, che lavorava il metallo a mani nude, mentre

Šǝblė era il genio folgoratore, signore del

fulmine. Diverse dee erano preposte al controllo degli elementi naturali:

Xǝg°aśė dominava il mare,

Psǝχ°ėg°aśė i fiumi,

ancėg°aśė la pioggia. Vi erano infine diverse divinità specializzate

nell'amministrazione della fauna: Taḡėlėǯ

controllava la fertilità, Pśǝmėzǝta la caccia e la

selvaggina, Amǝš gli ovini,

Zekḣ°atė i cavalli, Axǝn i bovini.

Quest'ultimo era una specie di gigante, padrone di una mandria così vasta da

coprire l'intero giro dell'orizzonte. Il suo abituale mezzo di trasporto – che

abbiamo visto anche attribuito ad

Abrysk’yl – era una

pertica lunga più di duecento metri, che egli piantava sul fondo delle valli per

saltare da una montagna all'altra. Un giorno, racconta uno dei rari miti

circassi sopravvissuti, Axǝn decise di

andare a far visita al suocero e si mise in cammino con la sua pertica

smisurata. Il suocero, preoccupato dall'arrivo del suo spaventoso genero,

approfittò del fatto che Axǝn dormiva una settimana

su due, per segargli la pertica in vari punti. Così, quando

Axǝn fece per saltare da una vetta all'altra, l'asta si spezzò nel bel mezzo del balzo e lo sventurato gigante precipitò in

un fiume, scomparendo per sempre nelle sue correnti. Da allora, per commemorare

l'avvenimento e consentire ai circassi di scontare la loro colpa, ogni anno,

alla stessa data, si procede al sacrificio di una vacca. La vicenda del titano

incatenato è conosciuta in diverse versioni tra i vari gruppi circassi. Il suo

nome, presso gli Adighi è perlopiù Teʒau; presso

i Cabardini è Nesren. Le leggende che riportiamo di

seguito sono tratte da fonti secondarie. Rispetto ai racconti georgiani e

abxasici, il materiale circasso a nostra disposizione appare di qualità

inferiore, piuttosto eterogeneo e certamente non esaustivo: insufficiente per

trarre delle conclusioni generali. Lo riportiamo a puro scopo illustrativo.

Teʒau, secondo la leggenda riportata da Axel Olrik, si era conquistato la

fiducia del dio supremo, Tė, che lo aveva ammesso

al suo fianco – sembra – come consigliere. Ma poiché Teʒau

aveva abusato dei suoi privilegi e aveva tentato di detronizzare

Tė, quest'ultimo lo aveva ferocemente punito

incatenandolo per l'eternità. Teʒau si trova

ai piedi di un'alta montagna, legato solidamente alla roccia con sette catene.

Ha una spada posta poco sopra il suo capo, e

si protende nel tentativo di afferrarla. Nonostante sia alto quanto la roccia,

non vi riesce mai. Ma ad ogni suo movimento, le catene si assottigliano. Dicono

i Circassi: «Quando Teʒau recupererà la spada

– ciò avverrà in un giorno che non è prossimo – taglierà le catene, si libererà

e circolerà per il mondo per sottometterlo» (Olrik 1902).

| Il vecchio è generalmente in stato di torpore. Quando ne esce chiede ai suoi

custodi: «La terra produce ancora canne e montoni?» Rispondono i custodi: «Sulla terra spuntano sempre canne e nascono sempre montoni». A questo punto, [Teʒau]

diviene furibondo, perché sa che la sua torture continuerà finché la terra

produrrà canne e montoni. Disperato, vuol spezzare la roccia. I suoi movimenti

fanno tremare la terra, le sue catene producono lampi e tuoni, l'ansare del suo

respiro causa gli uragani, i suoi gemiti i boati sotterranei; dalle sue lacrime

scaturisce mugghiando ai piedi del monte Ėl'brus il fiume spumeggiante. |

| Leggenda di Teʒau |

I Circassi orientali, o Cabardini, conoscono una versione ancora differente del racconto. In

una di esse, il protagonista non ha nome, ma è descritto come un gigante monocolo:

|

Molti, molti anni fa, un gigante che aveva un solo occhio sulla

fronte, osò penetrare il mistero con il quale Tė

ha circondato le vette dell'Elbruz. Salì alla sella che s'incava tra le due

cime, presso le rocce dalle quali scaturisce una fonte cristallina. Ma

Tė non tollerò tanto ardire e con una lunga catena

legò alle rocce il profanatore dei misteri. Molti anni sono passati da allora; il

gigante è diventato vecchio. La lunga barba gli giunge alle ginocchia. Il corpo,

un tempo vigoroso, è divenuto cadente, il suo viso altero si è coperto di rughe.

Per aumentare la punizione, Tė gli ha inviato un

uccello da preda: ogni giorno un avvoltoio vola sul gigante e gli scava

spietatamente il cuore. Quando poi il martoriato si curva per bere, l'avvoltoio

lo precede e beve fino all'ultima goccia l'acqua che ha il meraviglioso potere

di rendere immortale chi la gusta. |

|

Ma verrà un giorno in cui Tė si adirerà coi

peccatori figli di Adamo. Allora libererà il monocolo e per gli uomini saranno

guai, perché egli si vendicherà su di loro di secoli di sofferenza. |

|

Leggenda del prometeo monocolo |

Sempre presso i Cabardini, l'eroe incatenato

ha nome Nesren, e viene considerato uno dei nartæ, i leggendari campioni

che i Circassi hanno assorbito dai loro vicini Osseti. Uno di questi racconti

sembra essere un sunto di tutti i motivi legati al mitema caucasico del campione

incatenato:

|

O nart Nesren! I tuoi piani sono stati malvagi e tu rechi

oltraggio a ciò che Tė dice e fa. O maledetto da Tė, che hanno portato sulla

montagna, che hanno inchiodato alla montagna, con un'aquila sopra. Il tuo cane è

al tuo fianco! Con grida e fracasso tu prendi lo slancio; il palo, al quale sei

incatenato, lo fai piegare. Un uccello vola verso di te, si posa sul palo, tu ti

incollerisci, malamente, tu gridi con fracasso di tuono, tu tiri al palo, tu

batti il palo, tu batti ancora più forte. Il cane, che è accucciato al tuo

fianco, assottiglia le catene. Esse sono ormai come un filo sottile. I fabbri,

che si trovano nella fucina, si alzano in fretta, quella brava gente! battono

sull'incudine, le catene si rafforzano [...]. Che Tė ti tenga legato, che Tė ti faccia morire! |

|

Leggenda di Nesren |

I racconti circassi, o almeno quei pochi che siamo riusciti illustrare,

sembrano assai vicini all'archetipo greco; certamente sono più «ellenici» di

quanto non siano quelli georgiani e abxasici. Vi è addirittura un racconto

cabardino su Nesren praticamente identico al mito

greco di Promētheús, in maniera fin allarmante.

Disgraziatamente, l'esiguo materiale a nostra disposizione deriva da fonti prive

di approfondimenti critici, e c'è un forte sospetto di inquinamento del

materiale. Di conseguenza, questi racconti circassi saranno perlopiù esclusi

dalle nostre comparazioni.

|

PROMETEI

CAUCASICI A CONFRONTO

|

|

Trittico delle leggende caucasiche |

|

Levars Butba (1960-) |

Il prometeo caucasico si presenta nella maggior parte dei casi come un eroe

di notevole forza fisica e valore guerriero. Ma una volta definito l'ambito in

cui si muove il nostro «campione incatenato», bisognerà definire attentamente le

affinità e le differenze tra le sue molte incarnazioni locali. La variante georgiana di

Amirani, quella abxasica di

Abrysk’yl, quella circassa di Teʒau

o Nesren,

possono essere facilmente utilizzate come paradigmi della distanza

che intercorre tra le numerose versioni di questo archetipo caucasico.

Ragione della severa punizione è, in tutti i casi, un eccesso di

hýbris che porta l'eroe, al culmine della sua potenza, a rivolgere la sua

sfida al dio supremo. Quest'ultimo ribadisce la propria autorità incatenando il

ribelle a un palo, inchiodandolo alle rocce, comunque relegandolo in un luogo isolato tra le più

impervie montagne e caverne del Grande Caucaso.

Il meccanismo della sfida e della punizione si ripete costantemente, ed è

questo, infatti, il

nucleo del mito che stiamo analizzando, se non il suo più importante elemento

discriminatorio.

Ma intorno a questo tema, che si ripete pressoché identico in

tutte le versioni, ruotano delle psicologie eroiche assai differenti: se

Amirani avanza solo, di vittoria in vittoria, in

una prospettiva del tutto egoistica, attraverso un mondo privo di

consorzio umano,

Abrysk’yl rivolge i suoi sforzi alla tutela del

proprio paese natale, l'Abxasia, e del popolo che gli è caro. In

quanto a Teʒau, appare proiettato, ancora più

degli altri, nel tempo assoluto del mito. Una profonda differenza ideologica

separa i tre eroi, differenza che si riflette, inevitabilmente, sul motivo della

loro futura liberazione. Agognata dagli abxasi, per

Abrysk’yl; eternamente ritardata dai fabbri

georgiani che battono sulle loro incudini, per Amirani;

paventata dai Circassi, che vedono nella liberazione di Teʒau

o Nesren

una punizione escatologica nei confronti del genere umano.

L'unico a presentare una biografia elaborata e ricca di episodi, è Amirani: il suo

percorso è un percorso iniziatico, in cui la potenza e le capacità guerriere dell'eroe si accrescono

costantemente a ogni sfida affrontata e vinta. La cosa curiosa è che la maggior parte degli episodi presenti nella leggenda

di Amirani sembrano essere non di origine caucasica, ma indoeuropea. I mitemi coinvolti sono infatti perfettamente

trasparenti e presentano precise corrispondenze con complessi mitici ben

conosciuti:

- Lotta di Amirani con il dev tricefalo

Baqʻbaqʻ.

È il mitema dell'abbattimento del tricefalo, ben attestato in molte mitologie di

matrice indoeuropea. In India, è rappresentato dall'uccisione di Viśvarūpa

da parte di Indra o Trita Āptya;

in Īrān, dalla vittoria di Θraētaona su

Aži Dahāka; in Grecia, è la lotta di

Hērakls contro

Geryṓn; etc. Tratteremo in seguito della relazione

che questo importante mitema ha con il nostro prometeo.

- Scontro di Amirani contro il serpente.

È il mitema della lotta del dio-tuono contro il serpente-delle acque. In

Anatolia è rappresentato dalla lotta di Tarḫunta

contro il serpente Illuyanka; In India è la

vittoria di Indra sul serpente

Vṛtra; in Grecia, quella di

Hērakls contro il serpente

Ládōn; in Scandinavia, lo scontro

escatologico di Þórr contro il serpente

Jǫmungandr.

Tra l'altro, anche a Indra capita di venire

temporaneamente ingoiato dal serpente; anche Hērakls

passa tre giorni nello stomaco del mostro marino che è stato inviato a divorare

la sfortunata Hēsiónē, e ne viene fuori privo di

barba e di capelli.

- Rapimento di Q‘amar, figlia del re dei

aǯebi.

L'eroe irlandese Cú Chulainn,

sul punto di sposarsi con Emer, figlia del

fomóir Forgall Monach, viene mandato in Alba

per ricevere la sua istruzione guerriera da tre agguerrite virago, Scáthach,

Úathach e Aífe.

Tornato in Ériu, uccide Forgall e rapisce Emer, portandola via con un balzo fuori dal

ráth.

- Amirani non riesce a sollevare la gamba del defunto

gigante Ambri Arabi.

Abbattuto il gigante Hrungnir,

Þórr rimane schiacciato sotto la

sua gamba e non riesce più a

liberarsi. Sarà suo figlio Magni, di tre anni, a spostare senza alcuno sforzo

la gamba del gigante.

Le corrispondenze sono piuttosto precise, dettagliate e numerose, per poter

parlare di semplici coincidenze: la biografia di

Amirani è stata riscritta sulla base di racconti di

matrice indoeuropea. Ma poiché tali vicende riguardano unicamente

il prometeo georgiano (e non i suoi «colleghi» abxasico e circasso), possiamo

considerarle delle rielaborazioni accessorie.

Ma dimentichiamo per il momento la carriera eroica di

Amirani, così come le imprese a sfondo

nazionale che riguardano Abrysk’yl,

e concentriamoci sul nucleo del complesso che stiamo analizzando: la

sfida al dio supremo e la conseguente punizione. Il mito è

strutturato su un sistema ricorrente di elementi, che possiamo elencare in questo modo:

- Il campione, giunto al culmine della sua potenza, non avendo nessun nemico

con cui possa battersi, sfida il dio supremo. In Georgia,

Amirani invita Ḡmerṫi

a battersi con lui. In Abxasia, Abrysk’yl

manifesta la propria empietà nei confronti di Anc°a affermando

di essere altrettanto potente di lui e rubandogli le prerogative

temporalesche. Presso i Circassi, Teʒau

tradisce

Tė tentando di detronizzarlo, oppure (nella prima variante cabardina) si introduce nel giardino in cui

Tė tiene l'acqua di vita.

- Il campione viene sopraffatto e catturato dal dio supremo. Questo può

avvenire direttamente, con un semplice atto di volontà da parte del dio. Alcune versioni georgiane presentano Amirani

catturato e incatenato dai dèmoni-fabbri aǯebi. Nella versione abxasica, la cattura dell'eroe, da

parte degli aṗeambarc°a, è piuttosto difficoltosa, e richiede

il concorso di una strega.

- Il campione viene solitamente incatenato a un palo; in alcune versioni

georgiane, si tratta del bastone che Ḡmerṫi

ha piantato al

suolo. L'immagine dell'eroe incatenato alla roccia appare

accessoria in Georgia, ma sembra regolare presso i Circassi occidentali.

- Il supplizio viene applicato in un luogo isolato, inaccessibile, tra le più alte montagne del

Grande Caucaso. Nella

maggior parte dei casi, il campione viene rinchiuso in una profonda caverna,

ottenuta facendo cadere la cima cava di una montagna sopra di lui.

- Il campione è quasi sempre affiancato da un animale. Nel caso di

Amirani è il cane alato

Qʻurša; nel caso di

Abrysk’yl

è il cavallo alato Araš’. L'uno e l'altro

rosicchiano le catene che imprigionano il loro padrone, tentando di

liberarlo.

- In molti casi, un uccello si

posa in cima al palo che il campione è quasi riuscito a svellere dal suolo.

Infuriato, l'eroe tenta di colpirlo con un martello che

tiene a portata di mano, ma ottiene soltanto di ribadire di nuovo il palo nel

terreno. Nelle versioni circasse, l'uccello è solitamente un avvoltoio o

un'aquila. In quella cabardina, un avvoltoio rosicchia il cuore di Teʒau

e prosciuga l'acqua di vita che il campione cerca di bere.

- I tentativi d'evasione del campione sono destinati all'insuccesso. Nella

versione georgiana, la roccia si apre a intervalli regolari, permettendo ad

Amirani di affacciarsi al mondo esterno; a

questo punto, un

fabbro o un pastore cerca di portargli aiuto, ma i suoi tentativi falliscono. Allo stesso modo, il tentativo degli aṗsuac°a di

liberare Abrysk’yl non ha successo, e qui la

ragione sta nella necessità mitica che impone all'eroe di rimanere incatenato fino

a un tempo escatologico. Nella versione circassa, Teʒau

riesce ad assottigliare le catene, ma queste riprendono ogni volta il loro

spessore.

- L'incatenamento del campione è necessario per il mantenimento dell'ordine

cosmico. Alla prigionia di

Abrysk’yl corrisponde il mondo che tutti noi conosciamo, in cui l'Abxasia

è un paese afflitto dalla povertà e minacciato da nemici interni ed esterni.

Nella versione circassa, Teʒau chiede se

la terra produca ancora canne e montoni, appunto perché la sua prigionia è

legata alla continuazione del mondo a noi familiare.

- Di conseguenza, la liberazione del campione viene proiettata in un futuro

escatologico, il quale ha differenti connotazioni a seconda

dell'ideologia attribuita al mito. Alla liberazione di

Amirani sembra debba corrispondere una sorta di fine del

mondo e della società così come la conosciamo, ragione per cui i

fabbri georgiani cercano di rimandarla il più possibile. I Circassi

addirittura vedono nella liberazione di Teʒau

il segno della fine dei tempi, una punizione per i peccati degli uomini. Al

contrario, gli Abxasi sperano nella liberazione di

Abrysk’yl,

destinata a riportare l'età dell'oro sul loro sventurato paese.

Tentiamo uno schema della materia caucasica, con l'accortezza che stiamo

operando una scelta «mirata» tra molte e difformi varianti. Seppur con il

rischio di un «effetto selezione», possiamo proporre uno specchietto del

genere:

| |

GEORGIANI |

ABXASI |

CIRCASSI |

| 1 |

Amirani agisce in un mondo

separato da quello umano, combattendo contro esseri

soprannaturali. |

Abrysk’yl combatte per la sicurezza

del proprio paese, l'Abxasia, per la serenità e la prosperità dei

suoi abitanti. |

|

| 2 |

Amirani, giunto al

culmine della sua potenza, si inorgoglisce e sfida il dio

supremo Morige Ḡmerṫi, suo

padrino, a combattere contro di lui. Ḡmerṫi

gli impone di estrarre un bastone

piantato al suolo. |

Abrysk’yl, giunto al culmine della

sua potenza, si inorgoglisce e sfida il dio supremo,

Anc°a, con atti di empietà. |

Teʒau, posto al fianco del dio

supremo

Tė, si ribella e tenta di detronizzarlo. |

| 3 |

La cattura e l'incatenamento di

Amirani sono un immediato risultato della volontà divina. |

In alcuni casi, Ḡmerṫi

ordina ai dèmoni-fabbri aǯi

di catturare e incatenare Amirani.

|

Anc°a ordina ai suoi inviati, gli aṗeambarc°a,

di catturare Abrysk’yl. Ma

l'operazione si rivela piuttosto difficoltosa, in quanto

Abrysk’yl vede arrivare i suoi

nemici da lontano ed è in grado di spostarsi, grazie a una pertica

lunghissima, dal mare alle montagne. |

La cattura e

l'incatenamento di Teʒau sono

un immediato risultato della volontà divina. |

| 4 |

Amirani viene

incatenato a un palo (o a una roccia), e ricoperto dalla volta

cava di una montagna. |

Abrysk’yl viene condotto nel

profondo di una caverna, e lì incatenato a un palo. |

Teʒau viene incatenato alle

rocce di una montagna. |

| 5 |

Il cane alato Qʻurša

rimane al fianco del padrone, nella sua prigione. Tenta

di liberarlo rosicchiando le catene ma, a intervalli regolari,

queste ritornano intatte. |

Il cavallo alato

Araš’ rimane al fianco del padrone, nella sua prigione.

Tenta di liberarlo rosicchiando le catene ma, a intervalli

regolari, queste ritornano intatte. |

|

| 6 |

|

Un uccello vola sul

palo: l'eroe tenta di colpirlo con una bastone, ma ottiene

soltanto di ribadire di nuovo il palo al suolo. |

Un avvoltoio scava

il petto di Teʒau con il suo becco

e lo condanna alla sete prosciugando l'acqua della vita. |

| 7 |

La roccia che imprigiona

Amirani si apre a intervalli regolari. Un giorno, un uomo

vede il campione incatenato e tenta di liberarlo, o di

trascinare verso di lui la sua pesante spada: non vi riuscirà. |

Gli Aṗsuac°a

organizzano una spedizione nel tentativo di liberare

Abrysk’yl

e riportare l'Abxasia all'età aurea, ma l'eroe li sconsiglia dal

procedere. |

Teʒau si tende, assottigliando

le catene, e cerca di arrivare alla propria spada. Quando vi

riuscirà, potrà liberarsi. |

| 8 |

La liberazione di Amirani

segnerà la fine del mondo come noi lo conosciamo. I

Georgiani cercano di procrastinarla il più possibile. |

La liberazione di

Abrysk’yl

riporterà l'età aurea sull'Abxasia. Gli Aṗsuac°a

sperano nel

suo ritorno. |

La liberazione di

Teʒau, rimandata alla fine del

mondo, è vista come una punizione

per il genere umano. |

|

| IN ARMENIA. ARTAWAZD Quant'è antico il mito del prometeo caucasico? Il fatto che le versioni

conosciute delle leggende amiraniche siano state raccolte solo tra il XIX e il

XX secolo non deve indurci a ritenerle composte in epoca recente. Che

tradizioni tramandate oralmente possano risalire a un'antichità portentosa è più

la regola che l'eccezione, in questo campo, e i racconti georgiani, abxasi e circassi non fanno

probabilmente eccezione.

Che qualche versione della leggenda prometeica fosse diffusa nella regione

del Caucaso già in epoca tardo-antica, ce ne dà testimonianza lo scrittore

armeno Movsēs Xorenac‘i (±410-±490). Nella sua monumentale

Hayoc‘

Partmowt‘yown, o «Storia della grande Armenia», Movsēs riporta un

gran numero di episodi relativi a eroi e sovrani dell'antichità, che egli

stesso afferma più volte di aver tratto da tradizioni popolari, e in cui si

riconoscono frammenti di mitologie scomparse.

Nel secondo libro della sua opera, egli riporta le imprese di un antico re

armeno chiamato Artašēs, e si sente in dovere

di mettere in guardia il lettore: «Le azioni di questo Artašēs ti

saranno in

parte note attraverso le leggende che si raccontano nel Gołt‘an» [Artašisi

vernoy gorck‘, bazowm inč‘ yaytni en k‘ez i vipasanc‘n, or patmin i Gołt‘an–šinel]

(Hayoc‘

Partmowt‘yown [II,

49]). La parola vipasank‘ indica racconti con andamento epico; per la

vera storia, quella degli storici, il vocabolo armeno è

appunto partmowt‘yown. Movsēs sta parlando di una vicenda che intende come

leggendaria, se non apertamente fantastica.

|

|

I funerali di Artašēs |

|

Giuseppe Canella (1788-1847) |

Re Artašēs (gr. Artaxias) regnò

probabilmente tra il 190 e il 160 a.C. Si emancipò del tutto dalla tutela

persiana, inaugurò una dinastia destinata a diventare potente e fondò Artašat, la

sua capitale, nella pianura di fronte al monte Ararat (Uluhogian

2009). Nonostante Artašēs sia un

personaggio storico, la sua biografia è largamente leggendaria.

Sposa la bella regina degli Alani,

Sat‘inik, dopo averla acciuffata con un lazo;

combatte i višapazowns, i «figli del drago», discendenti del demoniaco re medo Aždahak,

massacrandoli e incendiandone il paese. Persino i suoi funerali sono eccezionali:

il corpo di Artašēs viene posto su una bara

d'oro, foderata di bisso, coperto da un mantello intessuto d'oro. Gli viene

posta in capo la corona d'oro; le armi, anch'esse d'oro, al fianco. Un tesoro immane

viene sepolto con lui. Tutte le sue donne e concubine lo seguono nella

tomba, e con loro un interminabile corteo di servi. Un'enorme folla di sudditi muore

insieme al re, in parte volontariamente, in parte perché costretti.

(Hayoc‘

Partmowt‘yown [II,

60])

Ad Artašēs succede il figlio Artawazd.

Di quest'ultimo, Movsēs non fornisce un ritratto simpatico: lo descrive

come un giovane arrivista, astuto, privo di scrupoli, pronto a tradire gli

stessi fratelli per soddisfare le proprie ambizioni. Ma dopo pochi giorni di

regno, mentre si trova a caccia di onagri e

cinghiali, Artawazd impazzisce e, dopo aver lanciato il cavallo per le

balze e le forre del monte Masis, cade con tutto l'animale in una

profondissima voragine e scomparve per sempre.

Un finale di certo credibile, ma piuttosto affrettato, dopo una premessa tanto

lunga e convulsa. Si avverte l'esigenza di un contrappasso romanzesco. Evidentemente

insoddisfatto dello scarno racconto «storico», Movsēs riporta

subito dopo la versione leggendaria:

|

Zsamnē ergič‘k‘n Gołt‘an

aṙaspelabanen ayspēs; et‘ē i mahowann

Artašisi bazowm kotorack‘ linēin ǝst ōrini

het‘anosac‘; džowari, asen, Artawazdē aselov

zhayrn; «Minč‘ dow gnac‘er, ew zerkirs

amenayn ǝnd k‘ez tarar, es awerakac‘s owm

t‘agaworem?» |

I cantori [ergic‘k‘] del Gołt‘an, riguardo a costui, così

favoleggiavano. Ai funerali di Artašēs,

essendosi sparso molto sangue, secondo l'uso pagano, Artawazd

si rivolse con ribrezzo (così dicono i cantori) a suo padre: «Ora che tu te ne

sei andato, portandoti dietro tutto il paese, come posso io regnare su queste

rovine?» |

|

Vasn oroy aniceal zna Artašisi, asac‘ ayspēs;

«Et‘ē dowyors hecc‘is yAztn i ver i Masis,

zk‘ez kalc‘in k‘ak‘, tarc‘in yAzatn i ver i

Masis; znd kayc‘es, ew zloys mi tesc‘es». |

Dall'altro mondo, Artašēs lo maledisse e gli

disse: «Se tu andrai a caccia a cavallo sull'Azat, in cima al Masis, ti

prenderanno i k‘ak‘, ti condurranno sull'Azat,

in cima al Masis; tu resterai là e non vedrai più la luce». |

|

Zrowc‘en zsmanē ew paṙawownk‘, et‘ē argeleal

kay yayri miowm, kapeal erkat‘i šłt‘ayiwk‘;

ew erkow šownk‘ hanapaz krcelov zšłt‘aysn, anal

elanel ew aṙnel vaxčan ašxarhi; ayl i jaynē

kṙanaharowt‘ean da ew bnac‘ zōranan, asen,

kapank‘n. Vasn oroy ew aṙ merov isk

žamanakaw bazowmk‘ i darbnac‘, zhet ert‘alov

aṙaspelin, yawowr miašabat‘wo eric‘s kam č‘oric‘s

baxen zsaln, zi zōrasc‘in, asen šłt‘ayk‘n

Artawazday. Bayc‘ ē čšmartowt‘eamb ayspēs,

orpēs asac‘ak‘a veragoyn. |

E persino le vecchierelle raccontano di costui, che è impastoiato in una grotta,

carico di catene di ferro; che due cani rodono senza sosta le catene; e che egli

cerca di liberarsi per attuare la fine del mondo. Ma al rumore del martello dei

fabbri, così dice la favola, le catene si rafforzano. Per questo motivo ancora

oggi molti fabbri, conformandosi alla leggenda, battono l'incudine tre o quattro

volte il primo giorno della settimana, per rafforzare, dicono le catene di Artawazd.

Ma in verità le cose stanno come abbiamo detto sopra. |

|

Movsēs Xorenac‘i:

Hayoc‘ Partmowt‘yown [II,

61] |

|

|

Fine di Artawazd |

|

Giuseppe Canella (1788-1847) |

Movsēs Xorenac‘i sottolinea più volte il carattere

popolare di questa leggenda, che per lui è solo un racconto di

«vecchierelle». Ma è anche l'esito

armeno del tema prometeico. I dettagli dell'incatenamento di Artawazd

corrispondono infatti, punto per punto, all'ultima parte della biografia di

Amirani. Vi sono, insomma, dei temi comuni ai due

cicli.

Charachidzé nota innanzitutto un parallelismo nelle relazioni tra i due

protagonisti del mito. In Georgia, il confronto ha luogo tra

Amirani e il suo padrino, il dio

Morige

Ḡmerṫi; in Armenia è tra Artawazd

e il proprio padre, il defunto re Artašēs. Vi

è, nei due casi, un rapporto sociologico padre/figlio, dove il padre è investito

di poteri soprannaturali.

Alcuni episodi della biografia di Amirani, sono

qui ripartiti tra i due re armeni, afferma giustamente Charachidzé. Nel caso di Artašēs,

la cattura della sposa Sat‘inik con un lazo può

essere messo correlazione con il ratto di Q‘amar da

parte di Amirani, operato con un balzo del cavallo

al di là dei mari; lo sterminio dei višapazowns o «figli del drago»

può corrispondere alla lotta di Amirani contro i

višap‘i nati da Baq‘baq‘. Artawazd assume su di sé la parte più interessante,

relativa alla sfida di Amirani nei confronti del

dio supremo e del suo incatenamento, sebbene con alcuni interessanti

rovesciamenti.

| |

ARMENIA |

GEORGIA |

| Carriera eroica e distruzione parziale

del mondo

|

Artašēs |

Amirani |

| Insubordinazione e supplizio |

Artawazd |

In Georgia, Amirani oppone la propria potenza

all'ordine cosmico imposto da

Ḡmerṫi. Lo abbiamo visto combattere fino a sterminare ogni

possibile avversario, tanto che sulla terra, secondo la versione svanete, non

restavano che «tre dèmoni, tre cinghiali, tre querce» (L2).

Ḡmerṫi interviene per punire l'insubordinazione del campione,

ma anche per impedirgli di distruggere ogni forma di vita sulla faccia della

terra. In Armenia, è invece Artawazd a imputare al

padre Artašēs di non lasciargli in eredità che

un paese quasi deserto. Qui il conflitto di sovranità è invertito: l'hýbris

di Artawazd agisce piuttosto per difetto: rifiuta

di assumere la sovranità alle condizioni imposte dal padre; tale rifiuto – una

sfida per difetto – provoca la

maledizione di Artašēs.

(Charachidzé 1986¹)

Il destino di Artawazd corrisponde al supplizio mito georgiano attribuiva ad Amirani,

a partire dalla cattura da parte dei k‘ak‘, dèmoni-fabbri

armeni perfettamente omologhi, anche etimologicamente, ai aǯebi georgiani. Tutti i dettagli

della prigionia di Artawazd, compresi l'operazione

apotropaica dei fabbri che battono sulle loro incudini per impedire il ritorno

dell'incatenato e il motivo della sua liberazione finale, mostrano un parallelismo così

stretto con il mito georgiano di Amirani da non lasciare adito a dubbi sulla

sostanziale unità del mitema. Da qui, la conferma che il ciclo amiranico,

sebbene sia stato raccolto in Georgia tra il XIX e il XX secolo, risalga almeno

al V secolo. (Charachidzé 1986¹)

Il motivo escatologico legato alla liberazione di

Artawazd è ancor più rimarcato dalla penna arguta del vescovo armeno

Eznik Kołbac‘i. Nel suo End ałandoc‘ o

«Confutazione delle sette», composto intorno al 440, Eznik combatte con energia

le false credenze attestate a suo tempo, fornendo informazioni preziose sui miti

e le leggende pagane che fiorivano in Armenia nel V secolo. Così egli è indotto a fornire notizie su una credenza popolare

incentrata proprio su Artawazd:

|

|

L'arte seduttrice dei diwac‘ ingannò gli adoratori dei falsi dèi presso

gli Armeni, facendo creder loro che i diwac‘ avrebbero messo in ceppi un

tale chiamato Artawazd, che vive ancora ai nostri

giorni e deve liberarsi per prendere possesso di questo mondo; e gli infedeli

restano legati a questa falsa speranza come gli Ebrei che sperano che Davide

debba venire a ricostruire Gerusalemme, a raccogliere i Giudei e a regnare su di

loro a Gerusalemme. |

|

Eznik Kołbac‘i: End

ałandoc‘ [136] |

Eznik Kołbac‘i vuole dimostrare la tesi che

le entità malefiche, quali i draghi-serpenti [višap] o i dèmoni [diwac‘] non hanno alcun potere sugli esseri umani, e per

tale ragione illustra la falsa credenza di

Artawazd. Così facendo, il bravo vescovo non solo

conferma la leggenda riportata da Movsēs Xorenac‘i, ma le conferisce

un carattere popolare. Gli Armeni pagani, all'epoca di Eznik,

non solo davano credito alla leggenda di Artawazd,

ma vi associavano la speranza in una riscossa futura. Così, mentre i fabbri

nominati da Movsēs facevano del tutto per tenere incatenato

Artawazd, il popolino pagano lo aveva

trasformato in una sorta di liberatore. Un liberatore che «deve prendere

possesso di questo mondo», dunque un futuro sovrano che ricondurrà gli Armeni pagani ai loro antichi fasti. La catastrofe per l'umanità,

era la loro

speranza.

La testimonianza dell'apologeta di Kołb recupera, a mille e cinquecento anni

nel passato, la stessa ideologia che anima la variante di

Abrysk’yl, dove la liberazione del campione incatenato è destinata a

liberare l'Abxasia dai suoi nemici e restituire la libertà al popolo del piccolo

paese caucasico.

Ma questo non è altro che il mitema universale dell'«eroe dormiente», dove le

future speranze di riscatto di un paese o di un popolo sono legate a un eroe nazionale, via via esiliato, imprigionato, addormentato, trasformato in

pietra, che nel momento di maggior pericolo per il suo paese tornerà per

guidarlo alla vittoria e per restaurarne le antiche glorie e fasti. È abbastanza

agevole condurre degli esempi di questo mitema. Eznik parla di un ritorno

messianico del re Dāwiḏ, ma da parte nostra possiamo aggiungere

Arthur ap Uthyr

per i Britanni, Finn mac Cumaill per gli Irlandesi,

Kalevipoeg per gli Estoni,

Holger Danske per i Danesi, tutti destinati a ritornare in vita nel

momento di maggior pericolo per il loro paese.

Il nostro prometeo incatenato appartiene tuttavia a un ordine di idee

completamente diverso. Sebbene legato a precise realtà culturali, non è mai un

eroe nazionale. La situazione in Abxasia e quella tra gli Armeni pagani sembrano

varianti accessorie. Nel resto del Caucaso, il suo esilio è necessario per il mantenimento dell'ordine

cosmico, e il suo ritorno coinciderà con un cambiamento epocale, con una sorta

di apocalisse finale, o forse di apocatastasi. Ma non anticipiamo troppo le

nostre conclusioni. Dobbiamo tornare ancora più indietro nel tempo. E spostarci

a ovest, questa volta, verso il mondo ellenico.

|

| UNO SGUARDO DAL MONDO ELLENICO Quant'è antico il mito

del prometeo caucasico? Movsēs Xorenac‘i

ed Eznik Kołbac‘i, con i loro miti di Artawazd, avevano

riavvolto le

lancette dell'orologio di quasi mille e cinquecento anni. Ma in questa

fantasiosa ricerca, dobbiamo risalire ancora più indietro del tempo.

Tra i primi Greci a raggiungere il Caucaso vi furono, come abbiamo già anticipato, e come ben sanno gli appassionati di miti

classici, Iásōn

e il suo equipaggio di coraggiosi, a bordo della leggendaria nave

Argṓ.

Quando essi giunsero in vista della costa dirupata della Colchide, narra Apollṓnios Rhódios

(295-215 a.C.), udirono da lontano le grida del gigante incatenato e videro

l'aquila che calava a straziarlo ferocemente:

| |

E già ai naviganti appariva il seno segreto del Póntos