| DALLA TERRA, L'UOMO

L'idea, antichissima, che l'uomo sia stato creato dalla terra, è probabilmente il risultato della semplice

osservazione che, dopo la morte, il corpo umano si disfà e torna a essere tutt'uno con la terra. Mentre la nascita sembra legata all'acqua, la morte è

connaturata alla terra. I nostri antenati dovettero dedurre, e giustamente, che

il corpo umano aveva la stessa natura e origine della terra impastata con

l'acqua, morbida e malleabile. Ma al contrario di quella, che era solo materia

inanimata, l'immagine umana era viva e calda, cosciente e dotata di ragione.

C'era dunque, nella terra in cui era stato impresso lo stampo dell'uomo, un

misterioso ingrediente che sosteneva la magia della vita e l'enigma della

coscienza. Qualunque cosa fosse

questo respiro vivente che permeava la materia umana, abbandonava il corpo al

momento della morte, e l'uomo tornava a mescolarsi con la terra.

Questa concezione sembra connaturata all'idea che gli uomini

hanno sempre avuto della loro natura. In ebraico la parola āḏām «uomo»

è etimologicamente legata ad ăḏāmāh «terra», e anche

in latino le parole homo e humus mostrano una certa correlazione.

Creato dagli dèi sulla ruota di un vasaio, quindi come creazione artigianale di

una divinità, l'uomo presentava una natura che non poteva essere però

ridotta alla pura materia che lo componeva. I miti antropogonici si premurano a

spiegare il mistero di questa presenza soprannaturale che tiene insieme la creta

altrimenti inanimata dei nostri corpi: siamo insieme materia e spirito, corpo

grossolano e anima soprannaturale. I miti cercano di spiegare la natura e il

perché di questa scintilla divina e lo fanno mettendo in atto una

consustanzialità tra l'uomo e il dio che lo aveva plasmato. Ma rimane il problema più grande: se un

dio ci ha creati e ci ha dato il suo sangue, il suo respiro, ci ha reso

partecipi della sua natura divina, perché in noi esiste l'imperfezione? Perché,

dopo averci creati, gli dèi ci hanno condannato al dolore, alla sofferenza e

alla morte?

| |

Il Creatore, allorquando plasmò adorne forme e nature,

per qual ragione mai le gettò sotto imperio di morte?

Se ben riuscita era l'Opera, perché mandarla in frantumi?

E se mal riuscita era, di chi, dunque, la colpa? |

|

ʿOmar Ḵayyām: Robāʾiyyāt

[31] |

Di chi, dunque, la colpa?

|

IN MESOPOTAMIA:

«QUANDO GLI DÈI ERANO UOMINI»

|

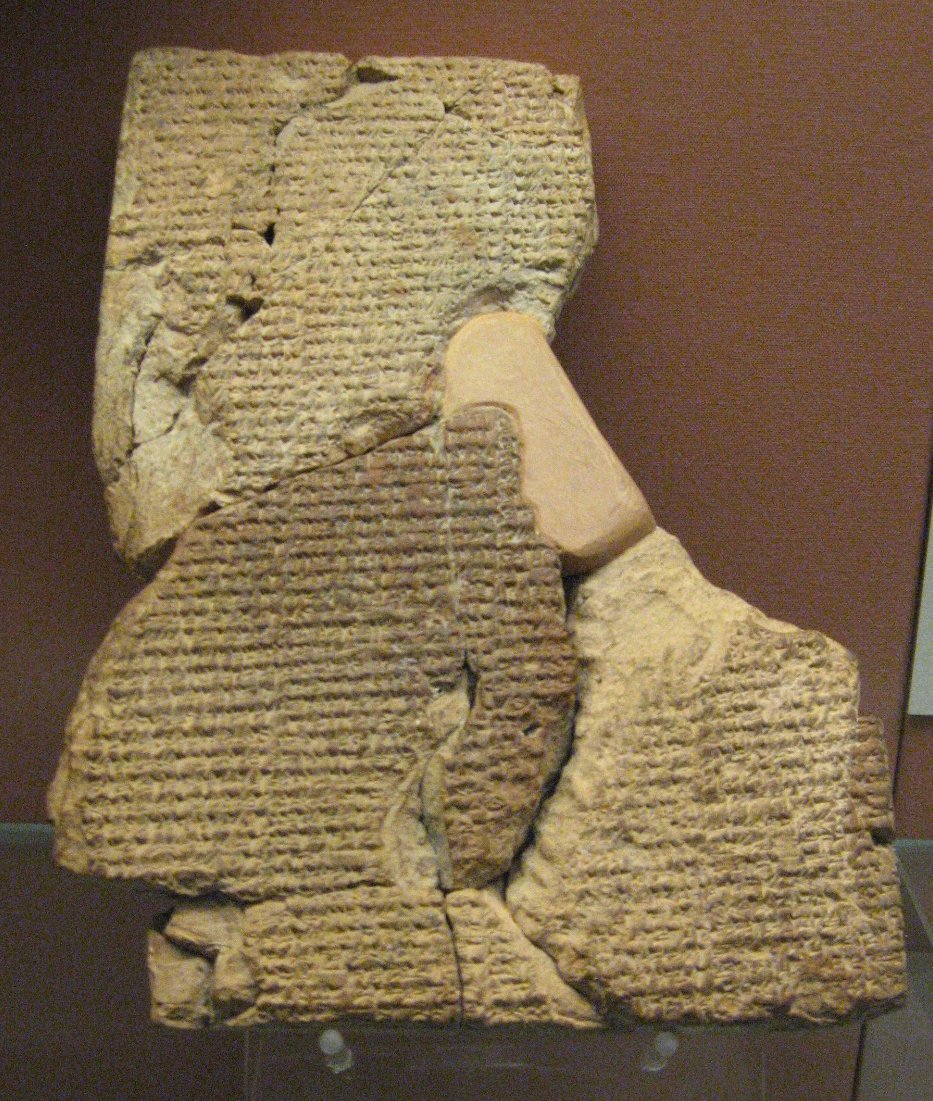

| Tavolette del «Poema di Atraḫasîs» |

|

British Museum, Londra |

Iniziamo il nostro viaggio alle origini della condizione umana,

da un testo di epoca paleobabilonese, i cui primi frammenti furono trovati da

John Smith, negli anni '30 del secolo scorso, tra le rovine della Biblioteca di

Aššur-bâni-apli (Assurbanipal, 668-627 a.C.), negli scavi dell'antica Ninive. Il testo

venne subito conosciuto come «poema di Atraḫasîs», in quanto il

frammento che era venuto alla luce trattava una delle varie versioni

mesopotamiche del mito del diluvio e Atraḫasîs era appunto

il nome del noè in questa versione della vicenda. Si sarebbe poi scoperto che

il testo era solo una copia recente di un poema assai più antico. Nel corso

degli anni successivi vennero alla luce una ventina di altri frammenti,

appartenenti a epoche e luoghi diversi. Spesso si trattava di rielaborazioni di

testi più antichi piuttosto che copie fedeli, a testimonianza della fortuna del

poema originale. Il frammento più antico, minuziosamente ricopiato da un

«giovane scriba» chiamato Nûr-Aya, risaliva al regno di Ammiṣadûqa (1646-1626 a.C.),

dunque di epoca paleobabilonese.

Il coscienzioso scriba aveva annotato anche la data precisa in

cui le tavolette erano state ultimate e vi aveva aggiunto dei sunti col numero di linee di

ogni tavoletta, nemmeno avesse previsto il duro lavoro di ricostruzione del

testo che avrebbe impegnato gli archeologi trentacinque secoli più tardi.

Soltanto nel 1956, dopo aver collegato tra loro tutti i frammenti, l'assiriologo

danese J. Læssøe ricostruì l'ordine giusto del testo e dimostrò che il «Poema di Atraḫasîs» era in

realtà una sorta di Genesi

babilonese, che abbracciava tutta la storia dell'umanità dalla

creazione alla nascita della civiltà.

Il titolo originale era Enûma ilû

awîlum «Quando gli dèi erano uomini», dall'incipit

del poema.

i-nu-ma i-lu a-wi-lum

ub-lu du-ul-la iz-bi-lu šu-up-ši-[i]k-ka

šu-up-ši-ik i-li ra-bi-[m]a

du-ul-lu-um ka-bi-it ma-a-ad ša-ap-ša-qum

ra-bu-tum a-nun-na-ku si-bi-it-tam

du-ul-lam ú-ša-az-ba-lu i-〈gi-gi〉

a-nu a-bu-šu-nu ša[r-r]u

[m]a-li-ik-šu-nu qú-ra-d[u] en-lil

[gu₅-u]z-za-lu-šu-n[u] [ni]n-urta

[ù] gal-lu-šu-nu [en]-nu-gi

[q]a-tam i-ḫu-zu qa-ti-ša

is-qá-am id-du-ú i-lu iz-zu-zu

〈a-nu〉 i-te-li š[a-me]-〈e〉-ša

[× ×] × × × 〈er〉-ṣe-tam ba-ú-la-〈tu〉-uš-šu

[ši-ga-ra n]a-aḫ-ba-li ti-a-am-tim

[it-ta-a]d-nu a-na en-ki na-aš-ši-〈ki〉

[iš-tu a-nu-u]m i-lu-〈ú ša〉-me-e-ša

[ù en-ki a-na a]p-si-〈i〉 [i]-ta-ar-du

...] ú × [š]a-ma-i

...] × [e]-lu i-gi-gi

...] i-ḫe-er-ru-nim

...n]a-pí-íš-ti ma-tim

...i]-ḫe-er-ru-nim

...na-p]í-íš-ti ma-tim

...idi]glat na-ra-am

...] ×-di/ki-tam |

Quando gli dèi erano uomini

erano di servizio e portavano il canestro di lavoro;

il canestro di lavoro degli dèi era troppo grande,

pesante il lavoro, infinita la fatica.

Infatti i grandi Anunnaki,

i sette,

avevano imposto il

servizio agli

Igigi!

Padre di tutti, Anu, ne era il re;

il prode Enlil il consigliere;

Ninurta, il comandante,

ed Ennugi il caposquadra.

Essi avevano battuto le mani (?)

gli dèi avevano gettato le sorti e suddiviso i propri domini:

Anu era salito in cielo;

Enlil aveva avuto la terra

come dominio (?),

[e il chiavistello] che barrica il mare

era stato assegnato al principe

Enki.

[Quelli di An]u salirono al cielo,

[quelli di

Enki] scesero nell'Apsû;

[allora gli Anunnaki] celesti

[imposero] agli Igigi il canestro di lavoro.

[E gli dèi] scavarono i corsi d'acqua,

[e aprirono canali] che vivificarono la terra.

[Gli Igigi] scavarono i corsi d'acqua,

[e aprirono canali] che vivificarono la terra.

[Così crearono] il corso del Tigri

e dopo [quello dell'Eufrate]. |

|

Enûma ilû awîlum [I: -] |

Troviamo, alle origini del mondo, una situazione di

semi-schiavitù. Divinità maggiori che impongono il lavoro alle minori. Questo

testo non dice come gli dèi fossero nati, e nemmeno perché appartenessero a due

schiatte distinte: gli Anunnaki e gli

Igigi, con i primi che impongono sui secondi la

loro autorità. Il testo ci dice soltanto che i tre massimi dèi avevano tirato a

sorte i propri domini, e che Anu aveva ricevuto il

cielo, Enlil la terra e ad

Enki era stato assegnato il compito di trattenere al suo posto le

debordanti acque dell'abisso.

L'idea che gli dèi siano costretti a lavorare ha una

sua logica, in quanto nell'antichità si riteneva che gli dèi venissero nutriti

dagli uomini attraverso i sacrifici. Offrire primizie o immolare

un agnello richiede un lungo lavoro preliminare: bisogna pascolare le greggi e

coltivare i campi; per far questo è necessario

che i pascoli siano fertili e i terreni ben irrigati: bisogna scavare canali e

portare l'acqua dal fiume. Bisogna costruire muretti divisori e rendere solidi i

canali, e servono dunque mattoni, e qualcuno dovrà trovare l'argilla,

impastarla, metterla negli stampi e farla seccare. Altri dovranno portare i

mattoni, e i capimastri dovranno vagliare i progetti. Ecco dunque che gli dèi

stessi sono costretti a sobbarcarsi questi ingrati lavori, affinché le primizie

possano essere offerte e gli agnelli giungano agli altari.

Non c'è dunque da stupirsi se gli dèi più antichi obblighino

i più giovani a dure corvée di lavoro. Integrando il testo di Nûr-Aya, in questo

punto lacunoso, con la posteriore recensione assira, risultano fatiche

massacranti:

ma i-za-bi-lu tup-ši-ka

ma i-za-bi-lu tup-ši-ka

ma i-za-bi-lu tup-ši-ka

ma i-za-bi-lu tup-ši-ka |

[Per 10 (?) anni], essi

portarono il canestro di lavoro...

[Per 20 (?) anni], essi portarono il canestro di lavoro...

[Per 30 (?) anni] essi portarono il canestro di lavoro...

[Per 40 (?) anni] essi portarono il canestro di lavoro... |

|

Enûma ilû awîlum [K8562: -] |

E ritornando al testo paleobabilonese:

...k]a?-la ša-dì-i

[šanâtim im-nu-ú] ša šu-up-ši-ik-ki

...] × ṣú-ṣi-a ra-bi-a

[šanâtim im]-nu-ú ša šu-up-ši-ik-ki

...] × 40 šanâtim at-ra-am

[× × du]-ul-lam iz-bi-lu mu-ši ù ur-ri |

[Quando ebbero ammucchiato (?)] tutte le montagne,

[fecero il conto dei loro anni] di servizio.

[Quando ebbero organizzato (?)] la grande pianura

meridionale

[fecero il conto] dei loro anni di servizio:

[Duemila e] cinquecento anni, e più,

che essi avevano, giorno e notte, sopportato questo

pesante servizio! |

|

Enûma ilû awîlum [I: -] |

A questo punto gli Igigi si ribellano.

All'inizio sono un po' incerti sul da farsi e sperano che

Ninurta, il loro comandante, li sollevi dall'incarico, quindi decidono di

recarsi dallo stesso Enlil. Ma gli animi sono

esacerbati e la protesta si trasforma in aperta rivolta. Un dio il cui nome è

scomparso a causa di una lacuna della tavoletta, si leva e lancia un appello ai

suoi fratelli Igigi perché dichiarino guerra

a Enlil. Allora gli Igigi

gettano nel fuoco le zappe, bruciano gli utensili, dànno le gerle alle fiamme, e

nella notte illuminata dalla luce rossastra dei fuochi, si recano in massa

all'Ekur, la «casa-montagna», e circondano il palazzo di Enlil. Si profila una vera e propria sommossa contadina, che il

testo descrive con estremo realismo. Sembra che le guardie dell'Ekur cerchino di

contenere la folla e si accende un tafferuglio che si propaga fino alle porte

del palazzo.

È Kalkal, il custode delle porte

dell'Ekur, a correre da Nuska, il messaggero di

Enlil, che a sua volta si precipita nella camera

dove il sovrano degli dèi sta riposando, ignaro di quanto sta accadendo

alle porte della sua dimora. Il testo insiste sulla totale ignoranza del dio

riguardo agli avvenimenti, quasi voglia mettere in evidenza il contrasto tra il

beato ozio di Enlil e la dura fatica a cui sono

costretti gli Igigi.

Enlil, sorpreso e spaventato per

l'arrivo degli insorti, fa subito barricare le porte.

Nuska gli dice: «Mio signore, sei

pallido per il terrore. Là fuori sono i tuoi figli: cosa temi?» Ma anche questo richiamo alla consanguineità tra

Enlil e i

giovani Igigi, non calma il re degli dèi.

Allora Nuska consiglia a

Enlil di far scendere Anu dal cielo e di far

salire Enki dagli abissi per avere il loro aiuto.

Tutti gli Anunnaki

giungono nell'Ekur e si riuniscono in un'assemblea [puḫrum] assai

concitata. Enlil spiega ai grandi dèi la

situazione, dicendosi stupito che la folla degli Igigi

infuri dinanzi alla porta della sua dimora. Anu

suggerisce che Nuska vada a informarsi presso gli

Igigi della ragione che li ha spinti ad

agire con tanta violenza. Invece, Enlil ordina a

Nuska di presentarsi armato dinanzi agli dèi in

rivolta e di chiedere loro di denunciare gli istigatori della battaglia. La

differenza tra il consiglio moderato di Anu e il

messaggio che Enlil invia agli

Igigi attraverso Nusku,

rivela una diversa valutazione della situazione. Anu

ed Enlil sembrano rappresentare rispettivamente il

potere legislativo e quello esecutivo: il dio-cielo cerca di comprendere la

causa del malcontento, mentre il dio-vento non si interessa che alla ricerca di

un

colpevole da punire.

Nusku obbedisce, esce dal

palazzo e trasmette agli Igigi il messaggio

di Enlil. Il portavoce degli

Igigi risponde:

ni-iš-ku-u[n × × -ni]

i-na k[ala-ak-ki] [...]

šu-up-ši-ik-[ku at-ru id-du-uk-ni-a-ti]

ka-bi-it du-[ul-la-ni-ma ma-a-ad ša-ap-ša-qum] |

«Noi abbiamo impegnato tutte le

nostre [forze]

in questo [continuo smuovere terra (?)] [...]

l'eccessiva fatica ci ha uccisi!

Troppo pesante era il nostro [lavoro, infinita la nostra fatica]!» |

| Enûma

ilû awîlum [I: -] |

Nusku riferisce al consiglio degli

Anunnaki la risposta degli

Igigi. A quelle parole,

Enlil comincia a versare lacrime, poi chiede ad Anu

di dividere con lui la funzione regale e di assumere il potere per fronteggiare

la guerra, e lo invita infine a convocare un dio fra gli ammutinati e dargli la

morte in presenza di tutti gli Anunnaki, per

impartire un esempio. Ma Anu ed

Enki sono più concilianti. Fanno notare che le

fatiche imposte agli Igigi sono

effettivamente troppo pesanti e che per troppo tempo il loro grido di protesta

è stato ignorato. Così agli dèi viene chiesto di trovare una soluzione, di

trovare un sostituto che possa sollevare gli Igigi

dal loro lavoro e che si accolli la fatica al loro posto.

Enki si rivolge allora alla dea

madre e le chiede di creare un lullû, un nuovo tipo di essere vivente,

perché porti il giogo del lavoro in vece degli dèi. Costei viene qui chiamata

Nintu «signora del parto», ma la tradizione

mesopotamica le attribuisce molti altri nomi, tra cui Mami

«levatrice» e, in accadico,

Bêlit-ilî «signora degli dèi», mentre compare come

Aruru nello Ša nagba îmuru,

l'epopea di Gilgameš. Il poema prosegue in tal modo:

wa-aš-〈ba-at〉 b[e-le-et-ì-lí šà-as-s]ú-ru

[š]à-as-sú-ru li-gim?-ma?-a 〈li〉-ib-ni-ma

šu-up-ši-ik ilim a-wi-lum li-iš-ši

il-ta-am is-sú-ú i-ša-lu

tab-sú-ut ilî e-ri-iš-tam ma-mi

at-ti-i-ma šà-as-sú-ru ba-ni-a-〈at〉 a-wi-lu-ti

bi-ni-ma lu-ul-la-a li-bi-il₅ ab-ša-nam

ab-ša-nam li-bi-il ši-pí-ir en-líl

šu-up-ši-ik ilim a-wi-lum li-iš-ši |

«Poiché

Bêlit-ilî è qui,

è lei che metterà al mondo e creerà

l'uomo per compiere il lavoro degli dèi!»

Interpellando dunque la dea domandarono

alla levatrice degli dèi,

Mami l'esperta:

«Sarai tu la matrice per produrre gli uomini?

Crea il prototipo umano [lullû]: che porti il nostro giogo

che porti il giogo imposto da

Enlil.

Che l'uomo si carichi della fatica degli dèi!» |

| Enûma

ilû awîlum [I: -] |

Ha inizio così lo splendido e complesso racconto della creazione dell'uomo.

Per cominciare, la dea esige che Enki le porti l'argilla adatta con cui operare, la

quale costituirà materia prima da cui saranno tratti i feti.

Enki prepara dei bagni di purificazione, perché ora

sarà necessario procedere al sacrificio di un dio: ma ciò non avverrà per dare

l'esempio agli insorti, come Enlil aveva proposto,

ma perché solo così è possibile conferire alla nuova creatura uno spirito

immortale.

en-ki pi-a-šu i-pu-ša-am-ma

is-sà-qar a-na ilî ra-bu-ti

i-na ar-ḫi se-bu-ti ù ša-pa-at-ti

te-li-il-lam lu-ša-aš-ki-in ri-im-ka

ilam îš-te-en li-iṭ-bu-ḫu-ma

li-te-el-li-lu ilû i-na ṭi-〈i〉-bi

i-na ši-ri-šu ù da-mi-šu

nin-tu li-ba-al-li-il ṭi-iṭ-ṭa

i-lu-um-ma ù a-wi-lum

li-ib-ta-al-li-lu pu-ḫu-ur i-na ṭi-iṭ-ṭi

aḫ-ri-a-ti-iš u₄-mi up-pa i ni-iš-me

i-na ši-i-ir i-li e-ṭe-em-mu li-ib-ši

ba-al-ṭa it-ta-šu li-še-di-〈šu〉-ma

aš-šu la mu-uš-ši-i e-ṭe-em-mu li-ib-ši

i-na pu-úḫ-ri i-pu-lu a-an-na

ra-bu-tum a-nun-na

pa-qí-du ši-ma-ti |

Enki aprì allora la bocca

e si rivolse ai grandi dèi:

«Il primo del mese, il sette o il quindici,

decreterò una purificazione con abluzione.

Allora si immolerò un dio,

prima che (?) gli dèi si purifichino con l'immersione.

Con la sua carne e il suo sangue

Nintu mescolerà dell'argilla,

in modo che il dio e l'uomo,

siano mescolati insieme nell'argilla,

e d'ora innanzi, saremo liberi!

Grazie alla carne divina, vivrà nell'uomo uno spirito

che lo manterrà sempre vivo anche dopo la morte,

e questo Spirito esisterà per preservarlo dall'oblio!»

E risposero «Sì!» tutti insieme,

i grandi Anunnaki,

assegnatori dei destini. |

|

Enûma ilû awîlum [I: -] |

Il dio scelto per il sacrificio ha nome Weʾe

(o, secondo i sumerogrammi, Gešti-e).

Difficile dire chi sia questa divinità, che non compare precedentemente,

a meno che non sia l'anonimo personaggio che aveva istigato gli

Igigi alla rivolta. Il testo lo presenta con

una frase assai significativa: «Weʾe il dio che ha l'intelligenza» [Weʾe ilu ša

išu ṭêma] [I: ]. L'espressione Weʾe ilu, «Weʾe il dio», è foneticamente simile alla parola

accadica per «uomo» [awîlu/amêlu]. Ed è proprio nella differenza tra il

dio [ilu] e l'uomo [awîlu] che gioca, anche sul piano linguistico,

l'intero poema; un gioco dichiarato fin dal suo paradossale incipit,

«quando gli dèi erano uomini», con quell'allitterazione ilû awîlum,

che prelude già alla trasfigurazione Weʾe ilu → awîlu.

we-e-i-la ša i-šu-〈ú〉 ṭe-e-ma

i-na pu-úḫ-ri-šu-nu iṭ-ṭa-ab-ḫu

i-na ši-ri-šu ù da-mi-šu

nin-tu ú-〈ba〉-li-il ṭi-iṭ-ṭa |

Weʾe il dio che ha

l'intelligenza

essi immolarono nell'assemblea.

Con la sua carne e il suo sangue

Nintu mescolò l'argilla. |

|

Enûma ilû awîlum [I: -] |

Mescolando la carne [širu] e il sangue [damu] di

Weʾe con l'argilla che Enki le

ha

recato, la dea Nintu infonde nella materia

inanimata un eṭemmu, senza il quale l'argilla evidentemente non può

essere pervasa dal calore e dalla pulsazione della vita. E tale eṭemmu

sarà anche quell'elemento indeperibile che dopo la morte non ritorna alla

terra e non ridiventa polvere, ma continua ad esistere. L'eṭemmu

è il «doppio» dell'uomo, è l'anima che si cala negli inferi, oppure lo spettro

che si aggira per il mondo reclamando ai viventi offerte,

preghiere o una corretta sepoltura.

Creata così questa «argilla vivente», Nintu chiama tutti i grandi dèi [ilâni rabûti],

termine con cui non sono compresi soltanto gli

Anunnaki, ma anche, per la prima volta, gli

Igigi, ormai divenuti pari agli altri,

invitandoli a sputare nell'impasto, cosa che essi fanno. In questa azione è

certo presente l'uso dei vasai mesopotamici che sputavano

effettivamente sulla pasta prima di staccarne delle porzioni, ma sottolinea

anche il rifiuto da parte degli Igigi del

loro antico destino di manovalanza, destino di cui ora verrà caricata la nuova

creatura.

[m]a-mi pi-a-ša te-pu-ša-am-ma

[is-s]à-qar a-na i-li ra-bu-tim

[ši-i]p-ra ta-aq-bi-a-ni-im-ma ú-ša-ak-lì-il

i-lam ta-aṭ-bu-ḫa qá-du ṭe-mi-šu

ka-ab-tam du-ul-la-ku-nu 〈ú-ša-as〉-sí-ik

šu-up-li-ik-ka-ku-nu a-wi-[l]am e-mi-id

ta-aš-ta-ʾi-ṭa ri-ig-ma a-na 〈a-wi-lu〉-ti

ap-ṭú-ur ul-la an-du-ra-[ra aš-ku-u]n |

Poi Mami aprì bocca

e si rivolse ai grandi dèi:

«[Il lavoro] che mi avete ordinato

io l'ho compiuto!

Voi avete immolato questo dio con la sua intelligenza,

io vi ho liberato dal vostro pesante lavoro,

io ho imposto la vostra fatica all'uomo.

Voi avete imposto il lamento all'umanità,

io ho reciso la vostra catena e voi siete liberi!» |

|

Enûma ilû awîlum [I: -] |

A questo punto tutti gli dèi corrono grati ad abbracciare le

ginocchia di Nintu/Mami

e le dànno il nuovo nome di Bêlit-kala-ilî «signora

di tutti gli dèi». Ora non resta che trarre, dall'informe argilla, i primi

esseri umani, ma disgraziatamente il testo s'interrompe qui, essendo il seguito

andato perduto. Altri frammenti di diversa provenienza (uno da Ninive, un altro

neo-assiro, un terzo paleo-babilonese) ci aiutano tuttavia a ricostruire il

proseguo del mito.

L'azione si sposta nel bît šimti, «la sala dei

destini», dove assistiamo ai diversi processi che porteranno dalla formazione

del feto, dalla permanenza nell'utero fino alla sua espulsione al momento del

parto. Enki e Nintu

entrano da soli in questo sacro luogo, portandovi l'impasto di argilla e carne e

sangue, e iniziano un processo compiuto ora da Enki,

ora da Nintu, in cui l'alternanza dei gesti

permette a ciascuno di definire il campo d'azione che gli è proprio.

Enki provvede a plasmare l'argilla sotto gli occhi

di Nintu, la quale ripete le formule che

Enki le detta

coscienziosamente. Quando ha terminato di declamare le formule,

Nintu stacca quattordici pani d'argilla: ne mette

sette a destra e sette a sinistra di una bassa parete di mattoni. I quattordici

pani sembra vengano pressati in altrettanti stampi o «uteri»: da sette di essi

nasceranno degli uomini, dagli altri sette delle donne, i quali si disporranno

in altrettante coppie. Nintu stabilisce così le

regole della gravidanza e della nascita, che da allora faranno parte del mondo.

Il testo paleo-babilonese sembra descrivere la maturazione di questi archetipi

umani: lo sviluppo dei seni nelle fanciulle e l'apparire della barba nei

ragazzi. Nintu, accovacciata, tiene il conto del

tempo. Quando alla fine arriva il momento fissato per il parto, al

decimo mese lunare, la dea, felice e con la testa coperta, fa da levatrice.

Viene così creato l'uomo, che può accollarsi

il duro lavoro che era stato degli dèi.

al-li ma-ar-ri ib nu-ú eš-[re]-ti

i-ki ib-nu-ú ra-bu-t[im]

bu-bu-ti-iš ni-ši ti-i-ti-iš [i-li] |

[E gli uomini] costruirono nuovi picconi e zappe,

poi edificarono grandi dighe di irrigazione

per provvedere alla fame degli uomini e al cibo degli dèi. |

| Enûma

ilû awîlum [I: -] |

Altri testi mesopotamici – sumeri e accadici – narrano differenti versioni del mito antropogonico. Nella

maggior parte di esse viene confermato il ruolo creatore di

Enki/Ea nel plasmare

l'umanità dall'argilla, e viene anche confermato che gli uomini esistono per sopperire al lavoro degli dèi. Nel mito antropogonico della tavoletta KAR 4, informalmente intitolato dagli

studiosi «Racconto bilingue della

creazione» o «Sacrificio degli dèi alla», un testo sicuramente anteriore alla fine del II millennio,

di cui possediamo una trascrizione goffamente redatta in duplice versione

sumerica e accadica, l'impresa viene compiuta in un luogo chiamato «fabbrica della

carne» [uzu.mu₂.a]:

| |

E i grandi dèi, là presenti, con gli

Anunnaki che assegnano i destini,

risposero in coro ad Enlil:

«Nella fabbrica della carne [uzu.mu₂.a] di Duranki [Nippur]

dobbiamo immolare due (?) alla divini,

e dal loro sangue far nascere gli uomini!

Il lavoro degli dèi sarà il loro lavoro:

delimiteranno i campi una volta per tutte,

e prenderanno in mano zappa e cesta,

per il profitto della casa dei grandi dèi, degna sede dell'alto podio!

Aggiungeranno zolla a zolla,

delimiteranno i campi una volta per tutte.

Metteranno in funzione il sistema d'irrigazione

per irrigare ovunque

e far germogliare ogni specie di pianta...» |

|

KAR 4

[-] |

Viene così generata la prima coppia umana:

Ullegarra e Annegarra,

rispettivamente «creato per il cielo» e «creato per l'eternità». I loro compiti

sono dichiarati dal testo: essi dovranno far prosperare i campi di grano degli

Anunnaki, curare il bestiame, accrescere

l'abbondanza del paese e celebrare a tempo debito le feste degli

dèi.

Chi siano esattamente gli alla (o lamga

come si leggeva nelle vecchie traduzioni) non lo sappiamo: ma è evidente che anche

qui la creazione degli uomini, destinati al lavoro e alla

fatica, viene compiuta tramite il sacrificio di uno o due dèi. Come nell'Enûma

ilû awîlum, si riteneva evidentemente che lo spirito umano non potesse essere

un prodotto dell'argilla di cui l'uomo era composto, ma potesse provenire soltanto dagli dèi. Questo motivo ricomparirà ancora nell'Enûma elîš

babilonese, dove è Ea

(nomen babilonese di

Enki) a creare l'umanità, ma questa volta a essere

sacrificato è Qingu, alleato e amante di

Tiâmat, che Marduk

aveva sconfitto nella grande battaglia contro le acque primordiali. Questa scena

aggiunge ben poco a ciò che sappiamo dell'antropogonia mesopotamica, ma conferma i punti fino ad ora enumerati.

| |

[Marduk] aprì dunque la bocca e disse a Ea

spiegandogli il progetto che aveva chiuso nel cuore:

«Voglio condensare del sangue, costituire un'ossatura

e creare così un prototipo di essere che si chiamerà Uomo!

Questo prototipo, questo Uomo, voglio crearlo

perché gli siano imposte le fatiche degli dèi e che essi

abbiano tempo libero.

Nuovamente, voglio render più gradevole la loro esistenza,

affinché anche se separati in due gruppi siano ugualmente

onorati».

Come risposta, Ea gli pronunciò queste parole,

comunicandogli il suo progetto per il divertimento degli

dèi:

«Che mi sia dato uno dei loro fratelli:

costui perirà perché siano creati gli uomini!

Che i grandi dèi si riuniscano

affinché sia scelto il colpevole, gli altri saranno sani e salvi!»

Marduk, radunati dunque gli

dèi,

li comandò benevolmente e diede i suoi ordini;

e quando aprì la bocca tutti gli dèi ascoltarono con

rispetto.

Il re [Marduk] rivolse dunque queste parole agli

Anunnaki:

«Fino ad ora voi non avete mai detto che la Verità, certo!

Ebbene, non pronunciate ancora che parole veritiere!

Chi ha ordito il combattimento,

spinto alla rivolta Tiâmat e organizzato la battaglia?

Che me lo si porti, colui che ha ordito il combattimento,

che gli infligga il suo castigo affinché voi stiate in

ozio!»

Gli Igigi, i grandi dèi, gli risposero,

a lui, lugal-dimmer-an-ki-a, il re del cielo e della terra, loro signore:

«Qingu soltanto ha ordito il

combattimento,

spinto alla rivolta Tiâmat e organizzato la battaglia!»

Venne dunque [Qingu] incatenato e messo di fronte ad

Ea:

poi per infliggergli il suo castigo, fu dissanguato,

e con il suo sangue Ea creò l'Umanità

alla quale impose il lavoro degli dèi liberando questi

ultimi. |

|

Enûma elîš [VI: -]

|

Nell'Enûma elîš il motivo

della creazione dell'uomo è secondario: lo troviamo associato alla grande narrazione

della guerra che oppone gli dèi ad Apsû e

Tiâmat e coscienziosamente sbrigato prima di

passare alla glorificazione di Marduk. Tutti i

dettagli narrati nell'Enûma ilû awîlum qui si dànno

per scontati: agli autori dell'Enûma elîš

preme soltanto di dividere tra

Enki/Ea e

Marduk la responsabilità della creazione dell'uomo.

L'antica antropogonia sumerica viene integrata nell'Enûma

elîš ed adattata alle nuove necessità teologiche.

Il sacrificio del dio Weʾe, nell'Enûma ilû

awîlum, si era reso necessario per creare l'uomo e

risolvere l'incresciosa situazione di liberare gli

Igigi dalla necessità e dal peso del lavoro; anche se permane il dubbio che proprio

Weʾe fosse stato l'istigatore della rivolta degli

Igigi, la sua uccisione non si configura,

nel testo, come una vera e propria punizione. È vero,

Enlil aveva richiesto un castigo, ma alla sua rabbia erano subentrati gli inviti alla moderazione di Anu ed

Enki. Al contrario, Weʾe

sembra essere stato ucciso perché dotato di «intelligenza» [ṭêmu]. La sua carne e il

suo sangue, mescolati con l'argilla, costituiscono la materia prima del

prototipo

umano, ma è proprio dall'«intelligenza» [ṭêmu] di Weʾe

che deriva lo «spirito» [eṭemmu] dell'uomo.

Invece, nell'Enûma

elîš, Qingu viene punito per essersi ribellato. In questo testo la fedeltà di tutti gli dèi al

loro nuovo re Marduk è totale, e anzi, dèi sembrano

ben felici e ansiosi di compiacere Marduk con le

loro opere. È lo stesso Marduk, sovrano benigno e

compiacente, che si premura a liberarli in anticipo del gravame del loro lavoro.

La novità del poema babilonese è che qui è Marduk

ad avere l'idea di creare un «prototipo di uomo», anche se il delicato

compito della creazione spetta, come sempre, al saggio

Enki/Ea.

Ed è sempre

Enki/Ea, qui come nell'Enûma ilû

awîlum,

a richiedere il sacrificio di un dio affinché la nuova creatura possa venire

creata. La punizione di Qingu servirà affinché gli

dèi possano «stare in ozio». Sussiste dunque qui la duplice motivazione: viene

ribadita l'autorità giudiziaria di Marduk, e

intanto dal sacrificio di Qingu sarà creato l'uomo. |

| IN GRECIA:

ANTROPOGONIE IN COMPETIZIONE Il mito della creazione

dell'uomo non è centrale nella mitologia greca, assai più interessata a

descrivere le relazioni, sempre conflittuali e appassionate, tra divinità ed esseri umani.

Scartabellando la vastissima letteratura classica, non si fatica a trovare accenni a molti

distinti motivi antropogonici, evidente risultato di una complessa

stratificazione di miti e leggende, ed è arduo riuscire trarne un quadro

unitario. Manca in Grecia, ancor più che in Mesopotamia, un racconto

«canonico», che possa fungere da guida attraverso le frastagliate contraddizioni

del corpus mitologico ellenico. E se da un lato la cosa è meno perdonabile, vista la maggiore

coerenza linguistica e culturale che la Grecia presenta rispetto alla

sovrapposizione di popoli dell'antico Medio Oriente, dall'altro,

la presenza, nel mondo ellenico, di tante distinte tradizioni in

competizione tra loro, rende la nostra analisi assai più interessante.

Scartabellando il materiale greco, rinveniamo molte distinte modalità sul

modo in cui l'uomo venne ad esistere:

- I primi uomini spuntano dal suolo, figli della madre terra

Gê. È una tradizione di origine pre-ellenica, attestata in

diverse versioni regionali (in Beozia, ad esempio, si

diceva che Alalkomeneús fosse stato il primo

uomo a scaturire dalla terra; in Arcadia, Pelasgós

era emerso dal suolo già prima che in cielo splendesse la luna; a

Eleusi il primo uomo a sorgere dalla terra fu Dysaúlēs,

etc.), come testimonia Hippolytus Romanus (Refutatio Omnium Heresium [V:

vi: 3]).

Secondo una notizia riferita da Plátōn, gli ateniesi si ritenevano

autoctoni del fertile suolo attico, dal quale affermavano di essere

spontaneamente scaturiti (Menéxenos [237d-237e]).

- Gli uomini nascono dalle pietre. Variante del precedente mitema,

attestata nel mito di Deukalíōn e

Pýrrha, dove le pietre sono le «ossa» della

madre terra.

- Gli uomini si originano dagli alberi. Hēsíodos afferma che Zeús

trasse la stirpe violenta dell'età dell'oro dai frassini

(Érga kaì Hēmérai [-]). È un mitema di probabile origine indoeuropea, almeno a

giudicare dai motivi omologhi attestati in Īrān e in Scandinavia.

- Gli uomini vengono plasmati nella terra, inumidita con l'acqua, per

opera di uno o più demiurghi. A effettuare l'operazione è di solito

Promētheús,

ma possono comparire nel ruolo anche

Hḗphaistos, Athēnâ

o lo stesso Zeús. Di probabile origine medio-orientale, è il mitema più diffuso presso gli autori antichi.

- Tra le varianti minori, ricordiamo la nascita degli Spartoí da una

seminagione di denti di drago, attestata nel mito di

Kádmos, e quella del popolo dei Myrmidónes, creato da

Zeús a partire dalle formiche dell'isola di

Egina.

In questa straordinaria varietà di fantasie antropogoniche,

quella che interessa a noi è l'operazione demiurgica, nella quale un dio plasma

i primi uomini a partire dalla terra, inumidita nell'acqua o

seccata dal fuoco. Il mito greco assegna questo compito a uno dei personaggi più

misteriosi e affascinanti del mito greco,

Promētheús.

Sanctius his animal mentisque capacius altae

deerat adhuc et quod dominari in cetera posset:

natus homo est, sive hunc divino semine fecit

ille opifex rerum, mundi melioris origo,

sive recens tellus seductaque nuper ab alto

aethere cognati retinebat semina caeli.

quam satus Iapeto, mixtam pluvialibus undis,

finxit in effigiem moderantum cuncta deorum,

pronaque cum spectent animalia cetera terram,

os homini sublime dedit caelumque videre

iussit et erectos ad sidera tollere vultus:

sic, modo quae fuerat rudis et sine imagine, tellus

induit ignotas hominum conversa figuras. |

Ma ancora mancava un essere più nobile di questi [gli

animali]

dotato di di più alto intelletto e capace di dominare sugli altri.

Nacque l'uomo, o fatto con divina semenza

da quel grande artefice, principio di un mondo migliore,

o plasmato dal figlio di Iapetós [Promētheús],

a immagine degli dèi che tutto regolano,

impastando la terra ancora recente con acqua piovana,

che, da poco separata dall'alto etere, ancora conservava qualche germe celeste.

Mentre gli altri animali stanno curvi e guardano il suolo,

all'uomo egli dette un viso rivolto verso il cielo

e ordinò che fissasse, eretto, il firmamento.

Così, quella terra che fino a poco prima era grezza e informe,

subì una trasformazione e assunse figure mai viste di uomini. |

|

Publius Ovidius Naso:

Metamorphoseon [I: -]

|

È la penna leziosa di Ovidius a fornirci il paradigma di sette secoli di

speculazione mitologica. Certo, siamo nel periodo augusteo, alla fine del

percorso mitografico classico. Il mito è ormai diventato materia

per artisti, e Ovidius ci gioca senza nemmeno più crederci. Rimane tuttavia la

consapevolezza, fortissima, che la creta umana debba possedere un quid

impalpabile, e con un colpo di genio Ovidius fa arrivare la scintilla divina al

prototipo umano mescolando l'impasto terreo con l'acqua pluviale, che ancora

contiene in sé la natura soprannaturale dell'etere celeste.

Che nel mito classico l'uomo sia creato a «immagine divina» [in effigiem

deorum], ci stupisce molto meno: è anzi, un divertente rovesciamento logico,

visto che i Greci, prima dei Romani, avevano disegnato le loro divinità con

spiccati tratti antropomorfi. Un secolo e mezzo più tardi, il siriano Loukianós Samosateús (120-180/192) affronta il racconto antropogonico con

piglio irriverente, e così imbastisce l'autodifesa di

Promētheús,

a cui gli dèi contestano il «delitto» di aver voluto creare il genere umano, di

cui non si sentiva affatto il bisogno.

| «Vengo ora a parlare della formazione degli uomini.

Questa accusa, o Hērmês, ha due parti; e io non so

di che più m'incolpate, o che gli uomini non dovevano esistere affatto, ed era

meglio che rimanevano terra inerte ed informe; o pure che dovevano esser fatti,

ma di forma e d'aspetto diversi da quel che sono. [...]. In principio v'era la

sola specie divina e abitatrice del cielo; la terra era una cosa selvaggia ed

informe, tutta ispida di foreste dove non penetrava il giorno, e non aveva

altari né templi: dov'erano allora le statue, i simulacri, e gli altri monumenti

che or si vedono dovunque, e con tanto onore venerati? Io, che sempre penso al

bene comune, e considero come accrescere la gloria degli dèi, [...] mi dissi che

sarebbe stata una cosa buona prendere un po' di creta, e comporne degli animali

dando loro una forma simile alla nostra [...]. Però volli che quest'essere fosse

mortale, ma pieno d'industria, di senno, e di sentimento del bene. E dunque

mescendo terra ed acqua, come dicono i poeti, e fattane una poltiglia, plasmai

gli uomini: e chiamai Athēnâ per aiutarmi

nell'opera. [...]. |

| «Il bene che io ho fatto agli dèi per mezzo degli uomini,

vedilo, getta uno sguardo su la terra non più squallida ed orrida, ma abbellita

di città, di campi coltivati, di alberi fruttiferi; vedi il mare coperto di

navi, le isole abitate, altari, sacrifici, templi, solennità in ogni parte,

piene tutte le vie e le piazze di immagini di Zeús.

[...]. Non essendovi gli uomini, la bellezza dell'universo sarebbe rimasta senza

spettatori; e noi immortali saremmo ricchi di una ricchezza priva di ammiratori.

[...]. |

| «Ma gli uomini sono ribaldi tra loro, tu mi dirai;

compiono adulteri, si sgozzano nelle guerre, sforzano le sorelle, insidiano alla

vita dei genitori. E fra noi non si fanno assai di queste cose? Dobbiamo allora

accusare Ouranós e Gê che ci han data l'esistenza? Forse mi dirai, che

per aver cura degli uomini è necessità che ci sobbarchiamo la noia di molte

faccende. Dunque anche il pastore si lamenterà di possedere greggi, perché poi è

costretto ad averne cura. Questa fatica è in realtà una dolcezza. È un pensiero

non privo di diletto, perchè ci dà un'occupazione. Che faremmo noi se non

avessimo a pensare a nulla? Ce la passeremmo in ozio a bere il nettare, a

riempirci d'ambrosia, senza far niente. Ma il maggior mio dispetto è che voi, i

quali mi biasimate di aver formati gli uomini, e massimamente le donne, vi

innamorate di esse, e non cessate di scender sulla terra divenendo ora tori, ora

satiri, ora cigni, e non disdegnate di generare semidèi con esse. |

| «Ma si doveva, forse dirai, plasmare gli uomini, sì, ma

d'altra forma, e non simili a noi. E quale altra forma migliore della nostra, di

cui conosco l'altissima bellezza, avrei mai potuto propormi? Conveniva forse che

l'uomo fosse un animale stupido, feroce, e selvaggio? E come avrebbe fatto

sacrifici agli dèi, e resi altri onori a voi, se egli non fosse stato quale egli

è? Eppure quando vi offrono le ecatombe, voi non le rifiutate, ancorché doveste

andare sino all'Oceano, agl'incolpabili Etiopi.» |

|

Loukianós hò Samosateús:

Promētheús ē Kaúkasos |

Alla poesia leziosa di Ovidius, Loukianós oppone una

penna intinta nel vetriolo. Scrittore piacevolissimo e intelligente, Loukianós

utilizza l'antichissimo tema antropogonico a fini

polemici, ma mostra di averne ben presenti gli addentellati mitici. È d'accordo

con Ovidius sul fatto che gli uomini partecipino della natura divina, anche se

nel caustico retore siriano non sono soltanto le facoltà

razionali e spirituali, che gli uomini hanno in comune con gli dèi, ma anche la capacità di compiere misfatti e indulgere

ai vizi. In un mondo che oppone

uomini teomorfi a divinità antropomorfe, questo rapporto di «immagine e

somiglianza» tra mortali e immortali copre l'intero spettro del nostro agire,

sia in quel che ci riempie di orgoglio, sia in ciò di cui dovremmo vergognarci.

Il secondo motivo, accennato in Ovidius ma meglio sviluppato in Loukianós, è

che la presenza umana sia un ulteriore passo nel discorso cosmogonico. Che senso

avrebbe avuto un mondo deserto e selvaggio? L'uomo può addomesticarlo con strade

e città, civilizzarlo con edifici e giardini; colmarlo di letteratura, opere

d'arte e poesia. I miti antichi non

distinguono tra elementi naturali e culturali: il mondo presuppone allo stesso

modo gli uni e gli altri.

L'antropizzazione del territorio è il necessario punto di arrivo nel processo dal cháos al kósmos.

Ma c'è ancora un altro punto, sul quale è bene insistere, sebbene sia assente

in Ovidius e sia appena accennato in Loukianós: cosa sarebbe la divinità senza

uno specchio in cui confrontarsi? Gli uomini sacrificano agli dèi. Senza

il genere umano, gli dèi sarebbero rimasti privi di onori, offerte e sacrifici. Loukianós la prende alla lontana ma, come vedremo, il mito

antropogonico greco – come quello mesopotamico – non fa che girare attorno

a questo punto fondamentale.

|

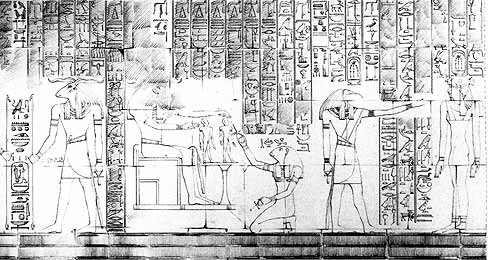

| Promētheús modella il primo uomo, Athēnâ gli

infonde il pensiero |

Frammento di un sarcofago romano (180-190 a.C.)

Museo del Prado, Madrid (Spagna) |

|

PROMĒTHEÚS, IL DEMIURGO

Siamo partiti da Ovidius e Loukianós perché sono loro a tirare le somme della

mitografia classica, in epoca tarda, e anche perché ci forniscono alcuni degli

esempi letterariamente più completi del mito della creazione dell'uomo per mano

di Promētheús.

Ma questo racconto era affiorato più volte nel corso della sterminata letteratura

greca e romana, a volte divenendo motivo centrale in opere di altissimo valore

poetico o filosofico. Non è agevole fornire una cernita

completa delle testimonianze letterarie su

Promētheús, ma non si può trascurare di citare innanzitutto il ciclo di

tragedie

che gli dedicò Aischýlos (525-456 a.C.). Di tre, ci resta solo la prima, il

Promētheús

desmṓtēs («Promētheús

incatenato»), dove il figlio di Iapetós

è presentato come creatore, maestro e difensore dell'uomo.

Plátōn (428/427-348/347 a.C.)

prende spunto dal mito di Promētheús

per trarne un interessante apologo sulla natura politica dell'uomo. Uomini e animali vengono creati insieme nel

sottosuolo. Giunto il momento di farli emergere sulla superficie della terra, Epimētheús

si offre di distribuire equamente le capacità tra tutte le specie, in modo da dare a ciascuna i mezzi

adeguati per sopravvivere. Ma dopo aver operato un'attenta suddivisione, Epimētheús

si accorge di aver esaurito tutte le qualità con gli animali e di aver lasciato

gli esseri umani

nudi e indifesi. Suo fratello Promētheús,

dona allora agli uomini il fuoco e la téchnē,

rubati rispettivamente ad Hḗphaistos e ad

Athēnâ: per questo furto verrà punito. In

seguito Zeús donerà agli uomini la sapienza

politica, in modo da permettere loro di unirsi in gruppi sociali e collaborare per il

comune vantaggio. (Prōtagóras [320c-320d]).

Echi del mito compaiono in molte altre fonti: un frammento di Sapphṓ

[207] e un altro di

Kallímachos

[493] si limitano a citarlo en passant.

Il favolista Aísōpos (±620-±560 a.C.) ne effettua delle variazioni

allegoriche [515 | 516 | 517 | 527 | 530 | 535].

Ma stiamo parlando di rielaborazioni letterarie, in cui il racconto prometeico viene piegato a fini poetici, polemici, drammaturgici,

filosofici, moralistici. Nessuna di queste fonti riferisce il racconto nella

sua nudità «originale». Unico mitografo, Apollódōros risolve il mito antropogonico in due

sole righe:

| Dall'acqua e dalla terra,

Promētheús plasmò gli uomini e inoltre donò loro il fuoco

racchiudendolo, di nascosto da Zeús, dentro una

canna. |

|

Apollódōros: Bibliothḗkē

[I: 7] |

Nient'altro. Ma che il mito demiurgico su

Promētheús fosse ben conosciuto a livello popolare, lo attesta il geografo Pausanías (110-180), con una

deliziosa indicazione turistica: a Panopeús, nella Focide, si potevano

ammirare due macigni argillosi, del colore e del profumo della pelle umana; la

gente del luogo affermava fossero il residuo dell'impasto utilizzato da Promētheús per modellare i primi uomini

(Periḗgēsis [X: 4]).

Nonostante le numerose citazioni e rielaborazioni che s'inseguono in

un millennio di letteratura classica, il racconto demiurgico su

Promētheús sembra mancare di una versione principale. Gli autori greco-latini

non fanno che rifarsi a una tradizione comune e diffusa, ma non abbiamo

una Urquelle, una fonte primaria, originale. Se risaliamo fino

all'epoca pre-classica, quando la letteratura e la filosofia greca sono ancora a

stento distinguibili dal substrato mitologico, il mito antropogonico si fa

vago, evanescente, e ci scompare tra le dita. Escluso Hómēros,

assai più interessato alle imprese dei suoi re e guerrieri, rimane Hēsíodos,

nostra unica guida in questi stadi antichissimi. È con Hēsíodos che i miti

ellenici assumono la configurazione destinata a divenire canonica per la civiltà occidentale. E Promētheús è un

personaggio chiave nei due libri di Hēsíodos, per quanto non venga mai

presentato come creatore dell'uomo.

La porta per entrare nel mondo esiodeo è un verso degli

Érga kaì Hēmérai,

le «Opere e i giorni», dove leggiamo che...

| ...hōs homóthen gegáasi theoì thnētoí t' ánthrōpoi. |

...uomini e dèi hanno la stessa origine. |

|

Hēsíodos: Érga kaì Hēmérai [] |

I primi tre dèi della stirpe olimpica, Zeús, Poseidôn

e Aḯdēs, erano figli di Krónos,

il più giovane dei Titânes. Il

racconto viene sviluppato da

Hēsíodos nell'altra sua opera, la

Theogonía, dove Zeús

sconfigge i Titânes

in un'apocalittica battaglia, e, spodestato il padre Krónos,

diviene il nuovo re dell'universo.

A questo punto, affidandosi alla sorte, Zeús

divide la potestà sull'universo con i suoi fratelli, e ciascuno prende possesso della sua

timḗ, in una scena calma e maestosa:

Treîs gár t' ek Krónou eimèn adelpheoì hoùs téketo

Rhéa

Zeùs kaì egṓ, trítatos d' Aḯdēs enéroisin anássōn.

trichthà dè pánta dédastai, hékastos d' émmore timês;

ḗtoi egṑn élachon poliḕn hála naiémen aieì

palloménōn, Aḯdēs d' élache zóphon ēeróenta,

Zeùs d' élach' ouranòn eurỳn en aithéri kaì nephélēısi;

gaîa d' éti xynḕ pántōn kaì makròs Ólympos. |

Tre sono i figli di Krónos

che Rhéa generò.

Zeús, io [Poseidôn], e terzo Aḯdēs

signore degli inferi.

E tutto in tre fu diviso, ciascuno ebbe una parte:

a me toccò di vivere sempre nel mare canuto,

quando tirammo le sorti, Aḯdēs ebbe l'ombra

nebbiosa,

e Zeús si prese il cielo fra le nuvole e l'etere;

comune a tutti la terra e l'alto Ólympos rimane. |

|

Hómēros: Iliás [XV: -] |

Se al lettore cominciano a fischiare le orecchie, ne ha ben donde: non

avevamo forse letto una scena simile nell'Enûma ilû

awîlum, anzi, talmente vicina al testo greco, da rappresentarne un

calco impressionante? I tre maggiori dèi, anch'essi tirando le sorti, si dividono la potestà

sulle sfere cosmiche che costituiscono l'universo:

[q]a-tam i-ḫu-zu qa-ti-ša

is-qá-am id-du-ú i-lu iz-zu-zu

〈a-nu〉 i-te-li š[a-me]-〈e〉-ša

[××]××× 〈er〉-ṣe-tam ba-ú-la-〈tu〉-uš-šu

[ši-ga-ra n]a-aḫ-ba-li ti-a-am-tim

[it-ta-a]d-nu a-na en-ki na-aš-ši-〈ki〉 |

Raggiunto un accordo (?)

i grandi dèi avevano estratto a sorte i propri domini:

Anu era salito in cielo;

Enlil aveva avuto la terra

come dominio (?),

[e il chiavistello] che barrica il mare

era stato assegnato al principe

Enki. |

|

Enûma ilû awîlum [I: -] |

Sappiamo come prosegue il mito mesopotamico: Anu e il suo seguito salgono in cielo,

Enki e il suo corteo

scendono nell'Apsû,

Enlil diviene signore della

terra; quindi gli Anunnaki

impongono agli Igigi

il canestro del lavoro, al fine di produrre la materia prima per i sacrifici.

In seguito questi ultimi si ribellano ed Enki,

dopo aver sacrificato uno degli Igigi,

impasta il suo sangue alla creta e crea

l'uomo affinché si sobbarchi il mantenimento gli dèi.

La

Theogonía esiodea mette in scena

un'analoga serie di rapporti di potere, risolvendoli in vario modo. Zeús

usa dapprima la forza

contro i Titânes

e, dopo averli sconfitti, li scaraventa nel Tártaros;

si affida poi a un tiro di astragali per dividere le timaí con i suoi fratelli. Se il

secondo motivo deriva direttamente dal tema mesopotamico, la battaglia tra

Olýmpioi e Titânes

sembra derivare da un mitema differente: qui i collegamenti sono piuttosto indoeuropei. Nello schema,

tuttavia, la titanomachia occupa

la nicchia che in Mesopotamia è assegnata alla ribellione degli

Igigi.

A questo punto, il mito paleobabilonese metteva in scena la creazione

dell'uomo. Il racconto ellenico sembra prendere una strada diversa... ma non

fermiamoci all'apparenza. Ricordiamoci dell'affermazione di

Hēsíodos: «uomini e dèi hanno la stessa

origine». Affermazione destinata a rimanere ingiustificata, in quanto

Hēsíodos, pur narrando delle primissime età del

genere umano, è piuttosto reticente sui dettagli antropogonici. Non lo è

tuttavia su molti altri elementi. Infatti, mentre da Krónos

discendono gli Olýmpioi, suo fratello Iapetós

è padre di

Promētheús, il creatore del genere umano.

Questo Iapetós

non è che una trasparente ellenizzazione di Yāẹṯ,

uno dei tre figli di

Noḥ, biblico antenato delle stirpi elleniche e indoeuropee in

generale. In un passo degli Oracoli Sibillini, testi apocalittici

giudaico-ellenistici, composti tra il II e il I sec. a.C., la divisione del

mondo in tre parti veniva effettuata tra i fratelli Krónos, Iapetós

e

Titán, dopo il crollo della torre di Babele

(Oracula Sibyllina [III: -]). Tale

tradizione sembra fosse una versione ellenizzata del mito biblico di Šēm,

Ḥām e Yāẹṯ,

i quali si spartirono il mondo dopo il diluvio.

L'andamento della

Theogonía non è sempre

consequenziale: Hēsíodos si muove avanti e

indietro, svolgendo i molteplici fili delle sue genealogie; sovente usa la

tecnica dell'hýsteron próteron, raccontando i fatti a partire dalle loro

conseguenze, rendendoci difficile il compito di disporre gli eventi in un sicuro

percorso cronologico. È il caso della titanomachia. Quando Titânes

e Olýmpioi sono sul punto di ormai

scagliarsi gli uni contro gli altri, e il lettore è carico nella spasmodica

attesa della grande battaglia, Hēsíodos si

blocca, cambia discorso e, agguantato un altro dei suoi innumerevoli fili, si

mette a parlarci della discendenza di Iapetós. E

che discendenza! Quattro figli, tutti quanti eccessivi nella loro ambizione,

forza, sottigliezza o imprevidenza; tutti situati ai margini dell'ordine

cosmico, se non apertamente ribelli.

Koúrēn d’ Iapetòs kallísphyron Ōkeanínēn

ēgágeto Klyménēn kaì homòn léchos eisanébainen.

Hḗ dé hoi Átlanta krateróphrona geínato paîda;

tíkte d’ hyperkýdanta Menoítion ēdè Promēthéa,

poikílon aiolómētin, hamartínoón t’ Epimēthéa,

hòs kakòn ex archês génet’ andrásin alphēstêsin... |

Iapetós, l' oceanina,

fanciulla dalle belle caviglie

sposò, Kliménē, e ascese il suo talamo.

Ed ella generò

Átlas dal cuore violento,

e partorì l'orgoglioso Menoítios, e

Promētheús

versatile e astuto, e Epimētheús senza senno,

che fu causa del male per gli uomini che mangiano pane... |

|

Hēsíodos:

Theogonía [-] |

I figli di Iapetós sono destinati tutti, in un modo o nell'altro, a

venire puniti, o a divenire essi stessi strumenti di punizione. Átlas

verrà condannato a sostenere il cielo sulle spalle, sembra in punizione di aver guidato i Titânes

nella battaglia contro gli Olýmpioi; Menoítios

cadrà

fulminato dallo stesso

Zeús a causa della sua arroganza e scelleratezza;

Promētheús finirà incatenato alle rocce del

Caucaso, Epimētheús verrà indotto ad accettare il

«male» costituito dalla prima donna, una condanna destinata a ripercuotersi su tutto

il genere umano. Ma non anticipiamo il nostro dramma, e procediamo un

passo alla volta.

È una strana coppia contrastiva, quella costituita da

Promētheús ed Epimētheús.

Due personaggi dai nomi parlanti: il «preveggente»

e il «postveggente», il primo presentato fin da subito come «versatile» [poikílos]

e «astuto» [aiolómētis], il

secondo «senza senno» [amartínoon].

Stando ad Aischýlos,

Promētheús fu

stratega di Zeús durante la titanomachia, e possiamo immaginare quali preziosissimi servigi gli

abbia recato nel corso della

battaglia, contribuendo alla sua vittoria finale. Ma mentre la tragedia di Aischýlos insiste su questi dettagli,

Hēsíodos li ignora per concentrarsi su

un episodio «minore»: quello del sacrificio di Mēkṓnē

(è questo l'antico nome della città di Sikyônos/Sicione, nel

nord del Peloponneso).

L'incipit è

enigmatico:

Kaì gar hót’ ekrínonto theoì thnētoí t’ ánthrōpoi

Mēkṓnēı... |

Infatti, quando la loro contesa dirimevano gli dèi e i

mortali

a Mēkṓnē... |

|

Hēsíodos:

Theogonía

[-] |

Una contesa tra dèi e uomini mortali? Di cosa stiamo parlando? Il problema non è da poco, tantopiù

che, fino ad ora, la

Theogonía è stata tutto un susseguirsi di

generazioni titaniche e divine: non si era mai parlato di esseri umani. È solo

negli Érga kaì Hēmérai che Hēsíodos

ci assicurerà sul fatto che essi esistevano già all'epoca di

Krónos. La

Theogonía dà per scontata la loro esistenza,

e se ne ricorda d'un tratto.

Giunto al punto in cui

Olýmpioi e Titânes

stanno ormai per scagliarsi

gli uni contro gli altri, nella grande battaglia che deciderà il destino

dell'universo, Hēsíodos interrompe il racconto e,

lasciandoci con il fiato sospeso, inizia la non breve divagazione del sacrificio

di Mēkṓnē,

e la inizia in modo abrupto, dando tutte le premesse per scontate.

A questa ignota contesa tra dèi e uomini mortali accenna forse Aischýlos,

nel suo

Promētheús desmṓtēs, in cui il titán

afferma di essere intervenuto per salvare gli uomini da

Zeús, che voleva sterminarli.

| |

«Come si assise al trono di suo padre

[Zeús]

divise le timaí tra gli dèi,

a ognuno i suoi, distribuì i poteri:

e non contò i mortali, gl'infelici,

ma voleva annientare il loro seme

e seminare un'altra stirpe umana.

Nessuno gli si oppose, tranne me.

Io l'osai. E liberai i mortali

dall'essere dispersi nella morte.» |

|

Aischýlos:

Promētheús desmṓtēs |

Sappiamo poco o nulla su questo mito, che pure ha un riscontro nel seguito

dell'Enûma ilû awîlum, dove il crudele

Enlil tenta di distruggere a più riprese il genere

umano, ma Enki riesce ogni volta a salvarlo. Il

braccio di ferro tra le due divinità, che ha per posta la sopravvivenza umana,

culmina, sia in Mesopotamia che in Grecia, nel diluvio universale, scatenato

rispettivamente da Enlil e da

Zeús, e nel quale tutta l'umanità viene annegata. Ma di nuovo, saranno

Enki e Promētheús, nei rispettivi

miti, a suggerire ai due noè della situazione (Atraḫasîs

e Deukalíōn) di costruire un'arca per salvarsi. Ma

tratteremo in altra sede del diluvio: ci preme ora sapere con quali argomenti Promētheús

abbia potuto convincere Zeús a risparmiare il

genere umano.

Gli argomenti in realtà sono abbastanza ovvi. Sono già presenti nella

brillante autodifesa che Loukianós mette in bocca a Promētheús,

nel suo

Promētheús ē Kaúkasos, ma anche nelle antropogonie

mesopotamiche: gli uomini sono indispensabili agli dèi in quanto tributano loro

un culto e li nutrono con offerte e sacrifici. Ed è con un ovvio sacrificio che

Atraḫasîs si riappacifica con

Enlil, dopo il diluvio; e

Nōḥ non si comporterà in maniera differente nel mito ebraico.

Ma a ben guardare, c'è in atto un sacrificio anche a Mēkṓnē,

e sembra posto a chiusura dell'enigmatica «contesa» tra uomini e dèi, contesa di

cui Hēsíodos non specifica la natura.

Quel che gli interessa è che Promētheús sia

stato chiamato a officiare al sacrificio.

Kaì gar hót’ ekrínonto theoì thnētoí t’ ánthrōpoi

Mēkṓnēı, tót’ épeita mégan boûn próphroni thymōı

dassámenos proéthēke, Diòs nóon exapaphískōn.

Toîs mèn gar sárkas te kaì éŋkata píona dēmōı

en hrinōı katéthēke kalýpsas gastrì boeíēı,

tōı d’ aût’ ostéa leyka boòs dolíēı epì téchnēı

euthetísas katéthēke kalýpsas argéti dēmōı.

Dḕ tóte min proséeipe patḕr andrôn te theôn te;

«Iapetionídē, pántōn arideíket' anáktōn,

ô pépon, ōs heterozḗlōs diedássao moíras».

Hṓs pháto kertoméōn Zeùs áphthita mḗdea eidṓs.

Tòn d'

aûte proséeipe Promētheùs aŋkylomḗtēs

êk' epimeidḗsas, dolíēs d' ou lḗtheto téchnēs;

«Zeû kýdiste mégiste theôn aieigenetáōn,

tôn d' héle', hoppotérēn se enì phresì thymòs anṓgei».

Phê hra dolophronéōn... |

Infatti, quando la loro contesa dirimevano gli dèi e i

mortali

a Mēkṓnē, [Promētheús]

con subdola mente, spartì un bue

dopo averlo diviso, volendo ingannare la mente di

Zeús.

Da una parte egli pose le carni e le interiora

ricche di grasso nella pelle del bue, ben coperte nel ventre,

dall'altra dispose ad arte le candide ossa

spolpate, nascoste nel bianco grasso.

E allora [Zeús], padre

degli uomini e degli dei, disse:

«Figlio di Iapetós, illustre fra tutti i signori,

mio caro, con quanta ingiustizia hai fatto le parti!»

Così disse Zeús che conosce gli eterni consigli;

E Promētheús dai torti pensieri rispose,

ridendo sommesso, e non dimenticava le arti dell'inganno:

«Nobilissimo Zeús, sommo tra gli dèi immortali,

scegli la tua parte come ti suggerisce il cuore».

Così disse, tramando l'inganno... |

|

Hēsíodos:

Theogonía [-] |

Promētheús

esegue per la prima volta gli stessi gesti che i Greci

ripeteranno sui loro altari nei secoli a venire. Il bue viene abbattuto e

scuoiato. Le ossa delle zampe, i cosiddetti ostéa

leuká, vengono accuratamente spolpati. Dopodiché, l'astuto titân

fa un bel mucchietto delle ossa del bue e lo copre con uno strato di

grasso, bianco e appetitoso. Poi,

raccoglie tutti i kréa, le carni commestibili, staccate dalle ossa, e le

mette dentro la gastḗr, lo stomaco del bue, viscido e poco

gradevole a vedersi. Sono queste le due porzioni che il figlio di Iapetós

pone dinanzi a Zeús, il quale nota quanto

disuguale sia la suddivisione: è evidente che quel furbacchione di

Promētheús

ne ha

escogitata una delle sue. Zeús lo spia beffardo, e Promētheús

gli ricambia uno sguardo malizioso. Hēsíodos

dirige la scena con mano lesta e sicura.

Quando il titân offre a Zeús di scegliere,

tra i due mucchi, quello che preferisce, il lettore sa subito cosa sta per

accadere. Tra un attimo, il goloso re degli dèi sceglierà il pacco che gli appare più

appetitoso ma, sotto lo strato di grasso, troverà solo un mucchio di bianche

ossa. Così immancabilmente avviene:

...Zeùs d’ áphthita mḗdea eidṑs

gnô hr' oud' ēgnoíēse dólon; kaka d' ósseto thymōı

thnētoîs anthrṓpoisi, ta kaì teléesthai émellen.

Chersì d' hó g' amphotérēısin aneíleto leykòn áleiphar.

Chṓsato dè phrénas amphí, chólos dé min híketo thymón,

ōs íden ostéa leyka boòs dolíēı epì téchnēı.

Ek toû d’ athanátoisin epì chthonì phûl’ anthrṓpōn

kaíous’ ostéa leyka thyēéntōn epì bōmôn. |

...ma Zeús che conosce gli

eterni consigli

riconobbe la frode, non gli sfuggì; e nel suo cuore

meditava sciagure contro i mortali e si preparava a porle in essere.

Raccolse il bianco grasso con ambedue le mani,

si adirò nell'animo e l'ira raggiunse il suo cuore,

quando vide le ossa bianche del bue, frutto dell'inganno:

da qui proviene l'usanza per cui gli uomini bruciano

le ossa bianche sugli altari fragranti per gli immortali. |

|

Hēsíodos:

Theogonía [-] |

E così immancabilmente è avvenuto. Ma Hēsíodos,

invece di prendere la strada diritta, è avanzato per un sentiero irto di

ambiguità. Zeús sapeva, aveva riconosciuto

l'inganno. E allora perché ha scelto di cadere nel tranello? Suona sinistro quel

preludio

ai mali che Zeús «meditava dentro il

suo cuore per gli uomini mortali».

A gli uomini sono toccate invece le carni gustose e croccanti? «Che le

mangino crude!» è la reazione di Zeús, che toglie il

fuoco agli uomini, per punirli dell'inganno. Si diparte qui un altro

grandioso racconto, ché Promētheús

dovrà andare a rubare il fuoco agli dèi per restituirlo agli esseri umani: per

punirlo, Zeús lo incatenerà alle rocce del Caucaso.

Ma questo è un mitema differente, che dovrà essere affrontato

separatamente.

Il terreno di Mēkṓnē, su cui stiamo avanzando, è ben noto agli

interpreti del mito, che lo

hanno calcato ripetutamente per più di duemilacinquecento anni: eppure, conserva ancora i suoi

enigmi, le sue asperità. Quello a cui abbiamo assistito –

Hēsíodos lo dice chiaramente

– è il mito di istituzione della pratica sacrificale. Da questo momento,

per tutti i secoli a venire, gli uomini immoleranno bestie sugli altari: per gli

dèi, saranno bruciate le ossa, mentre le parti commestibili verranno consumate

dagli uomini. L'inganno di Promētheús

si risolve, insomma, nelle modalità di istituzione dei sacrifici. L'umanità sarà legata, in Grecia come in Mesopotamia, al mantenimento degli

dèi attraverso le pratiche cultuali.

Ma questa è solo l'eziologia, il mito di istituzione del rapporto

che, nei secoli a venire, legherà dèi e uomini nel reciproco vincolo

dell'esistenza, con gli dèi che conservano i presupposti del kósmos e

della vita, e gli uomini che mantengono in essere le divinità con offerte e

sacrifici. Ma nell'iniqua spartizione del bue effettuata da

Promētheús, viene

tracciata una linea ancora più sottile, ed è quella che divide tra loro mortali

e immortali. È un punto che Jean-Pierre Vernant ha opportunamente sottolineato:

nella divisione tra ossa e carni, le une destinate agli dèi e le altre agli

uomini, la parte peggiore è proprio la seconda.

Le ossa sono infatti – al contrario delle carni – la parte indeperibile degli

animali. Sono l'architettura del corpo, il loro archetipo immutabile ed eterno.

Agli dèi basta annusarne il profumo, quando le ossa ingrassate bruciano sugli

altari, per condurre un'esistenza immortale. Gli uomini no: gli uomini hanno

continuo bisogno di alimentarsi, per mantenere la propria esistenza; gli uomini

sono fatti di carne, si nutrono di carne; e al contrario delle ossa, la carne si

decompone, è paradigma di natura mortale. Che agli uomini tocchi la parte

commestibile del bue è indice dei bisogni e delle necessità della condition

humaine. Nel fare le parti del bue, Promētheús

tira una riga, dividendo per sempre mortali e immortali.

Hómēros fa scorrere non sangue, ma una sostanza chiamata ichṓr, dal

polso della dea Aphrodítē, ferita mentre tenta

di salvare il figlio Aineías dalla furia di Diomḗdēs.

E puntualizza:

Ou gàr sîton édous', ou pínous' aíthopa oînon,

toúnek' anaímonés eisi kaì athánatoi kaleontai. |

Essi [gli dèi] non mangiano pane, non bevono vino di

fiamma,

non hanno sangue perciò, e son chiamati immortali. |

|

Hómēros: Ilías [V: -] |

Il pane e il vino sono dunque cibo degli uomini: l'alimentazione, a cui Promētheús

condanna il genere umano, è ragione della loro mortalità. Questo dà una nuova

profondità all'espressione, dal sapore quasi proverbiale, con cui

Hēsíodos indica gli esseri umani:

«uomini che mangiano pane» [andrói alphēsteîs]

(Theogonía []).

Tale espressione non è una banale specificazione alimentare, ma oppone gli

esseri mortali agli dèi che non hanno bisogno di nutrirsi con il nostro stesso

cibo. Ploútarchos spiega il distico omerico in modo assai chiaro, sebbene un po'

razionalizzando: «[Il pane] non è solo un mezzo che contribuisce alla vita, ma è

anche uno strumento di morte. È dal cibo infatti che si sviluppano le malattie

che invadono il corpo...»

(Moralia: Tôn heptà sophôn sympósion [16]).

L'inganno di Promētheús si ripercuote

sull'intero genere umano. La necessità di procurarsi giornalmente il cibo comporta l'inizio del

lavoro e della fatica. Come gli uomini della Mesopotamia vengono creati per

lavorare, al fine di mantenere gli dèi con i loro sacrifici, i loro affini, in

Grecia, subendo l'inganno di un fraudolento sacrificio, si ritrovano condannati

al medesimo fato. Il mondo diviene quello che noi conosciamo:

Krýpsantes gàr échousi theoì bíon anthrṓpoisin:

rhēidíōs gár ken kaì ep’ ḗmati ergássaio,

hṓste se keis eniautòn échein kaì aergòn eónta:

aîpsá ke pēdálion mèn hypèr kapnoû katatheîo,

érga boôn d’ apóloito kaì hēmiónōn talaergôn.

allà Zeùs ékrypse, cholōsámenos phresìn hêisin,

hótti min exapátēse Promētheùs ankylomḗtēs. |

Gli dèi tengono infatti nascosta agli uomini la fonte

della vita;

se così non fosse, in un sol giorno ti procureresti di che vivere

magari per un anno, e rimartene in ozio,

e subito al focolare appenderesti il timone,

tralasciando il lavoro dei buoi e delle mule pazienti.

Ma Zeús l'aveva nascosta, sdegnato nell'animo,

ché

Promētheús, l'astuto, l'aveva ingannato. |

|

Hēsíodos: Érga kaì Hēmérai [-] |

L'analisi del mito rischia di rivelarsi piuttosto intricata, per non dire

ambigua. Se Promētheús è il «preveggente»,

come leggiamo sull'etichetta, perché il suo agire ai danni di

Zeús si ripercuote poi sugli uomini mortali? E se

Zeús era conscio del tranello, perché finge di

caderci, per poi punire gli uomini? È difficile districarsi da questo gioco di

cause ed effetti, che paiono contraddirsi le une con le altre.

Hēsíodos ha risistemato dei miti antichissimi secondo le concezioni teologiche del suo tempo; sul canone esiodeo, gli autori successivi hanno sovrapposto le loro interpretazioni,

rendendo la materia ancora più stratificata e complessa.

|

| Promētheús modella l'uomo (±1515) |

Dipinto di Piero Di

Cosimo (1461-1522)

Olio su tavola, 68x120 cm. Alte Pinakothek, Monaco

(Germania) |

|

|

WEʾE E PROMĒTHEÚS:

INTELLIGENZE A CONFRONTO

In questa comparazione tra il mito antropogonico paleobabilonese,

rappresentanto dall'Enûma ilû awîlum, e quello ellenico, costruito

dai due testi di Hēsíodos, ci troviamo di

fronte

a due personalità «ribelli», o comunque associate a schieramenti che si

oppongono all'ordine divino: Weʾe e

Promētheús.

Una comparazione tra i due personaggi è destinata a rimanere sul piano della

semplice analogia. Il terreno su cui ci stiamo avventurando è irrimediabilmente

fragile: se Promētheús è un personaggio

concreto, dalle molte e interessanti sfaccettature, la figura di Weʾe

rimane indefinita, priva di spessore. Il suo dossier è

piuttosto scarno e non offre elementi su ci lavorare: ma quei pochi

trovano regolari agganci con il mito prometeico.

Entrambi i personaggi sono caratterizzati in primis dalla loro

intelligenza. Weʾe era definito tout-court

come «il dio che ha l'intelligenza» [ilu ša išu ṭêma]

(Enûma ilû awîlum [I: ]);

Promētheús viene presentato tramite le sue qualità di astuzia e

scaltrezza. Si tratta però di due intelligenze diverse: in accadico, ṭêmu

indica l'attività del pensiero in senso generale, e dunque la capacità di

comprendere, pensare, esprimere giudizi e pigliare decisioni. L'«intelligenza»

di Weʾe è la facoltà razionale, facoltà che

gli uomini condividono con gli dèi. Nel concetto di ṭêmu sembrano anche

comprese la coscienza individuale e la personalità. Certamente, è dal ṭêmu

di Weʾe che deriva – anche etimologicamente – l'eṭêmmu

posseduto dagli esseri umani, cioè la loro parte divina, la continuità

spirituale, l'anima indeperibile ed eterna.

L'intelligenza di Promētheús è

assai più specializzata. Hēsíodos lo definisce

aiolómētis «scaltro» [],

poikilóboulos «dalle molte astuzie»

[], aŋkylómētis «dai torti pensieri»

[]. E non a torto:

Promētheús è ingegnoso, creativo, astuto, dispettoso. Egli possiede al

massimo grado la mêtis, l'intelligenza astuta. È in grado di congegnare

piani contorti e di portarli a compimento. E sebbene Zeús

si sia affidato al suo consiglio in questioni di primaria importanza, come nel

corso della titanomachia,

Promētheús rimane un elemento imprevedibile, a

volte sleale, spesso ribelle. Il suo amore per il genere

umano, si sviluppa soltanto nei testi più tardi, nelle tragedie di Aischýlos; in

Hēsíodos, Promētheús

non sembra affatto animato dalla volontà di aiutare gli uomini, ma solo da

quella di prendersi gioco di Zeús. Non è

semplice arrivare a una conclusione. La figura di

Promētheús è stato certamente rielaborata nel corso del tempo, ma anche

una rigida ermeneutica esiodea difficilmente ci

consegnerà una fedele rappresentazione del personaggio in epoca arcaica. Il mito

di Promētheús rivela elementi di diversa origine e

provenienza, che non è possibile ricondurre a un'unica fonte.

Hēsíodos lascia affiorare soltanto la punta dell'iceberg.

Entrambi definiti per via delle loro capacità intellettive, sia

Promētheús che Weʾe contribuiscono alla

creazione degli esseri umani e, in particolar modo, sono responsabili della

presenza di quel quid di natura divina presente nell'uomo.

Weʾe lo è maniera

passiva: egli viene sacrificato dagli Anunnaki

affinché la sua carne e il suo sangue, mescolati all'argilla, forniscano

all'uomo l'eṭemmu. Al contrario, Promētheús

agisce attivamente, come demiurgo, creando gli esseri umani contro il volere

degli dèi. La partecipazione dell'uomo alla natura divina, in Grecia, è vista

innanzitutto come somiglianza fisica. Nel dialogo di Loukianós,

Promētheús si difende dall'accusa di aver voluto fabbricare gli

uomini a immagine degli dèi, immagine che si riflette inevitabilmente sia sul

piano della facoltà razionale, sia su quello etico. In diverse figurazioni

antiche, Athēnâ è rappresentata accanto a

Promētheús, nell'atto di toccare la testa dell'uomo appena creato,

per infodergli le capacità razionali. Il motivo, escogitato da Ovidius,

della terra impastata con l'acqua piovuta dal cielo, appare di troppo, nel mondo

ellenico.

I Greci sono fin troppo concreti per perdersi dietro le speculazioni

metafisiche di stampo semitico: l'intelligenza che avvicina gli uomini agli dèi

è definita piuttosto dalla conoscenza, che è innanzitutto conoscenza pratica,

téchnē. È attraverso l'istruzione che Promētheús

libera gli uomini dalla bestialità e li consegna all'esistenza come individui

civili.

Il motivo è ben sottilineato da Aischýlos, il quale mette in bocca a

Promētheús queste parole:

| |

«[Gli uomini] avevano occhi e non vedevano,

avevano le orecchie e non udivano,

somigliavano a immagini di sogno,

perduravano un tempo lungo e vago

e confuso, ignoravano le case di mattoni,

le opere del legno:

vivevano sotterra come labili

formiche, in grotte fonde, senza il sole;

ignari di certi segni dell'inverno

o della primavera che fioriva,

o dell'estate che portava i frutti,

operavano sempre e non sapevano,

finché indicai come sottilmente

si conoscono il sorgere e il calare

degli astri, e infine per loro scoprii

il numero, la prima conoscenza,

e i segni scritti, come si compongono,

la memoria di tutto, che è la madre

operosa del coro delle Moûsai...» |

|

Aischýlos:

Promētheús desmṓtēs |

Il testo si prolunga elencando tutte le tecniche, le arti e le conoscenze che

Promētheús ha introdotto presso gli uomini, tra cui le corrette

pratiche di sacrificio e, in ultimo, il dono inestimabile del fuoco, rubato agli

dèi ed elargito al genere umano. «Sappilo in breve», è l'amara conclusione del

titán, «tutto ciò che gli uomini

conoscono, viene da Promētheús».

Una volta individuata un'omologia tra due schemi mitologici e messi in

parallelo i punti fondamentali dell'uno e dell'altro scenario, così da rivelare

la presenza una medesima struttura di base, si può scoprire che le differenze

sono altrettanto interessanti delle somiglianze. La forma in cui un medesimo mitema affiora in luoghi e tempi diversi ci insegna sempre qualcosa sui

contesti culturali che l'hanno rielaborato e interpretato. Il sacrificio di

Weʾe, che nel mito mesopotamico è propedeutico alla

creazione dell'uomo come essere dotato di anima e ragione, in quello greco si

configura come punizione per aver conferito agli uomini conoscenze e tecniche

possedute dagli dèi, in particolare per aver restituito loro l'uso del fuoco.

Per tali azioni, Promētheús, come sappiamo, verrà

incatenato ai monti del Caucaso.

| |

ACCADI

(Enûma ilû awîlum) |

ELLENI

(Hēsíodos et al.) |

| 1 |

I tre dèi maggiori si dividono a sorte il

dominio dell'universo: Anu

prende il cielo, Enlil

la terra ed Enki

l'abisso acqueo. |

I tre dèi maggiori

si dividono a sorte il dominio dell'universo:

Zeús prende il cielo,

Poseidôn il mare ed

Áıdēs gli inferi. La

terra rimane territorio comune. |

| 2 |

Gli Igigi si

ribellano agli Anunnaki,

governati da re Enlil. |

Scontro tra i Titânes

e gli Olýmpioi, guidati dal futuro re

Zeús. |

| 3 |

Tra gli Igigi,

Weʾe è definito il «dio che ha intelligenza» |

Tra i

Titânes,

Promētheús è caratterizzato da

un'intelligenza astuta e contorta |

| 4 |

Enki e

Nintu plasmano i primi

uomini dall'argilla. |

Promētheús plasma il genere

umano dall'argilla, dandogli l'aspetto e

l'intelligenza degli dèi. In alcune

figurazioni è Athēnâ a

conferire loro le capacità razionali. Insegna agli uomini

tecniche e arti per migliorare la loro esistenza, e

gli restituisce il fuoco rubato agli dèi. |

| 5 |

Dalla carne e dal sangue di

Weʾe, mescolati

all'argilla, deriva l'eṭemmu, lo spirito

immortale che permette agli uomini di partecipare

all'essenza divina. |

| 6 |

La creazione degli uomini è finalizzata al

mantenimento dei sacrifici e del culto degli dèi. |

Promētheús istituisce le

pratiche sacrificali, a Mēkṓnē, e

stabilisce quali parti debbano toccare agli dèi. |

| 7 |

Weʾe è stato sacrificato dagli

Anunnaki (è possibile che ciò sia

avvenuto in punizione per la ribellione degli

Igigi). |

L'avere sostenuto

gli uomini a danno degli dèi costa a

Promētheús un'atroce punizione: incatenato da

Zeús alle rocce del Caucaso. |

|

| FIGLI DI UN DIO UBRIACO

Ma ora dobbiamo lasciare un attimo la Grecia per tornare

in Mesopotamia. Lo schema mitico che stiamo esplorando presenta ancora molte

lacune. Un dio ha permesso all'uomo di partecipare alla natura divina, ma il prezzo è stato alto: Weʾe è stato

ucciso, Promētheús incatenato alle rocce del

Caucaso. Ma, grazie ai loro sforzi, ai loro sacrifici, ora l'uomo detiene

un'anima immortale, possiede la coscienza e l'intelligenza degli dèi.

Ma tra uomo e dio è stata tirata una linea ben definita. Nonostante

siano simili agli dèi in aspetto e in facoltà razionali, gli esseri umani rimangono soggetti alla

malattia e alla morte. E sebbene le pratiche cultuali e sacrificali abbiano

stabilito una sorta di contratto tra mortali e immortali, lo iato tra gli uni e

gli altri rimane incolmabile. Il contratto tra le due specie è un contratto-capestro, a tutto

vantaggio degli dèi, i quali non si faranno problemi a violarlo a loro capriccio.

La vita umana, in Mesopotamia, appare totalmente inserita in un progetto originario superiore, che fa capo al mondo divino.

Ogni essere umano, fin dalla nascita, si ritrova incastrato in un sistema serratissimo, regolato dalla religione, dallo status sociale,

dall'ideologia; un sistema dove il destino individuale sembra stenti ad esistere

come tale. Egli esiste all'unico fine di mantenere il lavoro

necessario al culto divino: e attraverso la continua riattualizzazione degli

antichi miti, i re e le caste sacerdotali possono mantenere lo status quo,

e con esso, i loro privilegi e il loro potere.

Nella sua grandiosa giustificazione del destino umano, l'Enûma

ilû awîlum è forse il documento più compiuto, di più ampio respiro,