|

ỺYFR TALIESIN |

| LVI |

|

Canu y byd bychan |

|

Canto per il piccolo mondo |

|

|

|

|

ỺYFR TALIESIN |

|

LVI |

|

Canu y byd bychan |

|

Canto del piccolo mondo |

|

|

|

LA COMPOSIZIONE La composizione

Canu y

byd bychan,

è un breve poema di 22 versi contenuto nel Ỻyfr Taliesin

(nlw Peniarth,

ms. 2, prima metà

del xiv

sec.), al folius 38 (pagina 80). Il titolo è

riportato in inchiostro rosso sul lato destro dell'incipit:

<Kanu ybyt bychā>. Il

Canu y

byd bychan

(«Canto del piccolo mondo») è una composizione erudita,

di carattere gnomico-sapienziale, incentrata sulla

questione cosmologica di chi o cosa tenga sospeso il

mondo nel vuoto dello spazio. L'argomento viene

introdotto attraverso una serie di domande retoriche in

cui il poeta s'interroga sull'apparente fragilità del

kósmos. Alle domande non segue però un'immediata

risposta, bensì una serie di tre esclamazioni introdotte

dalla formula Byd mor yỽ...: «il mondo,

quant'è effimero!» [12],

«...meraviglioso!» [15],

«...straordinario!» [17], a

ribadire la sorpresa del poeta di fronte al mistero

della permanenza e della solidità della Terra. Una

risposta complessiva ai vari dilemmi postulati nella

composizione, viene data solo negli ultimi quattro versi:

sono i quattro evangelisti, Matteo, Giovanni, Luca e

Marco a sostenere il mondo con la grazia dello Spirito.

Il redattore del manoscritto del Ỻyfr Taliesin

ha posto il

Canu y byd bychan subito dopo il

Canu y byd maỽr

(«Canto del grande mondo»), associando tra loro i

due poemi anche grazie l'artificiosa complementarietà

dei titoli che gli ha attribuito. Entrambi svolgono

infatti argomenti cosmologici, sebbene con diversi

intenti: nel poema precedente (il

Canu y

byd maỽr) la struttura del kósmos

viene messa in relazione con la fisiologia umana; nel

presente (il

Canu y byd bychan), la solidità del mondo

fa parte di un progetto universale di salvezza.

A differenza del

Canu y byd maỽr,

che negli ultimi versi cita

Taliesin come suo compositore, il

Canu y

byd bychan non reca alcuna indicazione in

tal senso. Ciò nonostante, l'edizione del

Myvyrian Archaiology of

Wales, conclude postponendo alla composizione la

dicitura, assente nel manoscritto, «Taliesin a'i cant»

(Myfyr ~ Pughe 1801-1807).

Tale indicazione deve essere stata presa sul serio da

alcuni dei primi interpreti, ad esempio da David William

Nash, che ne riporta la traduzione «Taliesin

sung this», ponendola subito dopo il verso

[18]. Egli ritiene infatti

che gli ultimi quattro versi, dove vengono citati gli

evangelisti, non appartengano alla tradizione

talgesiniana originale, ma siano stati aggiunti da una

diversa mano per ragioni apologetiche

(Nash 1868). Tale ipotesi è

però da scartare, in quanto, come vedremo ora, la

presenza degli evangelisti nell'ambito di questa

composizione fa parte di una tradizione

poetico-sapienziale assai ben attestata nella

letteratura tardo-latina e medievale.

John Gwenogvryn Evans, nella sua traduzione del Ỻyfr Taliesin,

ignora questo canto, insieme ad altri di natura

teologica, assegnandolo al secondo o terzo quarto del

xiii

secolo (Evans 1915). |

|

UN INNO ALLA STABILITÀ

DELLA TERRA La questione del «sostegno del mondo»

è un mitema assai diffuso nei miti di tutto il mondo, e

sul quale nel corso della storia si sono accumulate

immagini fantasiose e bizzarre. Senza andare troppo

lontano, è stato notato come il

Canu y byd bychan si inserisca in un

genere letterario assai diffuso nel Medioevo, e del

quale sono stati rilevati un buon numero di paralleli.

Sebbene il presente testo sia composto di un certo

numero di domande a cui si dà risposta soltanto alla

fine, le affinità più strette sono state rinvenute in

alcuni dei cosiddetti Ioca monachorum, scritti in

Gallia a partire dai secoli

VI-VII,

consistenti in una serie serrata di domande e risposte su

argomenti sapienziali e religiosi. Il testo

più antico è l'Altercatio

Adriani et Epictiti, dove leggiamo:

|

Quid sustinet caelum? — Terra

Quid sustinet terra? — Aqua

Qui sustinet aqua? — Petra

Quid sustinet petra? — Quattuor animalia habentes alas, hoc sunt Marcus,

Matheus, Lucas et Iohannes.

Qui sustinet quattuor animalia? — Abyssus.

Qui sustinet abyssum? — Arbor qui ante initium mundi ad radice positus est et

omnia continet; ipse est Dominus Deus noster. |

|

|

Altercatio Adriani Augusti et Epicteti philosophi [12-19] |

Si conoscono di questo testo numerose versioni,

anche in lingue diverse dal latino; sono attestati paralleli in provenzale,

in serbo (Slovo o nebesi i

o zemli), in bulgaro, e in medio-inglese

(The wyse chylde of thre yere old). È pure

conosciuta una versione gallese del

xvi

secolo. Se nell'Altercatio

latina

è l'albero primordiale, esplicita metafora della

presenza divina, a fungere da

sostegno finale e definitivo all'universo, il

Canu y byd bychan, forse con maggior

raffinatezza, conclude la serie al livello dei

quattro evangelisti, che reggono il mondo con la

grazia dello spirito. Questa soluzione manca nell'Altercatio

latina,

ma è presente, ad esempio, nella traduzione

provenzale, dove l'albero cosmico è sostenuto «am

lo comandamen de nostre senhor Ihesu Christz et am

la gracia del sant esperitz»

(Köhler 1879-1880, Suchier

1955, Haycock 2007).

Un interessante punto di distacco tra il

Canu y byd bychan e l'Altercatio

è che nel testo non sono gli evangelisti a

sostenere il mondo ma in realtà i quattro tetramorfi

alati, ovvero gli esseri angelici in forma di uomo, leone, toro e aquila che,

sebbene dopo molte indecisioni iniziali, hanno finito

per simboleggiarli. Le immagini dei tetramorfi risalgono

ai

kǝrûḇîm, gli angeli che

precedono la visione del carro divino in Yǝḥẹzqêl,

esseri con quattro ali e i piedi simili a zoccoli d'un

bue, lucenti quali bronzo fuso; davanti in aspetto

umano, a destra di leone, di bue a sinistra e infine

d'aquila (Yǝḥẹzqêl [1: 4-24]).

I tetramorfi ricompaiono nell'Apokálypsis

di Giovanni, dove sono chiamati zṓıdia, in latino

animalia, sono pieni d'occhi, davanti e di

dietro, e circondano il trono divino. Questa volta però

il loro aspetto è singolo: «il primo di essi è simile a

un leone, il secondo è simile a un vitello, il terzo ha

il volto che sembra d'un uomo e il quarto è simile a

un'aquila che vola» (Apokálypsis

[4, 6-9]).

L'associazione tra i tetramorfi e gli evangelisti risale

ai primi Padri della Chiesa: Irenaeus, vescovo di Lione,

è forse il primo autore a parlare di un «vangelo

quadriforme» costituito dai quattro testi canonici, a

loro volta con i quattro zṓıdia/animalia

giovannei (Adversus

haereses). E sebbene la precisa correlazione

tra i quattro tetramorfi e gli evangelisti sarà soggetto

a molte indecisioni e ripensamenti, alla fine l'uomo, il

leone, il vitello e l'aquila finiranno per simboleggiare

rispettivamente Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Il

dettaglio dei tetramorfi è particolarmente

significativo, nel nostro contesto, per il fatto che le

più antiche rappresentazioni cosmologiche –

rintracciabili ad esempio in Mesopotamia, Egitto, e Grecia –

sembrano porre un gruppo di immagini zoomorfe

compatibili con i zṓıdia/animalia (soprattutto

il toro e il leone, ma anche l'aquila e il serpente), a guardia delle

porte da cui il sole sorge o tramonta. Immagini simili

appaiono fortemente associate quelle degli angeli

guardiani delle porte del cingulus mundi,

presenti tanto nella cosmologia islamica tanto in quella

giudaico-cristiana (cfr.

Apokálypsis [7, 1]).

Alla base delle immagini dei tetramorfi vi è dunque il

mitema dei quattro geni guardiani posti ai quattro

angoli del mondo (che non coincidono con i punti

cardinali, ma con le porte solstiziali attravesro le

quali il sole sorge e tramonta). Traslati, nelle figure

degli evangelisti, come «pilastri» della Chiesa,

nondimeno essi hanno conservato la loro antica funzione

di custodi della stabilità della Terra. |

|

|

|

|

|

|

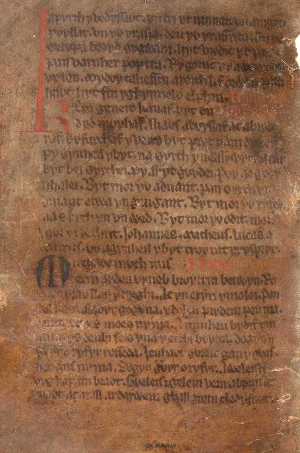

Lezione dal

ms. del Ỻyfr Taliesin |

|

80:6

80:7

80:8

80:9

80:10

80:11

80:12

80:13

80:14

80:15

80:16 |

|

Kanu

in ꟊeneis kanaf. byt vn

ybyt bychā

ꝺyꝺ mỽyaf. lliaỽſ abỽyllaf ac abꝛꝺe

raf. kyfarcaf y veirꝺ byt pꝛyt nam

ꝺyweit

py ꟊyneil ybyt. na syrt

yneiſſywyt. Neur

byt bei syrtei. py aryt ꟊỽyꝺei. Pỽy

aeꟊoꟊy

nalei. Byt moꝛ yỽ aꝺuant. pan syrt

yn

ꝺiuant etwa ynꟊeuꟊant. Byt moꝛ yỽ

ryfeꝺ.

na syrt yn vn weꝺ. Byt moꝛ yỽ oꝺit.

moꝛ

vaỽꝛ yt letrit. Joannes. Mateuſ.

Lucas. a

Marcuſ. ỽy aꟊyneil y byt trỽy rat

yr yſpꝛyt. |

|

| Kanu y byt bychan |

Pagina dal Ỻyfr

Taliesin

nlw Peniarth, ms. 2. folius 38 (p. 80) |

|

|

|

|

|

|

Canu y byd

bychan |

Canto del

piccolo mondo |

|

|

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 |

|

Cein geneis

canaf

bed un ddydd mỽyhaf.

Ỻiaỽs a bỽyỻaf

ac a bryderaf.

Cyfarchaf y feirdd byd.

pryd nam dyỽëid

py gynheil y byd.

Na syrch yn eisyỽyd?

Neur byd pei syrchei

py ar yt gỽyddei?

Pỽy ae gogynhalei?

Byd mor yỽ adfant

pan syrch yn difant.

Etỽa yn geugant,

byd mor yỽ rhyfedd

na syrch yn unỽedd.

byd mor yỽ odid

mor faỽr yt ỻethrid.

Johannes, Matheus,

Lucas a Marcus.

Ỽy a gynheil y byd

trỽy rhad yr Yspryd. |

Abilmente ho

cantato e canterò

fino al giorno più grande.

Molto rifletto

e mi tormento.

Mi rivolgerò ai bardi della terra

finché non mi direte

che cosa sostiene il mondo.

Perché non cade nel nulla?

O, se il mondo cadesse,

su cosa cadrebbe?

Chi lo sosterrebbe?

Com'è effimero il mondo,

pencolante sull'abisso!

Ma ancora, in verità,

com'è straordinario il mondo

che nondimeno non crolla!

Com'è meraviglioso il mondo,

[che] così tanto riluce!

Giovanni, Matteo,

Luca e Marco:

loro sostengono il mondo

con la grazia dello Spirito. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ỺYFR TALIESIN |

|

LVI |

|

The

Song of

the Little World |

|

English Translations |

|

|

|

|

|

|

The Song of the Little World |

|

Translation of William Forbes

Skene |

|

|

The Little Song of the World |

|

Translation of David

William Nash |

|

|

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 |

|

The beautiful I sing of, I will sing.

The world one day more.

Much I reason,

and I meditate.

I will address the bards of the

world,

since it is not told me

what supports the world,

that it falls not into vacancy.

Or if the world should fall,

on what would it fall?

Who would uphold it?

The world, how it comes again,

when it falls in decay,

again in the enclosing circle.

The world, how wonderful it is,

that it falls not at once.

The world, how peculiar it is,

so great was it trampled on.

Johannes, Mattheus,

Lucas, and Marcus,

they sustain the world

through the grace of the Spirit. |

The song I have

sung, I sing

of the world one day more.

Much I reason,

and anxiously consider.

I address those who are Bards,

seeing that it is not told me

what sustains the world,

that it does not fall upon the

stars:

or, if it were to fall,

upon what would it fall,

who would sustain it?

The world, great its desctruction,

when it shall fall into decay;

yet it is certain (to do so).

The world, great is the wonder

that it does not fall on one side.

The world, great its perfection,

very great its motionless condition.

Taliesin

sung this.

[John and Matthew,

Luke and Mark,

it is they who uphold the world

through the grace of the Holy

Spirit.] |

|

|

|

|

Traduzioni: [Download]▼ |

|

|

|

NOTE

1 <ein

ꟊeneis kanaf> | Cein geneis

canaf.

- L'aggettivo

cein vuol dire «bello, eccellente, raffinato»,

mentre geneis e canaf

sono due voci del verbo del verbo canu,

«cantare», prima persona singolare: rispettivamente

indicativo perfetto e presente, quest'ultimo con

valore di futuro. Da qui la diretta traduzione di

William Forbes Skene, che considera sostantivato

l'aggettivo e giustappone due periodi principali: «The

beautiful I sing of, I will sing»

(Skene 1868). David

William Nash introduce invece una relativa: «The song I have

sung, I sing»

(Nash 1868). Secondo

Marged Haycock, l'aggettivo cein è usato

avverbialmente: «I have sung skilfully, [and] i

shall sing»

(Haycock 2007). Lezione

che seguiamo volentieri.

2 <byt

vnꝺyꝺ mỽyaf>

| bed un ddydd mỽyhaf.

- Sia Skene e Nash traducono questa verso come «(of)

the world one day more», facendone l'oggetto del

«cantare» del verso precedente.

(Skene 1868 | Nash 1868).

Tale traduzione presenta tuttavia due problemi:

inanzitutto il verbo canu non può avere come

oggetto diretto l'argomento del «cantare» ma

richiederebbe una proposizione, nella forma canu

am o canu y (Haycock

2007);

inoltre mỽyhaf è superlativo di maỽr,

«grande», non avverbio. La Haycock tenta di

risolvere emendando byd, «mondo», in

bed, «fino»: «until the greatest single

Day» (Haycock 2007).

Il riferimento è ad

Apokálypsis [8: 2],

dove il «grande giorno» è il giorno del Giudizio.

4 <ac

abꝛꝺeraf>

| ac a bryderaf

- Il verbo bryderaf esprime l'atto del

meditare in termini gravi e preoccupati, può venire

tradotto con «essere in ansia per, esitare, temere,

pentirsi».

8 <na

syrt yneiſſywyt> | Na syrch yn eisyỽyd

- Il termine <eissyỽyt>, eisyỽyd, è

corradicale con il latino exiguitas, ed ha

per significati principali «mancanza, assenza,

bisogno, necessità, indigenza». La traduzione con

«vuoto», efficace ma moderna, è stata già sostenuta

da Skene: «that it falls not into vacancy»

(Skene 1868), e oggi

ripresa in modo assai raffinato dalla Haycock: «so

that it does not fall into oblivion?»

(Haycock 2007).

Riportiamo per curiosità la sorprendente traduzione

di Nash: «that it does not fall upon the

stars»

(Nash 1868).

12 <Byt

moꝛ yỽ aꝺuant> | Byd mor yỽ adfant

- Il gallese adfant come

sostantivo vuol dire «evanescenza, vacuità»; come

aggettivo «incerto, transiente, vano», ma anche

«triste». La sintassi di questo verso presenta la

formula mor («come, quanto») + copula, che,

seguita da un aggettivo, assume il senso di

«quant'è...!», «com'è...!». La Haycock traduce

quindi «how futile is the world»

(Haycock 2007). Skene,

d'accordo con la costruzione, traduce tuttavia

l'aggettivo con un verbo: «The world, how it comes again»

(Skene 1868). Nash

emenda mor («come, quanto») con maỽr

(«grande»), ma la sua traduzione ha un suo senso: «The world, great its desctruction»

(Nash 1868). La

medesima sintassi ritornerà ai vv.

[14] e

[17].

13 <pan

syrt ynꝺiuant> | pan syrch yn difant

- Il sostantivo gallese difant

può significare «perdizione, dissoluzione,

annientamento», ma anche «vuoto, abisso». Il primo

significato è reso dai traduttori storici

«when it

(shall) falls in decay»

(Skene 1868 | Nash 1868).

La Haycock sottolinea l'ambiguità del verso: «that

falls into the void/perdition» (Haycock

2007).

Il significato preciso del verso dipende dal senso

che diamo a pan, «quando, al tempo che, non

appena, nel caso che». Il senso dei vv.

[12-13] sembra essere

dunque: «quant'è effimero il mondo, sempre sul punto

di cadere nell'abisso».

14 <Byt

moꝛ yỽ ryfeꝺ> | byd mor yỽ rhyfedd.

- Sebbene questo verso ripeta la medesima sintassi

del precedente v. [12],

rimane di significato piuttosto ambiguo a causa

delle sfumature dell'aggettivo rhyfedd,

che se nel suo significato principale può essere

inteso come «straordinario, sorprendente,

meraviglioso», anche nel senso di «grande, immenso

eccessivo», dall'altro può acquisire il senso di

«strano, bizzarro, grottesco». Analizzando

l'ermeneutica di questo singolo verso, si porterebbe

a ipotizzare una soluzione semplice e immediata

quale «il mondo, quant'è meraviglioso!». Aggettivo

che, nel senso medievale del termine, non escludeva

affatto il grottesco e il bizzarro. Ma vi è il

sospetto che il significato preciso del verso possa

dipendere dal suo contesto e dal modo in cui è

legato ai versi vicini e la mancanza di una

punteggiatura non aiuta. La soluzione più probabile

è che il senso di questo verso si completi con il

successivo v. [15],

dove si attesta che in fondo il mondo non è

destinato a crollare «nello stesso modo» (cioè nel

modo sopra descritto). Non il mondo, dunque, ma

questo fatto potrebbe essere considerato

«meraviglioso» o, per meglio dire, «sorprendente».

Il senso di tutto il passo sembra essere:

«nonostante il mondo sia effimero, soggetto alla

perdizione e sospeso sul vuoto, non è meraviglioso

che non crolli?». Così sembrano interpretare i

traduttori: «The world, how wonderful it is, that

it falls not at once»

(Skene 1868); «The world, great is the wonder

that it does not fall on one side»

(sempre

emendando mor con maỽr)

(Nash 1868). La Haycock

si stacca, sebbene di poco: «how strange is the

world that it does not fall in the same way» (Haycock

2007).

18 <moꝛ vaỽꝛ

yt letrit> | mor faỽr yt ỻethrid.

- Verso particolarmente tormentato a causa della

cattiva qualità del manoscritto. Il

Myvyrian Archaiology of

Wales, ad esempio, leggeva l'ultima

parola del verso come <ſetrit>, cioè sethrid,

«calpestato»

(Myfyr ~ Pughe 1801-1807),

da cui la traduzione di Skene: «so great was it

trampled on»

(Skene 1868). E sebbene

anche Nash accolga la medesima lezione, traduce in

maniera eccessivamente libera: «very

great its motionless condition»

(sempre

emendando mor con maỽr)

(Nash 1868). La Haycock

legge invece la parola come <letrit>, ỻethrid,

indicativo presente, terza persona singolare, del

verbo ỻathru, «brillare»: «how greatly

does it shine» (Haycock

2007).

|

|

|

Llyfr Taliesin

by W.F. Skene.

±500 kb |

Llyfr Taliesin

by D.W. Nash.

±500 kb |

Download

Il Ỻyfr Taliesin, tradotto in italiano da Valeria

Muscarà sulle versioni inglesi di William Forbes Skene (1868) e David

William Nash (1868). I due files verranno

aggiornati man mano che verranno aggiunte altre composizioni del Corpus Talgesinianum.

Per il disclaimer, fare riferimento alla pagina

Avviso.

|

Bibliografia

-

BENOZZO 1998. Poeti della marea.

Testi bardici gallesi dal

vi al

x secolo, a

cura di Francesco Benozzo. In «In forma di parole»,

xviii, 2. Bologna, 1998.

-

EVANS 1910. Facsimile & Text of

the Book of Taliessin, a cura di John

Gwenogvryn Evans. Tremban, Llanbedrog 1910.

-

EVANS 1915. Poems from the Book

of Taliessin, cura e traduzione di John

Gwenogvryn Evans. Tremban, Llanbedrog 1915.

-

HAYCOCK 2007. Legendary Poems from

the

Book of Taliesin, a cura di Marged Haycock.

CMCS, Aberystwyth 2007.

-

HAYCOCK 2013. Prophecies from the

Book of Taliesin, a cura di Marged Haycock.

CMCS, Aberystwyth 2013.

-

KÖHLER, Reinhold Köhler, Taliesin's

Little World, in «Revue Celtique», 4, Paris

1879-1880.

-

MacCULLOCH 1988. John A. MacCulloch,

The Religion of Ancient Celts.

Edimburgh 1911. → John A. MacCulloch,

La religione degli antichi Celti. Vicenza

1998.

-

MORGANWG 1862. Edward Williams [Iolo Morganwg],

Barddas. A Collection of

original Documents, illustrative of the Theology, Wisdom

and Usages of the Bardo-druidic System of the Isle of

Britain (2 volls.), a cura di John Williams

ab Ithel (Welsh Manuscripts Society). D.J. Roderick,

London 1862-1874.

-

MORRIS-JONES 1918. Sir John Morris-Jones, Taliesin. In «Y

Cymmrodor», XXVIII. Society of

Cymmrodorion, London 1918.

-

MYFYR ~ PUGHE 1801-1807. Owen Jones [Owain Myfyr], William

Owen Pughe, Myvyrian

Archaiology of Wales (3 volls.)Gwyneddigion

Society / Cymdeithas y Gwyneddigion, London 1801-1807.

-

NASH 1868. David William Nash,

Taliesin; or, the Bards and Druids of Britain.

John Russel Smith, London 1868.

-

PUGHE 1832. William Owen Pughe,

Dictionary of Welsh Language, explained in English

(2 volls.). E. Williams, London 1803; Thomas Gee, London

1849.

- SKENE 1868. William

Forbes Skene, Four Ancient

Books of Wales (2 volls.). Edmonston &

Douglas, Edinburgh 1868.

- STEPHENS ~ EVANS¹ 1849.

Thomas Stephens, Daniel Silvans Evans,

The literature of the Kymry; being

a critical essay on the history of the language and

literature of Wales during the twelfth and two

succeeding centuries, containing numerous specimens of

ancient Welsh poetry in the original and accompanied

with English translations. Longmans, London

1849.

- SUCHIER 1955. Das

mittelateinische Gespräch Adrian und Epictitus nebst

verwandten Texten (Joca Monachorum), a cura

di Walther Suchier, in «Gesellschaft für romanische

Literatur», 24, Tübingen 1955.

|

|

BIBLIOGRAFIA ► |

|

|

|

Biblioteca -

Guglielmo da

Baskerville.

Area Celtica -

Óengus Óc. |

Traduzioni

dall'inglese di

Valeria Muscarà.

Confronto sul

testo gallese di

Valeria Muscarà,

in

collaborazione

con

Dario Giansanti.

Si ringrazia

Colin Parmar

per i

preziosi

suggerimenti. |

|

|

|

|

|

Creazione pagina: 20.05.2015

Ultima modifica:

18.01.2019 |

=======

18.01.2019

>>>>>>> 5cbd8780b9b44688f09d997adca8edbccad1f622

|

|

© BIFRÖST

Tutti i diritti riservati |

|