|

EPICA ANTICO-INGLESE |

|

[DĒOR] |

|

[IL LAMENTO DI DĒOR] |

|

|

|

|

Titolo (informale) |

Dēor

«Il lamento di Dēor» |

|

Genere |

Poema storico |

|

Lingua |

Antico inglese |

|

Epoca

|

Composizione:

Redazione: |

|

< 950

X secolo |

|

|

Manoscritti

|

Exeter, Exeter Cathedral Library ms. 3501, ff. 100-100 |

|

|

|

|

|

IL POEMA

Il poemetto di 42 versi allitteranti non rimati noto come

Dēor (presumibilmente dal nome dell'autore,

come ci viene suggerito al v. 37), giuntoci nell'unica redazione dell'Exeter

Book, sui folii 100a-100b da una data difficilmente individuabile (si

pensa comunque a prima del 950) rappresenta uno dei massimi esempi di poesia

antico-inglese, andandosi a inserire in particolare nei filoni elegiaco ed

eroico. Il poema ci racconta della sorte sfortunata di uno scop (lo

scaldo anglosassone) di nome Dēor, il quale, perso

il favore del suo signore, si ritrova a vagare esule, augurandosi che i suoi

dolori possano svanire e paragonando il suo destino a quello di alcuni

personaggi molto rilevanti, che ci permettono di ascrivere il poema al genere

eroico.

Se infatti l'apparente intento dell'autore è quello di

consolare un lettore sofferente e allo stesso tempo lamentare la propria sorte

sventurata, egli lo fa portando a esempio diverse figure fortemente consolidate

nell'ambito della poesia epico-eroica germanica: troviamo infatti il leggendario

fabbro Ƿēland (presente anche in

Bēoƿulf e Ƿaldere

oltre che nella Vǫlundarkviða della

Ljóða Edda) e la

moglie/vittima Beadohild, il crudele

Eormanrīc e un non meglio identificato

Ðēodrīc (forse Teoderico I di Austrasia o il re dei

goti d'Italia).

Nonostante l'abile connubio tra i due generi, ciò che rende

questo poema così importante è senza ombra di dubbio l'atipico utilizzo di un

ritornello (þæs oferēode, þisses sƿā mæg, «quello è passato, possa questo

allo stesso modo»), il quale dà un senso di regolarità al testo poetico, privo

di strofe di uguale lunghezza, e le cui interpretazioni tendono generalmente

verso un intento di tipo pratico, come un ottimistico consiglio erede del genere

della consolatio.

Il ritornello permette inoltre di suddividere il poema in sei

sezioni (o cinque, come vedremo) che tratteremo più approfonditamente nelle

note, ma che per ora possiamo così elencare:

I-II. le sventure di Ƿēland e di

Beadohild, le quali possono essere unite poiché

facenti parte dello stesso mito;

III. le sventure di Mǣðhild e del Gēata

(unici personaggi di difficile identificazione);

IV. le sventure subite o inflitte da Ðēodrīc;

V. le sventure patite dai sudditi di Eormanrīc;

VI. considerazioni generali sulla sventura e lamentatio.

Poiché nonostante la presenza di un'immagine tipica della

poesia scaldica (le serpi intese come spade) il lessico è quello tipico della

poesia antico-inglese, non è chiaro se i numerosi riferimenti a miti e

personaggi presenti in buona parte della poesia nordica siano da intendere come

frutto di influssi scandinavi o come elementi facenti parte della tradizione

narrativa germanica in generale. |

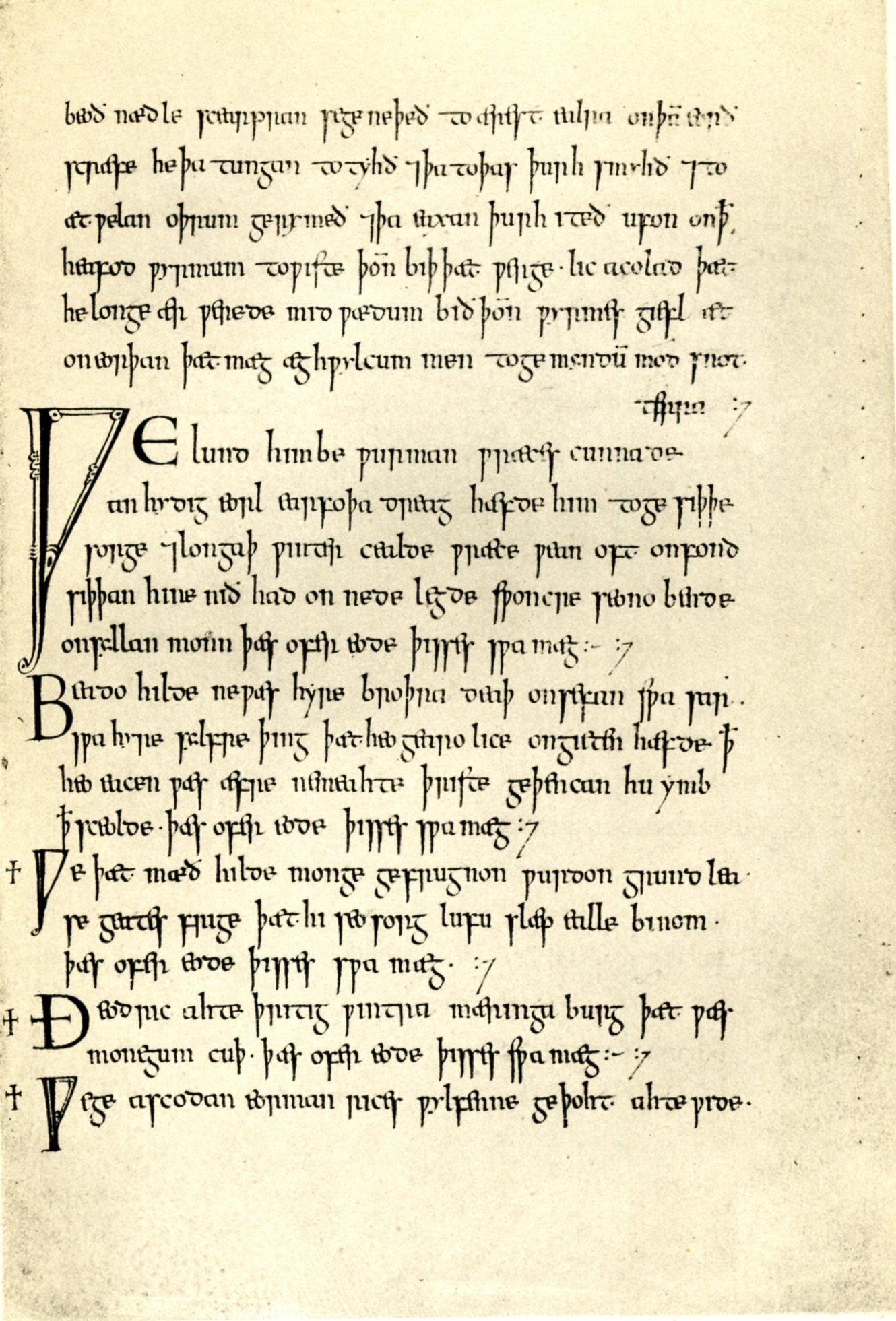

IL MANOSCRITTO

|

| Exeter Book |

ms. 3501, folium

100,

Exeter, Cathedral Library |

Come già detto, il carme ci è

noto attraverso l'unica copia contenuta nell'Exeter Book (Exeter,

Cathedral Library, ms. 3501), il più voluminoso ed eterogeneo tra i quattro

principali codici poetici redatti in antico-inglese (Junius XI, Exeter

Book, Vercelli Book e Cotton Vitellius A xv), il quale

conserva, nonostante alcune lacunae, 34 poemi e 95 indovinelli metrici.

La redazione può essere datata al

975 ca. (Francini 2017), e si pensa che essa sia avvenuta

per opera di un'unica mano. Il volume, donato alla cattedrale da Leofric (morto

nel 1072), primo vescovo di Exeter, viene descritto, nella lista delle donazioni

da lui elargite, come i mycel englisc boc be gehƿilcum þingum on leoðƿisan

geworht («un grande libro inglese su opere poetiche riguardo cose di ogni

tipo»). Il codice è composto da 131 folii, numerati da 1 a 130 a partire

dal secondo foglio. Il codice vero e proprio, così come fu donato da Leofric

nell'XI secolo, è compreso nei folii 8-130, in quanto, in un dato momento

nella sua storia, furono integrati otto fogli aggiuntivi, i quali contengono

documenti legali e vari registri in latino e inglese, scritti da una mano del

XII secolo. Come già detto, il manoscritto ci è giunto in condizioni tutto

sommato buone, nonostante alcune lacunae visibili già a partire dal fol.

8a, raschiato con un coltello. Battaglia, nel descrivere la struttura del

codice, parla di «una sorta di antologia scolastica analoga a un celebre

manoscritto del sec. XI di autori latini […] custodito a Cambridge (University

Library, ms. Gg. 5.35)»

(Battaglia 2016). In effetti, ciò che colpisce di

questo manoscritto, oltre alla sua notevole dimensione, è proprio l'eterogeneità

delle tipologie dei componimenti ivi contenuti, in quanto al suo interno

troviamo lunghi componimenti incentrati sulla figura di Gesù (Crīst,

I-III, generalmente attribuiti a Cyneƿulf), testi di natura agiografica (Juliana,

Gūðlāc A e

B), altri con finalità didattiche

(Anima e corpo, II), i già citati enigmi e,

infine, testi appartenenti a un genere equivocamente etichettato come «elegie

pagane», di cui fa parte proprio il nostro poemetto. Questi componimenti (Errante,

Navigante, Poemetto rimato,

Ƿulf ed Eadƿacer, Lamento

della moglie, Rassegnazione A e

B,

Dēor, Ƿīdsīð,

Messaggio del

marito e Rovina) sono

riflessioni sulla precarietà dell'esistenza incentrate sul tema della privazione

(sia essa della patria, della fama, della famiglia o della felicità in

generale), le quali si sviluppano attraverso un continuo paragone «prima –

adesso» allo scopo di sottolineare la provvisorietà di ogni cosa terrena e

invitare così a una riflessione che può essere sia religiosa, sia laica e

filosofica. |

|

LA QUESTIONE DELL'ORALITÀ Come è ben noto, fino

all'avvento del cristianesimo (ma sarebbe più opportuno dire «fino alle singole

conversioni al cristianesimo»), le culture germaniche sono state culture a

oralità primaria, ossia affidavano alla tradizione orale le loro leggi, i loro

costumi, la loro «storiografia» e, soprattutto, le loro leggende. Leggende che,

spesso e volentieri, andavano mescolandosi con la realtà storica, producendo

racconti mitici che, col passaggio da oralità a scrittura, sono stati

massimamente rappresentati dal fenomeno letterario delle saghe scandinave e, per

esempio, dalla lunga e nutrita tradizione della materia nibelungico-volsungica.

In questi testi non è strano incontrare eroi inventati e divinità insieme a

personaggi la cui reale esistenza è più che assodata (Attila, Teoderico, la

stirpe burgunda etc.). Il poemetto che prendiamo in esame non è da meno e, anzi,

costituisce un documento di fondamentale importanza. L'autore dimostra infatti

di conoscere bene quelle leggende che sono alla base della narrativa germanica,

così come conosce bene la storia «ufficiale», o per lo meno i racconti che da

quella sono stati originati. Se infatti la conoscenza da parte dell'autore di

Dēor dell'opera di Severino Boezio (De

consolatione philosophiae), così spesso e a ragione chiamata in

causa, non è dimostrata da riferimenti precisi, quella delle vicende di Ƿēland

(leggenda) e di quelle di Teoderico (realtà) è ben visibile e assodata. Allora

come mai, ci si potrebbe chiedere, l'autore si sofferma così brevemente sulle

singole vicende? La risposta più probabile è che egli sapesse che gli eventi cui

faceva riferimento erano già parte della cultura orale anglosassone, cosa resa

evidente (se accettiamo la proposta di Malone) dalla sezione su

Mæđhild e il Gēata, che ci sono noti solo

attraverso questo componimento. Che bisogno aveva il nostro scop di

proporre nuovamente la vicenda del fabbro imprigionato, o dell'esilio di

Teoderico? Il pubblico le conosceva già bene, non era quello lo scopo del

componimento. La lunga tradizione orale ha dunque permesso al poeta di creare

immagini tanto vaghe quanto efficaci, perfette per trasmettere il messaggio di

fondo del poema e confermare ancora una volta la «validità» di quelle storie,

vere colonne portanti della cultura popolare germanica. |

|

LA TRADUZIONE La seguente traduzione del

Lamento di Dēor e le relative

note sono state realizzate da Giorgio Lucarelli, il quale si è avvalso

dell'ausilio del testo edito da Kemp Malone per la Metheuen's Old English

Library e di quello edito da W.S.Mackie per The Early English Text Society.

Per quanto riguarda lo studio della lingua, il traduttore si è affidato

all'ottimo manuale (A guide to Old English) di Bruce Mitchell e Fred C.

Robinson, completo di una dettagliata introduzione alla linguistica

anglosassone, di una selezione di brani celebri e di un utile glossario (Mitchell

~ Robinson 2012). Per maggiori dettagli sul lessico, si consiglia

caldamente di consultare il dizionario online Bosworth-Toller. <http://bosworth.ff.cuni.cz/>.

|

|

|

|

| | |

|

| | [DĒOR] |

[IL LAMENTO DI DĒOR] |

| | | | |

|

| 1 | Ƿēlund him be ƿurm{a} ƿrǣces cunnade |

Ƿēland stesso presso le serpi conobbe l'agonia, |

|

| 2 | anhȳdig eorl, earfoþa drēag, | l'uomo deciso soffrì sventure, |

|

| 3 | hæfde him tō gesīþþe sorge ond longaþ, | ebbe per compagni dolore e anelito, |

|

| 4 | ƿintercealde

ƿræce, ƿēan oft onfond | miseria invernale. Trovò spesso afflizione |

|

| 5 | siþþan hine Nīðhād on nēde legde | da quando

Nīðhād pose catene su di lui, |

|

| 6 | sƿoncre seonobende on syllan monn. | flessibili lacci sull'uomo migliore. |

|

| 7 | Þæs oferēode, þisses

sƿā mæg. | Quello è passato, possa questo allo stesso modo. |

|

| 8 | Beadohilde ne

ƿæs hyre brōþra dēaþ |

Beadohild non fu per la morte dei suoi fratelli |

|

| 9 | on sefan sƿā sār sƿā hyre sylfre þing, | in cuor suo così addolorata come per la sua stessa condizione, |

|

| 10 | þæt hēo gearolīce ongieten hæfde | che chiaramente realizzò |

|

| 11 | þæt hēo ēacen

ƿæs; ǣfre ne meahte | di essere incinta. Non avrebbe mai potuto |

|

| 12 | þrīste geþencan hū ymb þæt sceolde. | accettare con risolutezza il destino. |

|

| 13 | Þæs oferēode, þisses

sƿā mæg. | Quello è passato, possa questo allo stesso modo. |

|

| 14 | Ƿē þæt Mǣðhilde monge gefrugnon | Molti di noi hanno saputo di quella

Mǣðhild. |

|

| 15 | ƿurdon grundlēase Gēates frīge, | Divenne sconfinata la passione del

gēata, | |

| 16 | þæt hi{m} sēo sorglufu slǣp ealle binōm. | tanto che il doloroso amore lo privò del tutto del sonno. |

|

| 17 | Þæs oferēode, þisses

sƿā mæg. | Quello è passato, possa questo allo stesso modo. |

|

| 18 | Ðēodrīc āhte þrītig

ƿintra | Ðēodrīc ebbe per trenta inverni |

|

| 19 | Mǣringa burg; þæt

ƿæs mongegum cūþ. | il forte dei Mǣring; questo fu saputo da molti. |

|

| 20 | Þæs oferēode, þisses

sƿā mæg. | Quello è passato, possa questo allo stesso modo. |

|

| 21 | Ƿē geāscodan Eormanrīces | Abbiamo saputo dei pensieri crudeli |

|

| 22 | ƿylfenne geþōht; āhte

ƿīde folc | di Eormanrīc. Resse in largo il popolo |

|

| 23 | Gotena rīces. Þæt

ƿæs grim cyning. | del regno dei Gotan. Egli fu un re truce. |

|

| 24 | Sæt secg monig sorgum gebunden | Molti uomini sedettero incatenati al dolore |

|

| 25 | ƿēan on ƿēnan, ƿȳscte geneahhe | in attesa di sventura, desiderarono incessantemente |

|

| 26 | þæt þæs cynerīces ofercumen

ƿǣre. | che fosse rovesciato quel regno. |

|

| 27 | Þæs oferēode, þisses

sƿā mæg. | Quello è passato, possa questo allo stesso modo. |

|

| 28 | Siteð sorgcearig sǣlum bidǣled, | Siede l'affranto privato delle gioie, |

|

| 29 | on sefan sƿeorceð, sylfum þinceð | si incupisce nel cuore, gli sembra |

|

| 30 | þæt sȳ endelēas earfoða dæl. | che la moltitudine dei suoi guai sia senza fine. |

|

| 31 | Mæg þonne geþencan þæt geond þās

ƿoruld | Può allora pensare che attraverso questo mondo |

|

| 32 | ƿītig dryhten ƿendeþ geneahhe, | il saggio Signore si muove costantemente, |

|

| 33 | eorle monegum āre gescēaƿað | a molti uomini mostra l'onore |

|

| 34 | ƿislīcne blǣd, sumum

ƿēana dǣl. | e una fama certa, ad alcuni [invece] un gran numero di pene. |

|

| 35 | Þæt ic bī mē sylfum secgan

ƿille | Questo voglio dire riguardo a me stesso, |

|

| 36 | þæt ic hƿīle

ƿæs Heodeninga scop | che per lungo tempo fui poeta degli

Heodening, |

|

| 37 | dryhtne dȳre. Mē

ƿæs Dēor noma; | caro al signore. Il mio nome era

Dēor. |

|

| 38 | āhte ic fela

ƿintra folgað tilne, | Per molti inverni ebbi un buon ufficio |

|

| 39 | holdne hlāford oþ þæt Heorrenda

nū | e un buon signore, finché ora

Heorrenda, |

|

| 40 | lēoðcræftig monn londryht geþāh | uomo abile nel canto, ha ricevuto i beni |

|

| 41 | þæt mē eorla hlēo ǣr gesealde. | che il protettore degli uomini una volta diede a me. |

|

| 42 | Þæs oferēode, þisses

sƿā mæg. | Quello è passato, possa questo allo stesso modo. |

|

| |

|

|

|

|

|

|

NOTE

vv. 1-7

1 —

Ƿēland: leggendario fabbro della

mitologia germanica, la cui storia di prigionia e vendetta è qui riportata a

esempio. Citato nel

Bēoƿulf e nella

Þiðrekssaga, il personaggio è centrale nella

Vǫlundarkviða della

Ljóða Edda. È anche raffigurato sul Cofanetto Franks.

|

| Particolare dal Franks Casket |

Scrigno anglosassone in

osso di balena (VIII sec.). British Museum, Londra.

Il particolare sulla sinistra rappresenta re

Niðhad di fronte al fabbro

Ƿēland. |

|

Vista completa del cofanetto: [QUI]

✦ |

— be ƿurman: da noi

tradotto «presso le serpi»: non è chiaro se l'espressione sia un riferimento al

pozzo dei serpenti, noto supplizio dell'epica anglosassone e norrena, oppure sia

da intendere come heiti per «spade», immagine tipica della poesia

scaldica, forse originata dalla tendenza dei fabbri germanici ad adornare le

else delle spade con immagini serpentiformi. In realtà, Giulia Mazzuoli Porru

(1996) rifiuta entrambe le soluzioni proposte da Kemp Malone, l'una per la sua

illogicità, l'altra per la sua artificiosità (Malone 1933),

e propone quindi ti intendere «presso le serpi» come metafora per «presso i

tormenti» (Porru 1996).

5 —

Niðhad: malvagio regnante della tradizione germanica, nemesi di

Ƿēland, facente parte della sua

leggenda e citato nelle stesse opere.

6 — seonobende: da

noi tradotto come «lacci»; se analizzato alla lettera è in realtà un riferimento

ai tendini che Niðhad fece tagliare a

Ƿēland per costringerlo in prigionia.

7 — þisses

sƿā mæg: il noto refrain, diversamente interpretato in chiave

talvolta ottimistica talaltra fatalmente pessimistica, ha suscitato più di un

interrogativo a causa della presenza dei due genitivi þæs e þisses,

ormai generalmente interpretati come genitivi di pertinenza o di relazione.

vv. 8-13

8 —

Beadohild, anche lei protagonista della leggenda di

Ƿēland ed elemento di congiunzione tra

le prime due sezioni del poemetto, è la principessa figlia di

Niðhad e, a seconda delle versioni, vittima della

vendetta di

Ƿēland o sua futura moglie.

11 — Il figlio cui fa

riferimento il poeta è probabilmente Vitige, re degli Ostrogoti dal 536 al 540

d.C.

vv. 14-17

14-15 —

Mǣðhild e il Gēata

rappresentano una nota crux del poema. Difficilmente individuabili

all'interno dei maggiori componimenti germanici, sono stati accostati da Kemp

Malone alla coppia Magnild e

Gaute di alcune ballate scandinave tardomedievali (Malone

1933). Anche in questo caso, l'opinione della Porru si discosta da quella

di Malone, proponendo quindi una versione più vicina al manoscritto, mæð

Hilde, «l'oltraggio di Hilde», e interpretandola come un riferimento alla

nota leggenda germanica del rapimento della valchiria

Hilldr e della battaglia sempiterna che ne consegue, citata nella

Ragnarsdrápa di Bragi Boddason, nel poemetto

Háttalykill e nella

Sǫrlaþattr, contenuta nel codice Flateyjarbók.

vv. 18-20

18 —

Đeodric: non è chiaro se stia parlando di Teoderico,

re degli Ostrogoti, ovvero il Þjóðrékr protagonista

della Þiðrekssaga af Bern, o, come proposto

da Malone, Teoderico di Austrasia, erede della dinastia merovingia

(Malone 1933).

19 — Mǣring: vista

l'interpretazione di Malone si potrebbe pensare che venga chiamata in causa la

dinastia dei Merovingi; in realtà lo stesso Malone spiega come ciò non sia

fonologicamente e semanticamente corretto (Malone 1933).

Pertanto, conosciamo soltanto il loro nome e quello del loro signore.

vv. 21-27

22 — Eormanrīc:

"Ermanarico", re ostrogoto e noto tiranno della tradizione germanica (latino

Ermanaricus; gotico *Aírmanareiks; norreno Jǫrmunrekr), citato

negativamente già a partire dai Getica di

Jordanes e la cui reputazione è sopravvissuta nella

Þiðrekssaga, nel Bēoƿulf e nel

Ƿīdsīð.

vv. 28-42

In questa sesta e ultima sezione il poeta ci propone quelle che potremmo

definire considerazioni generali sul concetto di sventura (ovvero che la buona

sorte, qui identificata con la benedizione divina, non si sofferma mai troppo a

lungo sulle stesse persone e, se in un primo momento, alle une mostra la gioia e

alle altre il dolore, può improvvisamente ribaltare tale condizione) e

finalmente arriva a parlare della sua vicenda, fornendoci importanti

informazioni: il proprio nome, quello del suo rivale e quello della dinastia da

lui un tempo servita.

36 — Heodening:

leggendaria dinastia della tradizione orale anglosassone e protagonista della

Hjaðningavíg norrena, il cui discendente più

noto è Heoden del quale, però, non viene qui

narrata la vicenda.

37 —

Dēor: scop citato solo nel presente poema,

il cui nome, come quello dell'autore del Ƿīdsīð,

è un nome parlante che significa «coraggioso», in riferimento all'intento di

consolatio del poema.

39 —

Heorrenda: scop che con il suo talento

prende il posto dell'autore a corte e lo costringe all'esilio. Troviamo un

corrispettivo Hôrant nella

Kudrun medioaltotedesca e un antico islandese

Hjarrandi, il quale, però, nella versione

scandinava del mito, non è un bardo bensì padre di Heðinn

(Heoden). Da notare come

Hjarrandi sia anche uno degli heiti di Óðinn.

|

|

Bibliografia

- BATTAGLIA 2016. Marco Battaglia, Medioevo volgare

germanico, Pisa University Press, Pisa 2016.

- BATTAGLIA 2017. Le civiltà letterarie del Medioevo

germanico, a cura di Marco Battaglia, Carocci, Roma 2017.

- BROWN ~ CRAMPTON ~ ROBINSON 1986. Modes of

interpretation in Old English Literature, a cura di Phillis Rugg

Brown, Georgia Ronan Crampton e Fred C. Robinson, University of Toronto Press,

Toronto 1986.

- FRANCINI 2017. Marusca Francini, La letteratura

Anglosassone, in Battaglia 2017, pp.

137-275.

- KRAPP ~ DONNIE 1936. The Exeter Book, a

cura di George Philip Krapp e Elliott Van Kirk Donnie, Morningside Heights:

Columbia University Press, New York 1936.

- MALONE 1933. Deor, a cura di Kemp Malone, Metheuen's Old English

Library, London 1933.

- MITCHELL ~ ROBINSON 2012. Bruce Mitchell, Fred C. Robinson,

A guide to Old English (8th Edition),

Wiley-Blackwell, Hoboken 2012.

- PORRU 1996. Dēor. Poemetto antico-inglese (VIII

secolo), rilettura del testo, a cura di Giulia Mazzuoli Porru,

Giardini Editori, Pisa, 1996.

|

| BIBLIOGRAFIA ► |

|

|

|

Archivio:

Biblioteca - Guglielmo da Baskerville

Sezione: Fonti - Nabū-kudurri-uṣur

Area: Germanica - Brynhilldr |

|

Introduzione, traduzione e note di Giorgio Lucarelli. |

|

|

|

|

|

|

Creazione pagina: 05.03.2018

Ultima modifica:

25.12.2018 |

|

|

© BIFRÖST

Tutti i diritti riservati |

|